- 社币

-

- 信誉指数

- 点

- 好友

- 帖子

- 主题

- 精华

- 阅读权限

- 200

- 注册时间

- 2005-3-1

- 最后登录

- 1970-1-1

- 在线时间

- 小时

- 积分

- 13065422

- 点评币

-

- 学币

-

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册

x

% G% ?" V* c# {5 t; [; [9 ^

启功先生(1912年7月26日-2005年6月30日)在遗嘱中曾专门提及他的一位学生,并呼之为友,而启功唯一的口述史《启功口述历史》,也正是这位学生参与记录整理——这就是已逾古稀之年的中央文史馆馆员、北师大教授赵仁珪。赵仁珪认为,启功成长经历也给当下带来一个新课题和反思——现在的教育体制能否再培养、“复制”出像启功这样的人才?他表示,启功也曾反对设立书法专业硕士与博士,并从来不说书法能够成为一个专业,启功先生说:“写成什么样就叫书法博士了,写成什么样就叫书法硕士了,没有标准,无法判断。”& N1 W2 J& y \* W" }

! O+ {7 V6 ^7 V. K# Y3 @" G* m8 a3 E

, O7 d9 y+ y9 ^+ D1 A- `

! I+ n4 v' `( G' t. j. C, I) `

! I+ n4 v' `( G' t. j. C, I) `

. m2 ?, T2 o3 P5 q( W

1987年,启功先生笔会挥毫。

" ^1 R$ L* r/ }! z

0 ?3 V0 w$ H. r$ Q1 @4 \

- O3 `+ ~+ [$ i, i, W. ^赵仁珪是1978年恢复研究生学制后北师大中文系古典文学专业的首届研究生,也是当时启功专门带的两位门生之一,那一年,启功66岁,赵仁珪36岁。2017年6月,在启功先生诞辰105周年将临之际,赵仁珪编著的《启功评传》出版。+ m5 }$ b/ w/ g {

: X: s' u8 t# u; [& E/ ?, W! H6 W( x& Q, q9 Z

5年前,在启功先生百年诞辰前,赵仁珪曾在北师大丽泽园家中接受了《东方早报·艺术评论》的专访,“澎湃新闻·艺术评论”在启功先生105诞辰之际,旧文重刊,追忆启功先生的学艺人生。% T3 ~5 n2 @8 h" b

) `; ?5 R* b$ g: D6 O( [( a0 {

3 c$ i# g3 c7 U0 e e

赵仁珪认为,启功先生的文化成就能够横跨学术与艺术两大领域,而且是“通才”式的学者和艺术家——启功之所以成长为启功,也就给当下带来一个新课题和反思,“比如,我们现在的教育体制能否再培养、‘复制’出像启功这样的人才?如果这样的教育体制不能轻易地改变,我以为是无法再培育一个‘启功’。”

% x. t4 h; k( @1 e

: @/ ~) V3 e; h {7 l5 i' n3 |) W* s

' G# n# `% V* T5 [( _& o

# D% I6 U1 s/ e3 i2 [" q

) C: o( m7 I( D3 k5 y可爱的启功先生

6 r5 a8 B ^, N0 m2 Q5 U- C! k3 }2 a0 p( {& t" y- S* y

- ^( D2 n; v7 V. ~91岁才口述是不愿回忆

# V3 B% S8 Y' _; X. {. W. o( L9 T+ K1 r, r, E

) j8 a9 m+ x: C4 r/ `! D( p; c3 G7 D% H艺术评论:你曾在启功纪念大会上发言认为他更是一个博大、专深的学者,但就社会上而言,很多人提起启功还是觉得他是一个书法家,甚至他的画名、鉴定名声都被书法给掩盖了。我想分几个方面聊,先从你前几年整理的《启功口述历史》开始吧,启老在生前相当长时间都不愿意口述历史,最后为什么直到91岁高龄才请你来做这个,我看你在书的后记中也提到了一些,但是有些话不是太详细,他91岁之前有想法做口述历史吗?; L; v6 f/ S. i1 }9 a/ w4 X

4 X$ }* A x# h

* A+ ?0 z% ]& U1 A: w U赵仁珪:实际上他当初是不愿意做口述历史的,主要是因为他不愿意重温痛苦、重温苦恼。因为启先生的一生坎坷非常多,不管是生活上的还是政治上的,一生非常坎坷,或者说是多灾多难。他每当回忆这些往事时,他都非常伤心,所以就不太愿意想这段事,尽量埋在心中,不愿意触动它。生活上主要是小时候和青少年时期孤儿寡母,生活无依无靠,完全靠朋友的资助,靠祖父的学生帮助……8 ]* P5 n1 b; A9 Q0 D7 t! l

% R+ y% L2 K) ?0 s" o: @5 r

6 A$ ~' H* t, X# \' m

* k6 b$ s8 E! G

- o% |. @$ N6 \2 c

- o% |. @$ N6 \2 c

% E* Q2 A; C5 |7 J: D

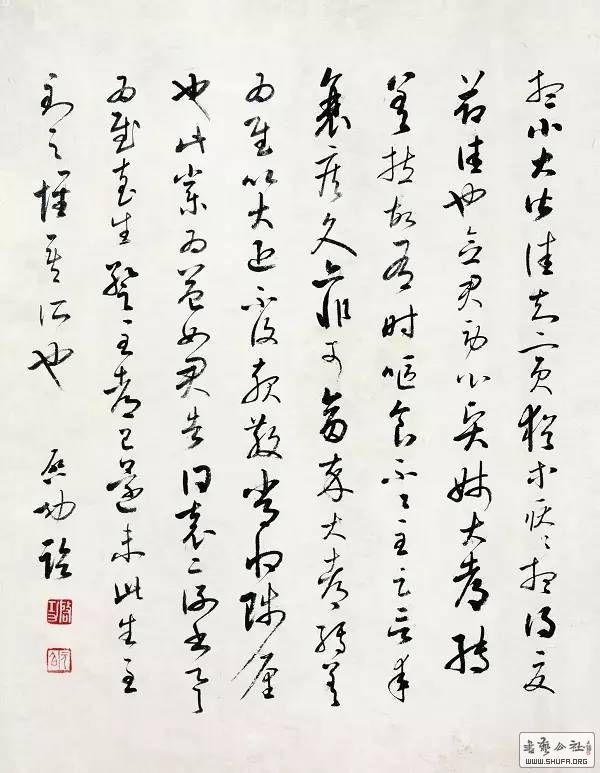

启功《节临大观帖》

2 I8 x. D, l% v* x) h8 @& O# d7 o2 r, Q& Q3 ~" }

9 ~; t, [! U; i' G/ p! F( A

艺术评论:是啊,他幼小时失去父亲,后来祖父辞世,靠祖父的两位学生募款2000元才生活下去。/ j$ s j8 Z( k' t* H! V R5 ^$ G

; r0 I7 s9 V# X* b1 L i$ N; {7 h" Y) _- m6 M- Z" w) W& a

赵仁珪:当时筹集的是2000元的公债,后面也有一些利息供他上学。但(生活)还是很困难,启先生后来为了解决这样的苦难,有时候还要去卖画,自己贴补点家用。启先生有一个世交,天津的周先生,很看重启先生的才华,说:“答应(我)一定要好好学习,将来我供你上大学,出国留洋。”但是启先生一方面感激,一方面就心想:“我一个人出国留洋了,我母亲怎么办呢?我姑姑怎么办呢?”所以很多人其实不了解启先生这种窘况,一家生活都得靠他,尤其到成年之后,他要担起家庭责任来,要养活母亲姑姑,所以生活非常苦,从小是个孤儿——所以他一直敬重汪中。

6 Y7 i4 n6 f R% I( ]. e+ B \) b& |5 P' k& I8 v; j8 W1 ^

# J* ]& G! Z) Z4 m/ s- {. T

- O1 u# ^& f1 J$ p$ n

# o8 z0 ?$ B) _0 D( e. a2 [- ~' h. F, X) u. S" N/ D: i

启功先生青少年时期的留影

' U' n! ~- Y) b& O F; r

$ u# R' X. _ B' _$ u

2 K# b3 n# t; h& S( |" M艺术评论:汪中也是幼小就失去父亲。我十年前陪启功先生在扬州,他曾专程要去扬州郊区找到汪中墓,老人说,“青年求学时汪中便一直是自己的偶像,汪中,汪容甫,那是祖师爷!”后来到”大清儒林汪君之墓”前,认认真真鞠了三个躬,很让我感动。

* S1 ^; G/ E5 F# Y; ?6 C% @

' g" q1 ~/ S; v

& `: D# Q4 i R) ^+ p赵仁珪:启先生用自己挣来的钱买来的第一本书,就是汪中的《述学》——他为什么特别对汪中具有亲切感呢?因为《述学》里面有一封信,信里意思是,每到寒夜,汪中只好与他母亲相拥取暖,流落街头,甚至不知道能不能活到第二天早晨。所以启先生每每读到这儿都要掉眼泪,不断地从汪中的事上引起自己的痛苦回忆。所以在生活上他不愿意过多地回忆。从政治上来说,不断受到冲击,因为启先生是清朝皇家后裔,“反右”中也不能幸免。 L. r: ^6 U9 q6 G

9 U- z" c& q5 P7 T

2 Y& R, E' F2 ]6 q7 b5 C1 _1 k打成“右派”时,老伴儿整天哭哭啼啼的很痛苦,启先生就劝她,说肯定我是右派:“我不是‘右派’谁是‘右派’啊?资产阶级都要革我的命,更甭说无产阶级了。”大有那种“我不下地狱谁下地狱”的感觉。虽然启先生很豁达能想开这些问题,但事实上,终究是对启先生造成一系列政治上的压抑。不光是工资减了,生活费少了,连上课讲课的权利都被剥夺了。一直在政治上受到压抑,一想起这些他就很痛苦,不愿意多回忆。有一次在我整理这个口述历史之前,有一位东北的女记者,访问了启先生几回,死说活说地磨,要启先生回忆经历,启先生没办法就说了几次。后来启先生跟我说,每说一次夜里都难受得睡不着觉,所以就不太愿意再说了。后来这女记者出了一本书叫《启功杂忆》。

, N. l- B$ w# z4 @# H3 h: V2 {4 I: x: c8 z4 Y

" \: c9 \2 E0 i0 t, v& Z& J艺术评论:那启老当时同意出这本书吗?+ x& @+ V- f# X+ u+ L

8 A% G% L0 F/ m. R: [* @+ Q/ {# y# y

& N d! i3 w3 E) S: k6 i

赵仁珪:没同意,她就是根据当时启先生说的那些内容,又增加了很多想当然的东西,连写带编,所以启先生也不太满意,就更不太愿意了。后来还是因为启先生年纪渐大进入晚年,很多人都觉得启先生身上有很多值得写的东西,是历史的见证。

/ j, k% V, d% x/ r! G. p, }% G( I* [1 d, k

4 }' R4 e; W4 p) d/ D* w- ]! I Q+ \* t! U5 c4 d

4 y3 H* ^6 \/ O2 r0 j# _

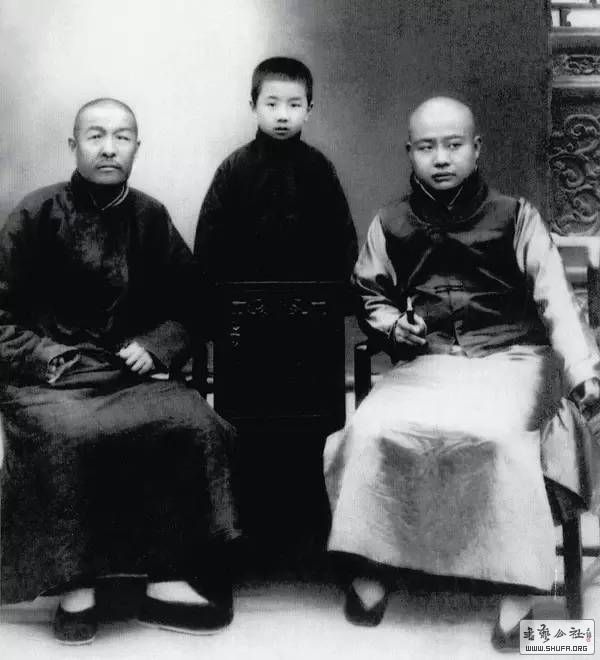

: x8 b' u0 i* ~现存最早的启功先生照片,约10岁时与祖父(左)和姑祖丈(右)合影。& ?2 d( ~4 z5 n, q3 j+ H

$ ~; f! j$ p' g: U3 g; R( T

" V5 [8 w4 h2 Y- W% v; ^- J4 D, D- ^艺术评论:对,从晚清、民国直到1949年以后的一些运动与文化大事,他都可以说是经历者与见证者。: |6 v# I4 Q) X2 L" y. J" K7 ~) M4 o

: p& M+ \; i) S9 d- E/ E' C0 p$ ^( q! L

赵仁珪:所以各方各界都呼吁启先生能够写,从政协,从中央文史馆,大家都有这个呼吁。所以后来启先生就接受了大家的呼吁,给后人一个交待。- \2 d0 z! v1 n& n/ _* D0 l" O

3 @: |1 e# `6 ]( _) s

' L- @. N; o5 Z艺术评论:他当时为什么就选择你作为口述的记录与整理者呢?

8 X2 ~$ L% ]6 d+ o! i4 c: A

: Q; Y3 c$ p3 r' ~( w4 x- l8 N4 J0 P$ \. H" x: ~

赵仁珪:因为我在他身边,在这之前很多事都是我帮着做的,再说启先生眼睛已经不行了。# G" A; B, o* O, i. ~: {

+ k7 F4 w: P& x$ E. U

# ~ V9 f0 V- v9 Z- u! r艺术评论:所以很多事情你清楚一些。4 R3 q0 g7 t+ j' ]7 s% G

. U I7 i `2 v' l, G! B

* e! J, I/ D0 {" t1 L3 t1 a

赵仁珪:对。他说我记得还是比较忠实的,当然有些地方有加工这是毫无疑问的,但是都是根据真实的谈话提供的。讲几次就整理出一部分来,有些他提到的事情我还得去查一查,包括他家族在晚期的一些经历。这样整理完了以后我再细细慢慢地读一遍,他同意了认可了,记录没有违背他的意思,这样一步一步记下来,就成书了。

% u2 j* x' [- A5 n6 Y! a9 c) E5 ?5 Q( A& D# a

- I2 A- j7 c" ?7 h* r& z& N0 f

8 }% n5 p6 j/ H7 t/ a& e8 B

1 t: O# f" b( N I3 f/ {/ d

1 t: O# f" b( N I3 f/ {/ d

% `) r9 N& A5 |4 H. c启功《临米南宫镜片》

4 b1 O( r" Y* U% x1 ^2 g- J

! e( H; a8 }$ c; O; L; A8 b/ C; l. S* g; i% ~/ M

艺术评论:那整个口述历史用了多长时间?

* L+ V: \6 g$ I' A; g& M9 k; ^: H( L

1 V5 D( R# c( T# R. r赵仁珪:用了几个月吧,不到半年。但如果把整理的时间算上那就半年多吧。$ d8 R. v- t( G: v L

2 V( V+ O- O; b1 u2 \

* y: \, P$ `0 Q9 F+ L5 v7 {" i艺术评论:因为还要考据、考证。那他讲的时候有没有(情绪激动)?5 y; ~/ {4 T$ ^; I: \4 O2 z

. Y9 Y. G5 E! u

: Y) F2 o/ G8 |2 W" k# J, p4 I赵仁珪:当然讲到很感慨的事他也很伤感。遇到他比较愿意讲的事,比如谈到他的老师陈垣先生怎么帮助他、提携他,他当时也挺兴奋的。所以他还是饱含感情来回忆的。! S* B' ^1 }( d

2 A: |. e1 C/ v }; R: L( \% n1 W( Y0 v" G2 _$ T6 }; ^

艺术评论:对。有些回忆他还是真正直面的,比如我看他讲到第三次去辅仁大学之前很短的一段时间因生活所迫在伪机关当过小职员。2 p8 _/ G$ K$ |' \/ C3 o1 s

9 ~# M' H# T3 W0 n* g) E

( ?4 k- e4 h4 c* @ ^' S赵仁珪:只有两三个月吧。

; B7 O: h" G% \5 l$ g

v) o& D9 r; W6 I: K

/ j) T) b8 p4 n* r( j/ t艺术评论:但对他触动很大,包括后来陈垣听说后对他说了一个字“脏”!当时我看到这一段心里“咯噔”一下。7 K* N$ C& Q/ U

; c4 a- u5 u; y+ o. J

7 H1 n) z1 u* S$ s- `0 E+ X" u

; @ x; B7 P2 _6 ]1 x" o

/ {0 [# N9 X" j4 u. ]; @: U; v \7 n! M* }

/ {0 [# N9 X" j4 u. ]; @: U; v \7 n! M* }

! L# g: K& |( t

辅仁大学陈恒校长和青年教师,左一位启功先生。

% I: F8 t% g2 m! ~ S4 K- x+ b+ u) K. k% y) u8 F$ Z/ I2 Q& |

5 d- h+ ]: j! F5 c赵仁珪:当然现在看来,如果启先生要是没有这段经历,就是完人了。" J; g7 P* ?* w q& n V

! I# v* A, O; L/ v, v

- E$ W" m6 K1 L0 E' ~9 U3 ?

艺术评论:我觉得或者未必,这样真实地说出来反而让人感觉启先生是个真实的人。/ f4 t& L3 L+ a! x( s8 U0 Y' Y

8 r% M) ~$ I+ `

- f# x/ u# ]$ ^) T8 h/ f4 F! F赵仁珪:对,因为他已经没饭吃了,只能做这个混口饭吃。他自己说很不愿意干这样的事,他亲戚因此还把他改姓金。

- s. C4 U y3 N6 q6 ^) _( \! M: b6 j4 R) Z2 t: r0 Q% W5 b

6 K3 N/ C- X- S; Z2 D; w" }艺术评论:对。他最不愿意姓金,包括什么“爱新觉罗”什么的。

6 J" d! h6 O. R. @+ O5 H7 R$ \

, [) l9 ], l' d# ?. L; e: H; q: }: b5 }, G

赵仁珪:但是他没有办法,所以当时陈垣校长一聘他回辅仁,他高兴的。

% }$ u% Z( \$ S* A- J8 ^0 D

0 W5 g0 b/ O# B# {8 q+ ^" b/ V' m% A7 S5 p, C7 J

艺术评论:启先生在扬州也提过“爱新觉罗”,说是一个部落名,他觉得与他没什么关系,自己只姓“启”,名“功”,当“族人作书画,犹以姓氏相矜,徵书同展”时,他却以诗相辞,现在好像还是有部分清朝后裔用“爱新觉罗”,你怎么理解他要与“爱新觉罗”划清界限呢?

3 w. `( P' s4 ?, p+ P: p: T' P. S

+ O1 t0 |0 D7 b9 w4 q4 H" d. E' H9 O2 y( ?" L* z# R

赵仁珪:从姓名本身的起源来说,爱新觉罗本来就不是一种姓,觉罗是一种身份地位的称呼,表示在清代体系里面那一大支。再一个更主要的是政治上的原因。爱新觉罗吃香的时候,这些人自然是爱新觉罗,爱新觉罗不吃香的时候,自然不说自己是爱新觉罗,启先生不喜欢这样的做法。

8 A/ y4 J9 y- {" z

6 x: [: Y6 _$ q( u4 E" ]

. Y, T3 X$ J/ l! e b, x2 N' t; k艺术评论:就是不喜欢见风使舵?

6 G9 f, j. U5 d# _' r5 g6 X- ^; \; R5 U6 U& \

0 O* v2 q' `; c7 r# k. q" L( |赵仁珪:对,有些人“文革”时唯恐说自己是“爱新觉罗”,甚至唯恐说自己是满人。“文革”之后吃香了,这些人又说自己是“爱新觉罗”,而启先生是要靠自己吃饭,不想沾祖宗一点儿光。

4 E& o- N) @! Z! [' t% u. m0 l" ?3 q9 ]

; K2 z: U! X# s/ ?$ T3 U; N8 T) a: v4 y. g& V+ Z3 _

/ E0 |- z/ b3 V1 _/ e

/ E0 |- z/ b3 V1 _/ e

6 w! J/ K0 E0 @3 B' f o1975年,启功先生在小乘巷。7 ^2 F$ x( }6 S2 T6 o

: {9 ~. N: f2 q( t5 I4 |# E

# r2 `( B0 Y4 \8 ]$ H$ d

; }. m* ~9 {3 I0 T* P/ g+ U: x

; Z9 V# w2 i& l; C平民本色与精英意识

7 ]/ r9 I1 U; n﹀* d; w8 r$ M2 A6 q! E- Z

艺术评论:我觉得启先生虽然是清朝皇家的后裔,他有很突出的特点就是平民性,不知道可不可以这样理解?9 ?/ i8 m6 k, m5 ]0 m

% T3 r* [3 ]6 T7 J) h4 |# ^

" }# S& n6 s& @* ?6 F

赵仁珪:可以。

" A+ a) s# O& m, K# v7 g4 _ o/ U( K6 d

/ e9 k0 S0 j! t, Y+ y* m% n4 X艺术评论:你怎么理解这种平民性的形成呢?8 E* v) ^) M/ r: T% w

5 H" ?/ h! Y8 S) h# Y$ a1 a0 b

. M: n& {; _3 k0 ^

赵仁珪:启先生应该说在为人方面,平民性和知识分子的清高两者都有,互为表里。作为一个活生生的社会人,从生活角度或者从安身立命来说,包括人与人的交往来说,他从来把自己当做一个平民,他从来没觉得自己有多了不起。即使到后来,那么多的头衔荣誉,启先生从来没说过自己有多了不起,出门了得怎么样,大家得怎么敬着我,我得有什么待遇。启先生就认为自己是个普通人,他也不愿意跟那些达官贵人去过多地争,反而跟下层人都特别亲密。为什么亲密?因为他没有架子,他没认为我比工人高一等。修下水道的工人来家里,启先生都是以礼相待,从来没说你是工人,你是为我服务的。有一回有一个修下水道的在路上遇到启先生,启先生主动跟他握手。工人很慌,说:“我手是脏的!”启先生说:“不要紧的,只要你不是黑手党,咱们就是朋友!”- I4 P) U6 r5 f: P( L. W" d

; Z$ R8 K8 D: U$ U. n/ q

: K. S8 M, s8 I; O+ Z艺术评论:启先生一直是很幽默的!& ?) p1 ?# D* b

/ V1 h( I+ d M! V0 N# [ e; H

( g3 p( n' y E* `3 H

赵仁珪:这都说明了他的一个自我定位。关键是他青少年的时候就是从平民过来的,从小就过得是苦日子。祖父死了以后家境就衰落了,没钱了,葬他祖父最后是卖了家藏的《二十四史》才有的钱。后来他的母亲死了、姑姑死了、老伴儿死了,他还是没钱。启先生就把写《红楼梦》注释的稿费用作丧葬费用。启先生他自己虽然是清朝的贵族血统,但他实际上过的是苦日子,在小乘巷里住破房子。

. f: c8 _% \, S5 O: ~9 c

. h" O( b% ~, j* O' F3 U$ B0 M( N1 ^, \, H- Q" G# F4 }' y1 ^0 {% _4 L4 I4 w

艺术评论:小乘巷现在还在吗?有没有遗迹什么的保留下来?. Q4 s( Z" I2 X- v/ G

$ c8 X* M9 H7 Z& U( H

5 n$ B5 Z1 x5 K! B3 J) M赵仁珪:在,那个小房子还在,是启先生的一个亲戚住。那个房子现在比最初要好点,最初就一间小房,冬天透风,夏天漏雨,顶棚都是破的,夜里跑老鼠,地上半砖半土,墙都是歪的。

" Z6 G$ c: l2 ^( K( _

. B: e3 D* W/ w) }- P7 ~% e

2 u# I; R: k; S: ?( }7 E# v2 l艺术评论:那他在那里住了多长时间?

' _6 T# C4 A% T$ k1 x% I) K8 Q: r4 Q& T M. V

% E* s1 [# _: a

赵仁珪:具体我说不清。到了1981年学校给他分了房子,比我这个可能小一点儿。后来就搬到北师大小红楼,一直住在小红楼里。所以那个时候他就住在这么个小寒窑里,一下雨又担心房子塌了压死了,就是穷,就是过平民生活,所以他有平民本色。所以这是生活经历和家庭造成的,他得靠着自己教书、卖画才能吃饭,生计都成问题。所以他有这种思想是很自然的。后来那个房子在一九七几年的时候有个海军政委,实在是看不下去了(启先生可能给他写过字),他派了几个兵在那儿给翻修加固了一下,所以现在看到的是加固后的房子。这是一个状况,还有他是一个生活中的人,他不能脱离生活的状况;再有一个,他虽然作为一个社会中的人只能这样,但他从心里面、骨子里对学术对艺术都有很高的追求——他从小结识了这么多名家名人,有这么好的艺术修养,有这么高的起点,所以他在艺术上、学术上都有很高的追求。所以从这一角度上来说,他又不是一个甘心沦落(的人)。

( r, p; i( j) k' \/ r

3 h: b( V1 L. a' G* _# x; e, }3 g, q1 t0 R& V% P3 }

艺术评论:平民只是对自己在社会定位的认识,有一句话叫“平民本色,精英意识”,他本质上还是一种精英意识。

- m% Z2 R; Z1 U l9 C7 l0 V6 e! w! C2 K! c7 J# M

# T# O2 [# ~; [

赵仁珪:对,精英意识,从思想境界来说,他起点就高,经历的事又多,读过的书又多,对中国的现状、历史都了如指掌。中国社会到底怎么回事,他一清二楚,看得明明白白。从这个角度来说,他绝对不屑于做一平民而已。他有自己的艺术追求、学术追求,也有政治追求、思想追求,只是他没有那么张扬。2 d% y8 s) ^3 B s5 H8 m

& a" {- {) d! ~) T# h' Y) q& S, q( o( B3 K

: G8 z& q6 e; i' \2 T6 p6 w/ [3 m

( ]9 w! x7 g4 e* U# R2 K9 f5 [& ]+ _" ]

启功《热带鱼征题》$ s; v5 `1 s) \) d! ^5 L

6 T. O* V2 Q5 T( q7 Q9 g" i# J% t# x- d. [7 O _

艺术评论:其实我看他的一些文章,包括听他的几次谈话,话里面貌似很平和,但是骨子里面爱憎分明、一针见血,有时候很强烈的。

$ ^( ^* N$ q6 I* d* I) x* c, g; h3 i g! B2 u7 C

: `2 y4 e8 T# \: f

赵仁珪:所以像有的官向他求字,带着官架子,派一个秘书就来了,说:我们首长说,让你给写个什么什么。启先生听了都很不愿意很不高兴,有时候都顶回去了。有一次一权力者派一秘书要启先生写字,还限期,启先生说:“我要不写呢?”最后不含糊地拒绝了。那秘书最后都傻了。5 p$ m$ T" @: }/ X9 m

* I i1 Q3 U1 k# B' U8 K# h w+ A& P3 p" |7 ]

艺术评论:他们怎么可以说限期呢?

: B6 K3 H5 i# }% J" T0 x+ E

# m' S( ]1 f. x: @4 [! `$ }' X* F# C) W/ ?) u1 b

赵仁珪:他就说“你得什么什么时候之前写好”,这不就是限期吗。还有一次,也是一个官或者什么名人,要办一个展览,比如说今天是22日,22日要办展览,来人就说:“启先生您写几个字,22日办展览,我20日之前来取。”启先生听了就淡淡地说:“你23日来吧。”人家就说:“22日办展览啊。”启先生就坚持说:“你就23日来吧。”那人就听不懂。

m* D- T) K7 s

) F1 `6 k/ r* ^: d2 Z) }& V3 F( c0 x- q: b, Q% Z+ k3 Q* z

艺术评论:听不懂话里有话。4 o+ I5 @; M$ q8 ~ D2 S, F# f

: Y, d# N0 v) r0 F& u

# m9 |; B7 U! I7 p9 `6 \8 @* E. p赵仁珪:所以这些都说明他对权贵并不阿附。- B; r$ F* h# C. z

8 k' y7 P) d( Z( K$ P9 ~1 \( |; X5 D- r; o- Y$ l

艺术评论:就是一直以来知识分子的风骨都在的。$ S# T: O7 y" E$ D

/ x8 u0 K# M/ I' c+ T+ y) n# p

" p, X' a/ P& i5 F赵仁珪:当然这种现象,就是直接顶回去的也不多见,他一般用幽默的语言顶回去,明白人一听就明白,说明他还是有一定自己的见解。北师大有三个教授,大家说某教授是亢而不卑;另外一个教授是卑而不亢,而启先生是不卑不亢。

l$ l) {) m! k! }

7 d& F8 r) P8 b8 c2 N+ r. p

( m q9 z9 o7 o1 W艺术评论:这就是“君子风格”。( Y' V7 S [) s( n4 O/ q" k$ c: t. \

; k% j0 j. s1 U6 u3 C. h3 \% p$ w1 v* M. V$ S3 T5 H

赵仁珪:对,有君子风格,他有自己的原则,表面上是很谦和的,但你不能超越他的底线。3 ~( \; U4 y' _" @ {, E! j5 f' \, g

0 P- F0 q' C$ A6 R. V/ J1 [* b" P9 d, ]$ l' u, ?

艺术评论:所以他的居室叫坚净居,从这些事件是可以体味到启先生起这斋名的追求所在。

) ~) a( U/ h; O9 O5 c

2 z) j0 C) p- K3 s+ j% N$ j, a% [" ~$ w: I! H x

赵仁珪:这个号他自己也说过是康熙的题词,康熙给他们家一方砚台上刻的两句话,启先生非常喜欢这两句话,“一泉之石取其坚,一勺之水取其净”,坚净就是启先生非常欣赏、心目中所追求的。1 J0 y! b! B" v, g! ^0 ?

$ i1 N: o" `/ l$ |# L5 T1 _

0 y; y: h5 U) P, p: C$ \1 [

( i9 Y4 F O9 i

6 J2 p, u" c$ h! g+ U! ^ V& l. \. [& i% J% t0 X

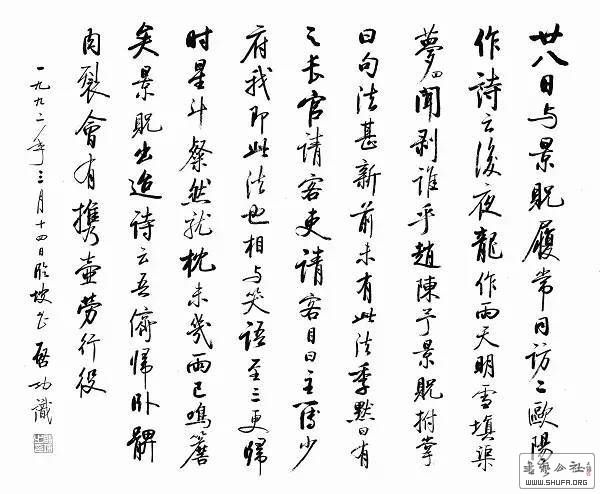

启功《一九八六年夏日次萧翁重梅韵杨卫同志得整纸拓本犹为可宝》) j X: J/ p6 [+ ]

# }- z2 ^7 z1 S9 D* ~" V0 c; g- l8 | d) l4 A2 {; n+ I

艺术评论:赵老师能否谈谈你自己追随启先生的经过?3 g. c7 V+ R" S, y) A8 l8 w

i8 E9 i7 C) a2 R& l0 s' Z3 [3 \/ ?+ x4 w( W

赵仁珪:说启先生非常欣赏我也是高抬我了,我也不敢说,但他对我是非常提拔和奖掖的,这是毫无疑问的。我想也没其他原因,主要是我这人比较笨,比较朴实,没什么功利的想法。所以启先生还是比较信任我。有时候启先生也说:你这人太迂了。我也确实有时候比较迂,可能从启先生来说,他宁可喜欢迂一点儿的,而不喜欢滑一点的。启先生对我的这些奖励有点像陈垣校长对启先生的提携一样。启先生回忆陈垣校长就觉得,陈垣校长处处护着他,特别关照他。别人都反对启先生,说他这个不行那个不行,陈垣校长就三次将启先生请到辅仁去教书,所以启先生也特别感激陈垣校长。从这个角度来说,启先生应该也受这方面的影响,如果他看中以后,他就觉得即使这人笨点儿迂点儿(也没关系)。

8 J X. L* ^$ d: O( r, J, S' Q5 }1 _

4 A/ V3 M1 ?1 y( q9 r, K( e& l

! o7 ]" q* |" ]8 k, y5 D* m

1 \6 K3 b! X2 [) q9 f9 r1 ?7 V+ b: b+ R& a( S& z

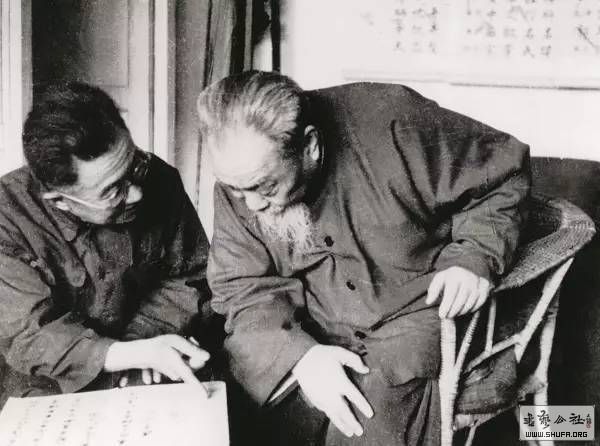

1960年,启功先生与陈恒先生欣赏书法。5 k' h- W1 u' P6 {0 [6 U

$ O& A% S# `$ |5 B0 M6 F

# M* B3 [5 {* w- N+ t

艺术评论:其实这就是一个品质的问题,儒者总是敦厚的。

# N' N- o, |* K" W/ m( w* `' ?0 N4 f! V1 V; q, g% {7 r

: Q1 X) W% d- p8 ~6 e+ Y _

赵仁珪:所以他应该是比较信任我的。当然也还有别的原因吧,比如说在读研究生期间,我们当时第一届九个研究生,都是启先生的研究生。

+ _" q8 T* f9 P2 f; z" c1 n5 c* v- Q5 r0 x4 U. ?& W& p) \5 L

4 ?. V' m& F1 K7 O2 ?5 H$ x

艺术评论:你们是哪一届?% {; D5 f8 M5 U/ e& R

4 M$ e, {1 [7 R' H; [' `& h$ s7 o* ~/ v. s' r7 O' U5 f

赵仁珪:1978年考了他的研究生的。一开始是集体带的,到了第二年开始做论文,启先生就管带我和另外一位,所以我们就更“嫡系”一点儿,就是更正式的师生关系吧,就像现在的导师一样,一个是我正式分到他的手下做研究生,记录在案;再一个我觉得是我喜欢写点诗词。

7 k( ?' ]$ y* `( t1 Z' d6 |* d+ G8 X

0 Z; i/ ^, x- J艺术评论:他对诗词特别重视?

8 S3 L0 W+ H ]" L5 V, Q

( [/ y' c O) Z3 x. `

& J' L1 s- q+ _8 U# }* y赵仁珪:他对这个特别感兴趣,别人不做,我做点儿。我每次做诗词给启先生看,启先生都非常高兴,比收作业还高兴——他愿意给我讲诗词,有时候也给我批改一下。所以从这个角度来说,在这方面也有点儿偏爱我。可能还有另外一个更深层的原因,启先生他自己是没有学历的。

3 l. a# @: E0 z" @0 u

6 A1 X; j) V) T9 I, r

; n. f. z" e# n$ e; h$ ]! b9 ]1 G/ w) @艺术评论:对,他的自撰墓志铭开篇就说:“中学生,副教授……”

. j% p2 X# \8 z6 l, x; }3 J5 J1 n" W ~7 g8 g7 ?, j' j$ ^

0 P, l# M E- _5 {3 {, [) O: |- ]赵仁珪:对,自学成才。而我从中文角度来说我也没学历。我的大学是外语系的,大学毕业以后教了十年语文,当时没有外语所以只能教语文了——可以说,我的中文方面是自学成才的。所以应该也有这个原因。

& T3 Q0 r# N) m( h艺术评论:自学有个好处,是有的方面就比较通。) O: o( W& _- y2 Y6 i7 F% x

* {; A- U+ Q! N

+ @; L5 ]& }. c/ O F( q1 I: L. B

赵仁珪:对,有的方面比如作点诗词,可能比中文系的本科生更好点儿,或者更有兴趣点。他们可能没这兴趣。这个可能也算一方面吧。毕业之后我就留校了,留在了中文系。留在中文系的有两个老师,还有一个是搞明清文学的聂先生。搞传统文学留校的就是我,这样一来我跟启先生的关系就更为密切了,启先生家里有什么事都是我张罗。每月发工资的时候,那时候发工资不是打卡,我每月给他送工资。时不时地我也经常过去跟启先生聊聊天。$ m4 l( u2 R" N" M

e. j4 I t& Y

6 h+ u( F" ]0 [8 B: Z艺术评论:住得也很近?9 C+ J, |2 t4 b3 f& j$ u0 V" m

. f" \7 Y! i+ q; q% g% u: e8 T% J

2 O; i5 ?) ~& ] T& Q# _; H9 O: l

赵仁珪:对,我们就聊聊天、谈谈学问,谈谈学习上的一些感受,有什么问题就问问启先生,做了什么诗词就给他看一看。这样一来二去就接触得更多了,他也就对我更了解了。( q5 s% L! F0 F9 k

: f/ Q0 y6 D- O. O% n/ V6 l0 q: m/ F

+ p0 { b0 p' d7 W' Z9 G/ S6 E9 U4 g$ q) r

6 S5 E( b, Q2 U7 `( v, H4 `

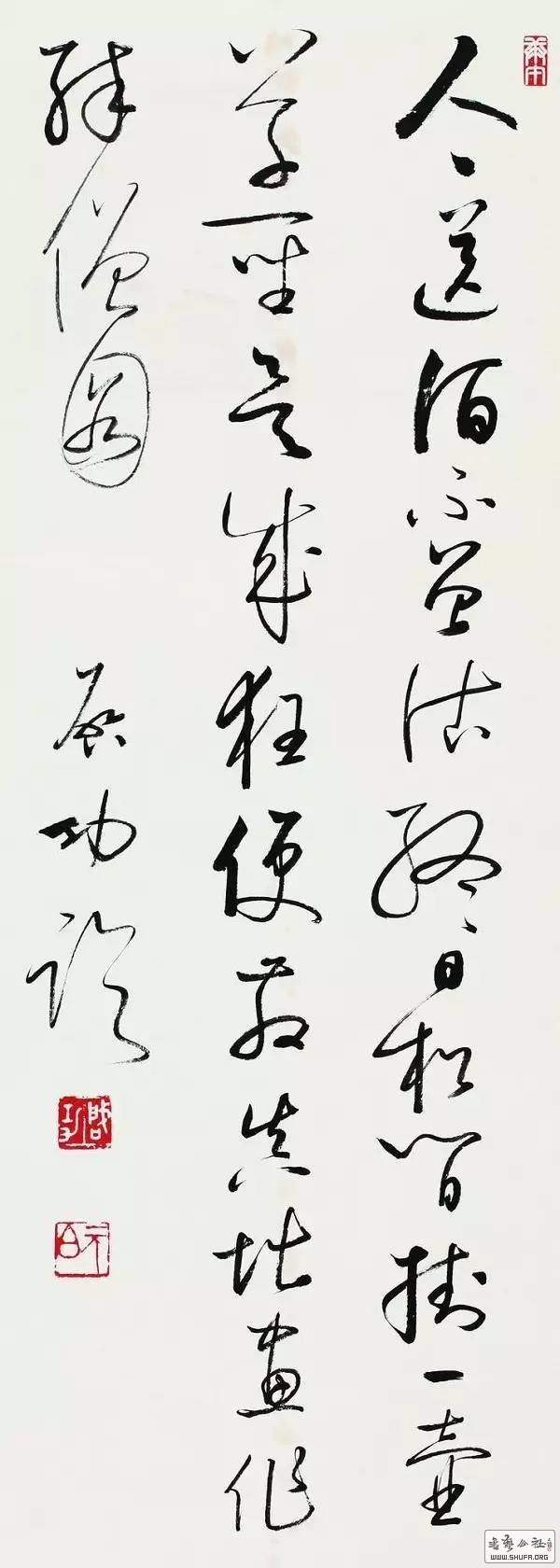

# c' Q+ q& i$ R7 E6 l8 {. Z启功《临怀素人人帖》+ X, S9 U( [* n! Z' P8 |' n

O: d4 j5 u: X* w3 A1 L

7 x1 k9 j8 ]4 _/ K: E8 k" k9 B艺术评论:就是说启先生很多事情也都是托付你?

& d) t& `7 H% D( P% }& y) S2 J# Y3 u

( c# r$ a0 b7 K: w" l7 {

7 ?: R/ Y$ e2 Z/ ]( h+ R赵仁珪:可以托付。启先生身体也不好,经常住院,当然我就义不容辞,该怎么招呼怎么招呼,住院陪着等。所以这样一来从业务上来说他也很欣赏我,从生活上来说关系也很密切,所以启先生最后的遗嘱里(其实我从来不提这事儿,也不该提这事儿),他称我为朋友,就说:什么是朋友呢,朋友非它,我之伴也。2 _, @; ^3 m- s) p0 p6 E

$ ^! b: d c/ w& d0 i; X7 u

6 m% b1 {' x9 \艺术评论:这我真没听说过,你自己当时可能也想不到。

: p0 t8 Q' q' ` H$ x2 O0 \4 \$ V) [1 p+ C3 ^& a

l9 ]# s: n# n5 |! C* R赵仁珪:是,我也非常感动。我后来给自己也起了个斋号,叫“土水斋”,启先生的叫“坚净斋”,“坚”取一半是“土”,“净”取一半是“水”。这也就表示我对启先生的一种感激。所以出于这种种原因,启先生就找我做口述历史这事儿。 | {% [0 K$ K5 [2 Q" U

+ d+ `0 A0 W: N: Z8 h5 L& I

" B" Q5 L( R% c/ S7 j2 L, h

5 C& x" v, w- ~1 Z! f; x

+ k5 C: n. a0 r. H5 u

+ k5 C: n. a0 r. H5 u

# K v h" ^; O6 T) c# D$ z" C! k( p1 K# v7 i* `6 J

$ }) _- |& n0 Q) V! Y3 s i

; ^9 `, F7 k2 C- ? N# ~; n1 u; t9 B

P: \' w; `) @; P- R+ q

$ I) O- m8 a# w8 J" x) w

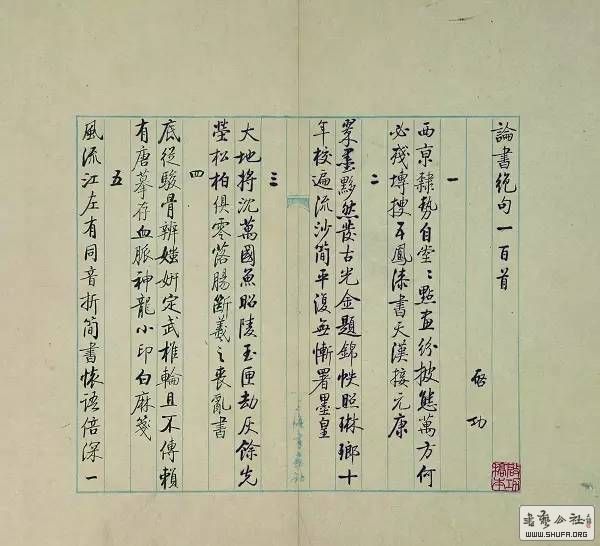

, y5 b9 g% C- u! T0 U3 A启功《论书绝句一百首》0 o5 a5 E+ N$ c8 l+ l

* C- q$ `$ n+ t. G2 _8 `- U1 d3 r! v0 ^; f7 @) E

艺术评论:启功先生有一本《论书绝句》,好像也是你做的校注。

7 J( o* e; m4 y0 p# q5 ~# o3 D6 |4 A' A' i/ T

* T3 U8 J \9 G5 b赵仁珪:对。《论书绝句一百首》,启先生写了一百首诗,后面每首自己都有一个古文的解释,但是很多人还是看不太懂,所以要把注释做得更加详细一点,那么我就做了《论书绝句百首》的注释。后来启先生还有诗集《韵语集》,这里面也有很多典故,或者词语或者本释,和生平相关的一些本释,可能一般人也不太了解,所以我又作了一个注释。启先生也还算满意吧,所以后来《口述历史》也就找我了。另外住得也比较近,比较方便。9 U1 Y# S3 i5 w n- s" J

2 M0 n. ^( V) Q5 |4 u7 y: g

2 U2 U: p) Z# }" I* T) ~6 {

艺术评论:您当时做《口述历史》是不是有些事也不太清楚?! I5 B/ \4 e. D4 F

2 a+ |' N `7 e+ X; t1 M* v$ A5 @4 E }3 h) F/ S

赵仁珪:那当然。/ O( x9 p1 Z. i) w4 m4 e' P1 K' a

2 b* B/ Y& g/ ^/ b: ^ f& u! E9 [5 c

艺术评论:做了之后有没有什么对他更新的看法?9 p8 p r3 F6 ?# y

/ n- v# b ~. A ~

9 [% _$ c. v3 M' Y1 v7 Z赵仁珪:一方面是对启先生更加了解了,再一个更重要的是觉得他更可亲可爱,更真实,更了解了。在我心目中我觉得,启先生确实是个难得的人才,或者说是天才。你看启先生的记忆力这么好。

% I+ ?6 G' l( c, O* @: v- ~' A1 ]3 h1 r) g& @/ q9 j

. J8 r% i& i& _9 k1 t h艺术评论:对,书中有很多细节读来如在昨日,启先生回忆时已经90多岁了。. U. Y- Q" w9 F7 S9 L5 Y! F" P

9 r% l+ V T% v% p: _

/ q7 p/ }" A5 E+ l赵仁珪:不光是回忆自己的事,在于平常人的交往中,以及诗词歌赋,信口即来,肚子里有数以千计的诗词歌赋,甚至《史记》的很多篇目他都背得出来,《史记》中的《高祖本纪》他都能背。有一本辞书叫《尔雅》,他也能背出来。& @; Q* _, X$ L6 a1 S3 ?

$ J7 b: e. B U( h2 @& F# P* N+ G. W3 z) y, A" ]' P3 o) T

艺术评论:九十多岁还能背那么多,这个是真的厉害。, g- A% L" \* K! m

: v/ I; E4 z/ L. s& H3 F8 u* ^

* x1 V9 s5 P3 z/ v/ h. P4 T6 @5 N% f6 ^

赵仁珪:接触很多之后,确实觉得启先生有着超凡的记忆力,确实非一般人能企及的。包括他的一些见解,都是让人觉得很佩服,所以对启先生就更加尊重了。所以我愿意追随启先生,我就是很服他。3 `) f( w5 X6 _' r

* ]* X( t* m9 X, O

8 B4 ]* O5 V# E" }$ p! J

& X) M; X( b& ]' V9 b

h, e. S* c, F: n& L0 |' r- T* y) j; X9 R* |, P7 S( ]

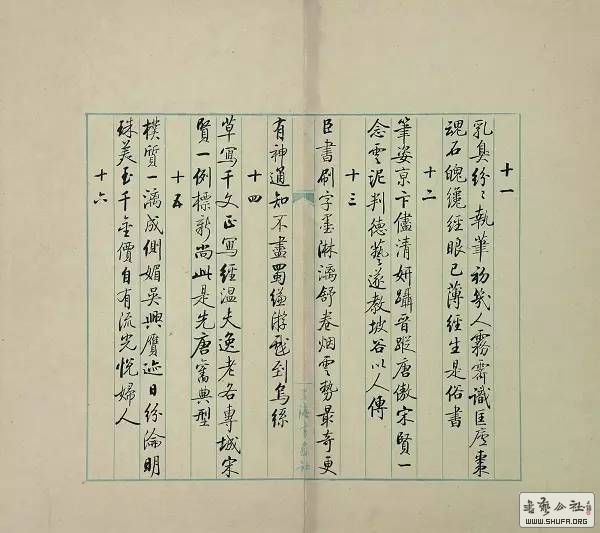

启功《临颜鲁公》% w- J4 ?* a$ a- w& {1 E- W

+ s4 ?8 Z8 O/ @/ u1 R

. [6 M" @' n$ @' g3 X, Z

6 G) b I% q u' l g; u, F书名超过画名,原因在“反右”, w5 P7 q k& {' a" g

﹀- R* P( h1 y7 O7 [( r1 |) c

: u7 x6 z; ?& V E5 S) T$ {# S4 l& E4 ?* W7 g5 ~' w" t9 E

艺术评论:启先生在《口述历史》中说他以书法名世其实是阴差阳错,说最早喜欢画画。4 [' a" I6 _: y* F3 x

+ F& x* B: B$ E. W& f, M

" i& h& r9 Z8 H- Y6 u; w! v& J

赵仁珪:当然启先生从小来说不是要立志成为书画家,但启先生能成为书画家也不是偶然。他从小想学画画,《口述历史》里有讲到,他也常提一件事,就是他有一个亲戚让他画一幅画,说你别题画。

5 b, r+ b. K6 U7 u3 q; c4 v1 a

- v. j( ~/ F1 v" A8 C$ K; z! [# T9 N o9 x# e5 u4 N

艺术评论:这件事似乎对他触动很大。

' ^, t: k. Q( b4 I- ]: z8 a& L! _9 s; m# {7 `

- X# K0 ?" T, t! i6 [% e- R

赵仁珪:对,那亲戚嫌他字不好,对他触动很大。当然这仅仅是一个例子,是一个外因。在各方面的激励下,学习书法。但他也有悟性,“书画同源”嘛,都是笔墨的艺术,是相通的,他也有这个天分。年轻的时候当然以绘画为主。

. U9 G& m* c" s) n P1 V3 F: a! x% k* {# r. I$ v% X( m. u

) ~$ [9 t# G# Y

# n0 `7 U+ \; u2 S) c

0 G9 U( z4 r6 s! a! k1 \

0 G9 U( z4 r6 s! a! k1 \

9 B0 X; J$ m1 ~1 D0 C: i' d" {启功30岁草书(1942年); q' J( O {. q4 K$ K

$ a$ B2 g. v( W9 C/ A! ^' l

; z4 B3 X: ]8 q' _1 y' j- [ v艺术评论:他那时好像仿四王、董其昌、倪云林都有。( J& R1 p( u- P) l

% p+ g+ j" q0 Q2 `# ]- F6 t/ X

# ?: X4 W% u" Y4 | d! I0 u4 E

赵仁珪:他是以临摹出身的,这是中国画的传统手法。临摹是基本功,中国画表达的是文人内心的情绪。但造成他最后书名超过画名,根本原因还是“反右”,因为他是在画院被打成“右派”,所以他对绘画有点寒心了,因为是毫无原因的。他协同叶恭绰筹建北京的第一个画院。

9 G/ [/ L2 z# T$ r) g6 n7 E6 E% e4 d. Y, E& x" ?! S

8 t2 j; C) p& T艺术评论:当时有个人认为启先生是叶老的死党,要打倒叶就必须先打掉启功。! ~. {0 D4 ?0 W; L. l

4 A. J6 O+ h2 F k, @

" o6 c9 G0 r. Y* X+ \4 U) ?

赵仁珪:那个人后来还当过中国书协的理事,一下子说不上来了。所以后来启先生当时就决定封笔不再画了。当时书名已经很高,声名鹊起,渐渐转到书画。

( t( ~& B: [# i# r7 _2 h

0 z) a* K3 T! u9 E' i, a% [4 D% M; S, p; |, e3 B

艺术评论:你做研究生的时候,启先生还画画吗?' q8 i* P- B8 U( \* h- G0 A5 H

' D! x$ w$ L0 m% C i2 V/ I4 {8 K

t+ z0 N7 p; {+ ^6 [赵仁珪:那个时候很少画,被打成右派之后他就不画。一直到七几年,在中华书局参与点校《二十四史》的时候心情稍微舒畅一点,点校没事儿的时候,就随便画几笔。拿出小纸头,随便画,谁爱拿谁拿。那时候花了很多小幅的随笔,都不是正式的。他那时候画了很多红竹子(朱竹),因为点校使用红笔点的。$ J9 K7 v, Q. v [) _ c: d

; m0 A* [7 F) G( z3 ^

; u$ y' J. E, d艺术评论:哦,原来这就是朱竹的缘起。反而后来启老的朱竹名气特别大。

$ _6 `. ]. N- p# f7 h: P; x8 h. \* u8 r. v: S4 p2 @9 J

* Y5 u! H5 ?3 H5 w, H3 d8 U/ {0 @赵仁珪:后来就成了启先生绘画的一个特色,一个品种。“文革”之后偶尔也画点儿,总而言之是搁了好几十年了。到香港义卖时画了一些画,(一些画)也被学校当做礼品——启先生自称是礼品公司的,这样也画点儿。总的来说画得不多。. Z$ q8 I$ z+ |- A' h' S5 H4 A2 W

3 B3 c4 ^5 V+ T; M; ~- f) W# H$ j8 Y* [! O& n/ z

艺术评论:所以启先生在绘画上还是有些想法的,后来为时代所误。; X$ ~& z2 k0 h+ l* }5 v! w

$ b, I9 m2 H5 N" A" b

8 y6 P9 i1 P: a& Z' i2 d+ Q+ A0 g+ ]

赵仁珪:对,没有那段经历的话,启先生的绘画应该也是很了不起的。

# _5 N7 L$ T A& B! \# k6 T: L) P8 z& [, U- N

, a. ]6 X# ~' K: s4 E艺术评论:可能又是另外一种面貌了。

: k9 t4 O! S& } o

+ T+ V: u. c8 R0 ]% Q+ G: g. y0 G+ {2 j& P0 H

赵仁珪:因为那个时候他三十多岁,1950年代,是创作的高峰期,当时他的画还是很有名的,全国画展上他一次就展出四幅大作。

2 }* z4 c. s# W

. ?* S5 f0 z: E! K( o- {. U4 f8 s# @

艺术评论:是山水画吧,那时候他是天生禀赋,感受力和悟性都很高。

1 G9 ~, m7 J; q+ _' x: T. P. M& @& x% G; M: W9 ^6 X

: L) F( s a) ^2 O. i! H7 s* `4 B# E! V- Z. G4 u

3 F6 {7 M" N2 @- y3 x

3 F6 {7 M" N2 @- y3 x

; q7 Z) w7 i1 b1 w汇文学校存启功先生档案2 K$ ~2 u w% L2 Z0 x. k

" v$ b6 u2 u. J Z, T! Z

; v7 g4 J) l5 \1 z3 D3 b$ d: H8 y/ K6 r

* h2 E8 X9 J3 q! m0 d* |8 o9 o当下教育无法“复制”启功

# s" @" m" R* w" V) a8 i﹀

: n: u, r7 i# f! a2 M6 D3 V& r

. R' V, E/ S R* `+ ^) L5 _8 Q; \% l% P

艺术评论:你之前曾提到当时中文系的分科有些问题,您觉得结合启先生的成才例子和你求学的历程,对当下教育有什么想法?启功先生曾自嘲自己是“中学生,副教授”。; h* T' A0 \# @6 d8 F. ]

, z$ q6 ^) \* I

! b+ U; C8 s5 W+ [& s* \8 q0 @赵仁珪:启先生可以说是一名“通才”式的教师。众所周知,启先生精通各种学问,包括文学、文献学、文物学、小学、史学、民俗学、红学、佛学等等,而且又是书法、绘画大师。堪称他谦称的“庞杂寡要,无家可成焉”的“东抓一把,西抓一把”的“大杂家”。而1949年以后苏联式的学科分类,完全不适用于启先生。我甚至想,当初辅仁大学并入师范大学之后,当时的领导一定很犯难:究竟把启先生分到哪个系?中文系,历史系,还是美术系?分到中文系又该分到哪个教研室?古代文学?古代汉语?民间文学?那时还没有什么书法系,如果有,也许就分到那里去了。而最后分到古代文学,又让他教哪一段?先秦,唐宋,还是明清?众所周知,启先生分到古代文学教研室之后,最反对的就是机械死板的分段教学。曾把古代文学分成三段或四段比喻为吃鱼,吃鱼可要“中段”,但鱼的中段能硬性规定从第几片鳞起,到第几片鳞止吗?文学的发展难道都是随一代帝王的兴起而兴起,又随一代帝王的灭亡而灭亡,从而可以硬切成几段吗?正因为启先生反对死板的分段,提倡通学,提倡要打下广博的基础知识,提倡对自己非本专业的知识也要有所涉猎,并巧妙地比喻为:“没吃过猪肉,还没见过猪跑吗?”因此他特别强调要把文献学、小学的知识有机地融合到文学的教学中,并戏称这样的学问为“猪跑学”。所以他的教学才能那样游刃有余、深入浅出、点面结合、举一反三,有如高明的全科医生,而不是头痛医头,脚痛医脚。

' F2 j1 D$ o. w2 x& @2 u& S, E4 b$ H% c

* ~( w5 s( @" w, ^从启先生学习、成才的过程,可以说给教育界提出一个很严肃的问题,就是启先生能不能复制?现在的教育体制能不能复制启先生这样一个全面的、通才的人——可以说是不可能的。因为我们现在分科都分得很专业、很细,所有的学生从小学到大学都得按部就班地按这个体系走,不可能是偏门。当然启先生也不能说是偏门,启先生为什么中学没有毕业,因为他当时英语不及格。他从小受的是家庭教育,后来才插班读的西洋教育,汇文中学,汇文中学英语要求很严,启先生没有这个这个教育背景,所以中学毕不了业,中学肄业。所以后来到辅仁中学、辅仁大学教书都受人打击,说你中学没毕业,怎么教大学。所以启先生当时那种教育环境不适于现在这种分科模式。当时所以如果没有陈垣校长护着他,他早就被淘汰下去了。比如说现在有学生文科特别好,数学跟不上,当然考不上好的大学。8 ?( S/ Q3 f5 {% {( f. F$ w

/ a4 k9 f- ]" m, }% o8 j- u S

9 H! N, g i4 ]2 i( _艺术评论:中国文化的特点就是“通才”式,或许根本的问题还在于对中国文化的重新认识。具体到现在的高考,要考英语数学这些还好理解,毕竟英语还是一个有用的工具,但好像考书法、国画也要考英语,职称考试更少不了英语……+ `5 Q% R! r5 q7 o. ?$ W5 u8 K4 q

- q- l3 Q' K- m; F: Z# R o" b& K' ?; q; e3 ?2 Z6 _

赵仁珪:当然现当代这种分科也不是说不对,我觉得基本的趋势应该是成体系的分科系统,但毕竟这种分科模式还是会埋没一些人才。现在的教育制度决定我们只能是工厂化流水化程序化中“成才”,不可能是有个人的充分发展。3 Q7 \! F _. X; K# U

: A) H) B& O" h3 F

9 A4 @. ?' Z9 l+ `2 g' y4 c

9 t$ A9 B9 d V8 i9 K. U

! l/ M+ ]+ Z! k0 {! ^* R, b6 G

! l/ M+ ]+ Z! k0 {! ^* R, b6 G

* u5 K$ w6 V% \6 `, u7 M/ Z4 F& u

启功赠海外侨友之作

, c: R* o' O9 L0 Z0 P

$ K- c( j* H, v/ d$ N9 }- O: K3 ]# o% g& `

2 e7 `9 Q4 a1 B

, j3 t( u$ c6 O& K5 ^" _" `8 l1 G艺术评论:好的教育应当是让人能够真正充分发挥个性与特长,这也是社会真正发展与健康的动力。 `7 X/ {) h+ q8 a( L2 e

& l. l# m0 w1 `4 H' V

' O% j$ d. T. }& R赵仁珪:对,不好的教育导致很多人的个性被掩埋了,这是原因之一。原因之二,启先生受的教育起点是高的,他都是最高的精英式的:齐白石、吴镜汀、贾羲民、戴姜福、溥雪斋等,全是最知名的。所以他的起点高,境界高。现在也有人提倡,甚至有人办私人教育,办私塾,比如从小入国学班。

& Q% l$ V# K+ y6 G) H, O

# G8 h7 y7 F- o9 l/ o: D$ i, J ` C4 O, @7 B9 S$ h( V5 C$ r

艺术评论:有的地方曾经办过“孟母堂”,私人办学,提倡经典教育,后来被取消了。& h- @0 p! O6 \2 s+ m! y: W3 @

赵仁珪:有人在尝试这么办,即使说完全不是私人的,他们也改变了课程设置,读《经》,读《诗》,根本的问题在于老师都不行。你说如果这么走下去能不能培养出一个启先生来?培养不出来,没有这种起点。当然还在于启先生的悟性,个人的天分。所以这些种种加在一起,我觉得现在的教育模式是不可能的。

) h; F7 e8 J1 u1 b8 a/ d

, Q! X& P t8 K" {

& }0 |' ?6 u1 m: f, U艺术评论:如果说可能产生奇迹,那我们是不是对教育进行一些的改革呢?% j9 h& j. \: ^1 T5 M' V5 E

4 W, Z/ @ z8 Z7 X* R9 e

- E; o) h& l% s& C0 B- t+ o, q

赵仁珪:虽说现在教育大的格局不能变,但要想培养出像启先生这样的人我觉得应该考虑如何改革这个教育体系,如何更好地注重个体的能动性,注重个性的教育。现在也有一些尝试,一些破格录取,但是很少。现在破格录取的,也看不出来将来能不能成才。但总的来说还是应该有一种更符合人性的、更能发挥个人主观能动性的一种教育模式。西方人就特别注重个性模式,个性的能动力被发挥出来,整个社会前进就有力量,个人的创造是推动社会最大的动力。现在的教育有些还是压抑个性,都按着模子走,所以对教育制度应该多考虑。所以有时候我也想和专门搞教育的人一块儿研究研究“启功现象”,看看现在的教育模式中应该有些什么改变。当然这个课题、项目也不是我一个人能够完成的。

9 G1 O+ Z ^! N6 q

: H# M, C* T ]8 P6 u; ~2 V! |# {; z5 [

艺术评论:但真正研究这一点,意义是非常大的。( ^: q. l: ?9 V0 j9 F, t

1 a* }8 @( A& C

1 [% E' ~. M# u2 E5 V/ a; o0 n, k% n

赵仁珪:毫无疑问是个值得研究的课题。

' O5 s. @2 \" K& g7 V n5 m4 I

, R$ o5 q6 H# G+ n4 ]/ J3 K( |& n/ z# d

8 q e+ K& x6 u1 \6 W5 l' i

2 E3 l6 H! E8 T! K6 n9 f$ X

2 E3 l6 H! E8 T! K6 n9 f$ X

3 q8 X$ ?7 R" `" l4 z: a1 o) R# x

本世纪初,启功先生接待来访的小朋友。+ m$ N1 b' `+ `# x# I/ F: @3 i7 n

8 D. U' t N6 G6 P; e

4 I- j+ c% z, W9 [+ v6 w3 X

* e3 m% M, Z% S4 }. I5 w5 I0 G X: G0 e4 S5 S2 S

不赞成书法硕士、博士

: `6 O& n& K. A! I1 q! m﹀

0 Q6 B, `! ^7 @! Q

6 G0 c, k5 }8 X& u% D$ k8 b# k' N2 y& `; }7 {

艺术评论:你曾说过学中文的本科或博士毕业之后都不能写诗词,这也是个问题。说起书法专业,其实过去根本也都没有书法专业——书法应当是中国文人必备的基本功。

8 W W! q% ^0 e |: `+ b* i* x2 {9 y2 F. b* `! I+ O

4 S3 q" B+ Z g% l! F" B: K7 I8 T

赵仁珪:对。现在分科分得非常非常细,书法都成为一个专业了。过去哪有把书画当做专业的。北京一所大学成立了一个书法系(是首师大),欧阳中石当时没有足够的自信办这个,他想拉启先生一起来办。

' W7 d- s9 b \; K6 d, V" }/ x, n( _: F) u; O: \3 L, e

' t; g5 _* J2 z5 @( [# D

艺术评论:启先生当时怎么说?5 ^, b. y; q! a/ J, {

: B) S# T) h3 n% l5 X% J1 X. ?1 D0 J

赵仁珪:他拒绝了——原因很简单,启先生说:“写成什么样就叫书法博士了,写成什么样就叫书法硕士了,没有标准,无法判断。”启先生也从来不说书法能够成为一个专业。) T$ Y+ N5 P5 `; {" F

7 G4 z0 j1 `8 l; ]( g \( ` }

0 Y3 h. Z9 H# d

艺术评论:包括启先生对“书法大师”这一称呼似乎也是抵触的。& s- |7 H5 M4 x: _+ u; Y

8 Z# C: m# a' r

) O" \; F- N$ E; H& |3 Z

赵仁珪:对。后来欧阳中石在首师大办了书法专业,他们在书法后面加了“教育”二字,书法教育硕士、书法教育博士,搞点书法理论研究。当然这方面我也不评价。总的来说启先生是不太同意的。 T7 e" D% m. ~0 U; j

5 r2 B# i$ i# ^

0 @+ \+ I+ P( x+ a% f艺术评论:你印象里,启先生对于书法教育当时有没有说法?

4 f& G1 D4 i+ D C4 o' Q9 u7 r% r

) O1 [: P2 }7 M0 F( `2 I; n2 c* a& ~3 h$ F# j9 d& n

赵仁珪:也没什么。一开始就是不太同意书法系这种做法,不过他也不会当着欧阳中石说他不同意。他是说,“什么叫书法硕士,什么叫书法博士,标准拿不出来。”等于就推了这事儿。

" F- X8 e" Y) u: g* r0 u& {( Q+ T, M- b. S8 S# R! G% O

) _* b1 S/ {- l2 }2 f

艺术评论:启先生专门收过书法方面的学生吗?. C) g; U: a4 f3 p" d

/ r6 h h, \, Q' o0 L* ~

9 |0 O) C. C, k+ f8 z赵仁珪:没有,自称是启功书法学生的其实都不是。

6 D9 @0 K1 f5 T) J. S K( H; e: ^: A4 Z# Q6 f1 ^, j" B$ N

* {/ h* j3 K1 X' u

9 h2 u5 D0 o) Z/ T+ F* ?$ Y

9 w8 C, p: p" V; \

9 w8 C, p: p" V; \

7 S* }5 o: F# ]7 b& F; T; |& k

启功《临苏轼廿八日立轴》3 P5 \. m! m8 z8 h4 @

$ b- r X7 L, q5 D9 r0 w `0 _

& A7 q2 P4 ?% `) v4 b0 M

: P$ K, z6 e* c8 o# B9 \8 J

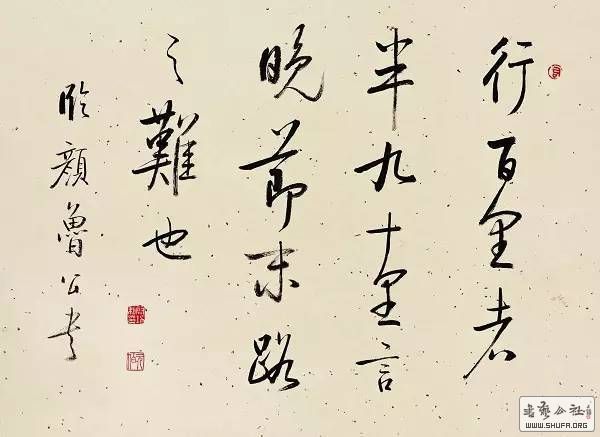

# O. B, q, J# m) I7 z艺术评论:启先生的诗词也很有成就,他的一些自嘲诗,我觉得与聂绀驽的诗有相通之处,是典型的中国文人面对人生劫难时的表现,洞悉社会、洞悉历史,对人生的荣辱穷达早已看透,表面自嘲,但内里骨头却是硬的,这与东坡也有相类处。7 _# v D0 `4 Z4 i E

+ y: @$ I& \* r2 d% f1 i7 a/ m5 U+ n

赵仁珪:启先生很佩服聂绀驽,其实聂绀驽写古典诗词起步是比较晚的,他以前不写。但是他往这方面写,有才气,写得非常好,很有个性,一看就是聂绀驽的,启先生也是。; @# ^; u# u3 g# U' O! k

% c% t: p* L; U8 T

; g3 `1 F/ q; C

启先生在《启功韵语自序》中曾称自己的诗“绝大部分是论诗、题画、失眠、害病之作,而且常常‘杂以嘲戏’”。“嘲”者,嘲笑也,讥讽也;“戏”者,游戏也,玩笑也。正如他在《心脏病突发》诗中嘲讽自己大难不死所云:“游戏人间又一回。”启先生的嘲戏主要是自嘲,而自嘲是要建立在敢于自我否定基础上的,这需要有大勇气;且内敛于自我的嘲讽,也必然折射出社会因素,因而这样的诗绝不仅仅是自我调侃,而必然带有一定的社会意义。

8 V6 h4 U/ E$ a

3 q: g" p/ B4 m6 e

0 y7 ~" M, u* K3 {他中年所写《卓锥》(寄居小乘巷,寓舍两间,各方一丈。南临煤铺,时病头眩,每见摇煤,有晃动乾坤之感):: o0 g. y; W2 i2 ?/ P

( Z2 M$ N- Y e

" \5 R4 q F3 j, r- t2 D0 B5 O' H“卓锥有地自逍遥。室比维摩已倍饶。片瓦遮天裁薜荔,方床容膝卧僬侥。蝇头榜字危梯写,棘刺榱题阔斧雕。只怕筛煤邻店客,眼花撮起一齐摇。”0 }# g7 u g# p1 C6 |0 Y

7 o- P- w- `1 G# ~+ c; R/ _

/ `9 C7 N% w8 C) ?

写自己在立锥之地艰难而达观的生活状况,最后写一见摇煤球就觉得自己跟着头晕眼眩,风趣之极,但这种乐观的生活态度不是令人想起颜渊“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”的高风亮节吗?

% G4 W; }' g4 ]$ E0 ~! m8 B) c8 B* Y8 L/ c

3 W V! k3 r, w) ?6 N! W2 U) q6 A' ^5 L

, i$ }& ~9 n+ X# u" T( A

/ E% U3 J/ Y) ?& Z# i

/ E% U3 J/ Y) ?& Z# i

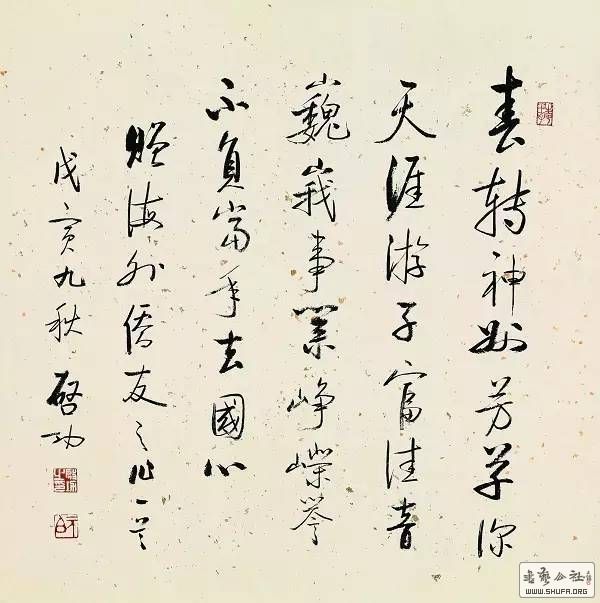

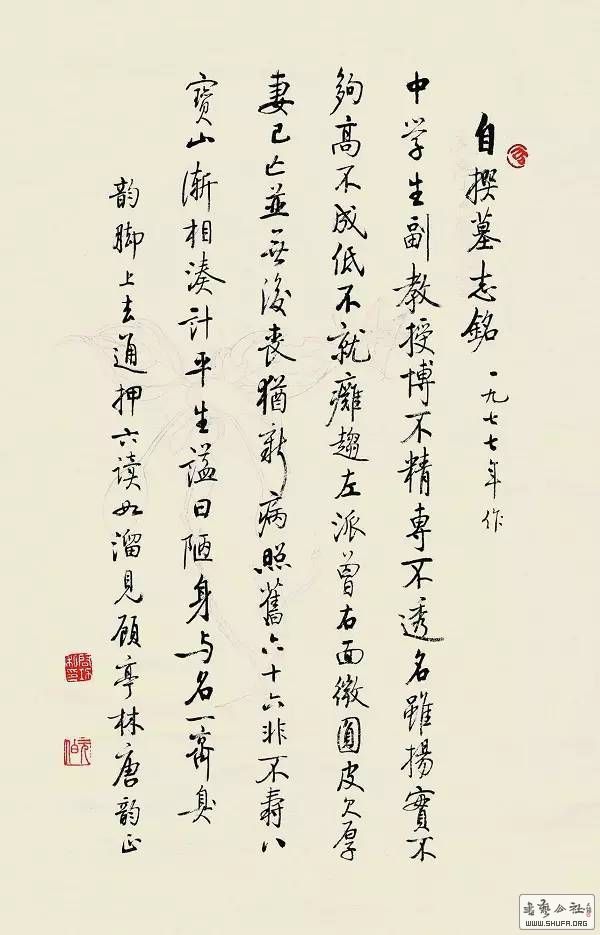

, f9 ]5 M% m7 K" r+ D) z+ a启功《自撰墓志铭》

7 r9 T6 z6 Q% U5 D1 M9 @( D

! N) Q0 w9 Z5 \8 k

3 u* K3 M5 q% k! e# w7 O, `2 u% }9 w0 `2 Y: ^$ W' N/ N

: I+ u. S; j2 C `! H3 a9 v艺术评论:流传最广的大概还是启先生的《自撰墓志铭》,“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”不足百字,字里行间表面看诙谐幽默,实则隽永深沉,满是悲悯。' Q) ?+ W6 @! U9 g4 K& }

. S9 m! T5 S8 {6 v' V$ w# B

+ ]/ p5 Q3 H" z- E赵仁珪:晚年所作的《自撰墓志铭》则可视为幽默风格之代表作,可以毫不夸张地说,此诗是诗歌史上最优秀的三言诗之一。在自我嘲讽中又包含了多少辛酸坎坷。启先生在诗词的继承与创新、雅与俗相结合方面都取得卓越的成就。他的高雅之作格律严谨,语汇典雅,对仗工整,用典考究,尤其是那些借助双关象征手法的咏物寄托之作,可谓臻于极致,也为当代如何以传统手法来表现时事提供了很好的借鉴。3 Y4 @$ }6 J( N: T8 }8 G

6 G z& l# a0 h( N) K2 K/ f9 g7 c5 a% _. L* g5 N& \6 ?

- f& q: P% J: V; W# O+ ?" C

/ E$ L7 I$ @! D( Z6 I; r& C- `; m- E* R; X

国家文物局七人鉴定组合影。

. c% L) p. p& f1 q左起:谢辰生、刘九庵、杨仁恺、谢稚柳、启功、徐邦达、傅熹年。

- u2 H, I* _5 H) M

: R' m+ n9 V2 P4 }9 t# m5 R7 K' @1 L, l- i

, A+ m7 Q9 H- S) e; `

7 p1 ?' F" G/ W; e) r4 d* g/ a艺术评论:启先生晚年鉴定与书名播扬极远,当时也已进入市场经济社会,就你了解而言,启先生面对商品化的冲击时如何对待书画、鉴定?

. Y2 X3 M5 g# m T& _; ~$ g" @3 g) N' a, T* m5 k& A$ D

+ j" i0 S$ R) u' u4 Z5 l# T

赵仁珪:启先生当年与几位鉴定大师一起经眼过数以万计的古代书画。众所周知,启先生对做他的假画、假字有时只能抱一种无奈的态度,但对盗用他的名义在书画鉴定上作假作伪则不能容忍。现在有些“鉴定家”公开的一手交钱,一手交货,付钱才鉴,付钱即真,这种现象决不会发生在启先生身上。写字也如此。他为教育、文化、公益部门题字一贯分文不取,对企业部门所付的润笔也都交学校处理,并把其中很大部分都拿出来济困助学。他淡泊名利,更淡泊钱财,(身体好时)他的字几乎有求必应,故流散在社会的数量当居当代书法家之首。这也是他深受各界人士普遍喜爱的原因之一。这也提示我们,学习、研究启先生,除了他的艺术和学术成就,还要深入学习他的人品,这才是真正的纪念启功先生。

4 }' g5 ?5 m e3 ^2 E+ ]" }9 q H2 j& S& @

" F* u) J9 D0 j1 R5 l赵仁珪,男,1942年6月生。1967年毕业于北京师范学院外语系,1981年在北京师范大学中文系获文学硕士学位,师从著名学者启功教授。现为北京师范大学文学院教授,博士生导师,中央文史研究馆馆员。% J5 } _ `2 I. X% K

/ P3 O8 P+ Z" o/ y$ G

/ B; t; m9 T4 l1 E9 F* B' F! j, b, ^5 S7 {( q3 ]& B* M# _

|

|