- 社币

-

- 信誉指数

- 点

- 好友

- 帖子

- 主题

- 精华

- 阅读权限

- 60

- 注册时间

- 2018-2-20

- 最后登录

- 1970-1-1

- 在线时间

- 小时

- 积分

- 9691

- 点评币

-

- 学币

-

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册

x

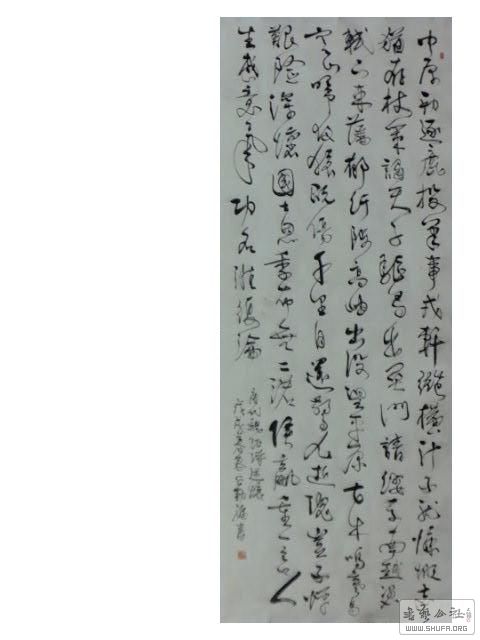

唐代、魏征、诗《述怀》

中原初逐鹿,投笔事戎轩。

纵横计不就,慷慨志犹存。

杖策谒天子,驱马出关门。

请缨系南越,凭轼下东藩。

郁纡陟高岫,出没望平原。

古木鸣寒鸟,空山啼夜猿。

既伤千里目,还惊九逝魂。

岂不惮艰险?深怀国士恩。

季布无二诺,侯嬴重一言。

人生感意气,功名谁复论。

【诗人介绍】

魏征(580-643),唐著名政治家、史学家、文学家。字玄成,魏州曲城(故址在今山东掖县东北)人,一作馆陶(今河北馆陶县)人。少时家境孤贫,曾出家为道士。隋末随元宝参加李密领导的瓦岗军。李密失败后,投唐主李渊,自请安辑山东,擢秘书丞,后又为窦建德俘获,任起居舍人。窦建德败亡,入唐任太子洗马.“玄武门之变”后,唐太宗重其才,擢为谏议大夫,历官尚书右丞、秘书监、侍中、左光禄大夫、太子太师等职,封郑国公。任职期间,敢于犯颜直谏,劝诫太宗居安思危,兼听广纳,轻徭薄赋,躬行俭约,对实现贞观之治颇有贡献,为一代名臣。曾主持校定秘府图籍,主编《群书治要》,撰《隋书》序论及《梁书》、《陈书》、《北齐书》总论。

魏徵早年值隋末战乱,曾投瓦岗起义军。后入唐太子李建成掌管图籍的太子洗马官。太宗即位后,先充谏议大夫,继任中央行政长官之一的侍中。贞观十七年病卒于任。魏徵以性格刚直、才识超卓、敢于犯颜直谏著称。作为太宗的重要辅佐,他曾恳切要求太宗使他充当对治理国家有用的“良臣”,而不要使他成为对皇帝一人尽职的“忠臣”。每进切谏,虽几次极端激怒太宗,而他神色自若,不稍动摇,使太宗也为之折服。为了维护和巩固李唐王朝的封建统治,曾先后陈谏200多事,劝戒太宗以历史的教训为鉴,励精图治,任贤纳谏,本着清静无为、“仁义”行事,无不受到采纳。贞观十三年(639)所上《十渐不克终疏》,在当时和后世都有重要影响。

魏征在法律思想上,遵循封建儒家正统,强调“明德慎罚”,“惟刑之恤”。认为治理国家的根本在于德、礼、诚、信:一个明哲的君主,为了移风易俗,不能靠严刑峻法,而在于行仁由义;光凭法律来规范天下人的行为是办不到的。“仁义,理之本也;刑罚,理之末也”。他把治理国家之需要有刑罚,比作驾车的人之需要有马鞭,马匹尽力跑时,马鞭便没有用处;如果人们的行为都合乎仁义,那么刑罚也就没有用了。但法律或刑罚毕竟是不可少的,他认为法律是国家的权衡,时代的准绳,一定要使它起到“定轻重”、“正曲直”的作用。要做到这一点,关键在于执法时“志存公道,人有所犯,一一于法”,而决不可“申屈在乎好恶,轻重由乎喜怒”,否则便不可能求得“人和讼息”。这一点对君主来说尤其重要。所以在进谏时,他总是特别要求太宗率先严格遵守法制以督责臣下。在听讼理狱方面,他特别强调“必本所犯之事以为主”,做到“求实”,而不“饰实”,严防狱吏舞文弄法,离开事实去严讯旁求,造成冤滥。他自己每奉诏参与尚书省评理疑难案件,都按照这些思想,着眼于大体,公平执法,依情理处断,做到“人人悦服”。这些又跟黄老道家思想非常相似了。

【创作背景】

《述怀》又作《出关》,是魏徵的代表作,也是初唐时期的名篇。此诗作于唐高祖武德二年。在前一年魏征向故主李密献计,不被李密所采用,最后被王世充击败。魏征随李密投降了唐高祖,并受到唐高祖以礼相待,极重其才。当时李密的余部还占据着广袤的地盘,魏征为报答高祖的知遇之恩,主动请缨去劝降李密的旧部李勣等人。在劝降李勣等人的路上,魏征作此诗,不仅抒发了个人的雄心壮志,更表达了对唐高祖的知遇之恩的感激。

【诗作赏析】

前四句“中原初逐鹿,投笔事戎轩。纵横计不就,慷慨志犹存”,主要表现的是诗人在这之前的胸襟怀抱。那时候作者先后投到元宝、李密帐下,自以为胸有珠玑,频频向故主献策,但都不为故主所用,很有些怀才不遇的感慨。

“中原”等二句,表明了天下纷扰,各地豪强并起,争夺天下。正是投笔从戎的时机,与其做个刀笔之吏,还不如从军,谋定天下。《史记·淮阴侯列传》:“秦失其鹿,天下共逐之,于是高材疾足者先得焉。”《后汉书·班超传》:“久劳苦,尝辍业投笔叹曰:‘大丈夫无他志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔砚间乎?’”纵横句,魏徵借此指自己曾向李密献下策,但不被李密所采纳,反被其耻笑为老生常谈。颇有苏秦不得志时的情景,英雄无用武之地。而“慷慨志犹存”一句充满了转折之意,表明了自己虽然屡遭挫折,但心中热血未灭、壮志依旧还在。

“杖策谒天子,驱马出关门。请缨系南越,凭轼下东藩”四句,主要勾勒诗人遇到明主,颇受唐太祖重用,为报太祖的知遇之恩,自告奋勇出潼关去招降山东的群雄,并表现所负使命之重大。“杖策”句指出作者果断为李渊献策,并义无反顾去实现这条计谋。“驱马”表达出作者奉命安抚山东时的豪迈、敏捷和急迫之态。“请缨”等二句,则用汉终军和郦食其的故事比拟自己的山东之行,表明所负使命的性质之非同凡比。“系”、“下”二动词轻捷活脱,生动地表现出其安邦定国的宏图大志,蕴含着大唐江山的辟建就在此行之意,显示了诗人卓越的政治远见。

“郁纡陟高岫,出没望平原。古木鸣寒鸟,空山啼夜猿”四句,表明作者在路途中的艰险景况。“郁纡”等二句,是写因为山路萦回,崎岖不平,行迹在群山中放眼望去,那些平原时隐时现、时出时没,反衬出作者心情因任务艰巨,前途未卜而起伏不平,忐忑不安。“古木”等二句,从听觉的角度来渲染旅途的荒凉凄楚。古老的丛林里寒鸟悲啼,深山夜间猿猴哀鸣,构成了一幅荒无人烟,战乱留给人民的是一片凄凉。诗人把复杂的心情,都融汇到生动的旅途景物描写中,做到意境两浑,情景交融,形象地暗示了完成使命的艰难和诗人心情的沉重。

“既伤千里目,还惊九逝魂。岂不惮艰险?深怀国士恩”四句,既有对出关前景的展望,也有其肺腑的坦露。“既伤”二句既表现作者不但知道前途的艰险,个人也担心自己的人身安全。伤千里目:是说远望心里伤感的意思。《楚辞·招魂》:“目极千里兮伤春心,魂兮归来哀江南”。九逝魂:屈原《哀郢》中有“魂一夕而九逝”的诗句。“岂不”二句的自问自答,更显示出诗人胸襟的坦荡。“岂不惮”意为有所惮,如同不掩饰自己对未知危险的恐惧,这不但无损于主人公的高大形象,反而更真实的展现了人性,更为作者明知山有虎偏向虎山行,更突现了他重意气、报太祖的知遇之恩。

最后四句“季布无二诺,侯赢重一言。人生感意气,功名谁复论”,是直抒胸臆,表明了作者重视信义,有恩必报,不图功名的思想。这里,诗人以季布、侯赢自比,表达了自己既然请缨就决不负使命的决心。“人生感意气,功名谁复论”,明确地反映出魏徵的人生观、价值观。

这首《述怀》诗在艺术上的显著特色是气势雄伟,意境开阔,诗人善于抓住在历史进程中的巍峨奇观,以粗犷的笔触,一扫汉魏六朝绮靡浮艳的诗风,成功地展示了诗人急欲建功立业的感情世界。

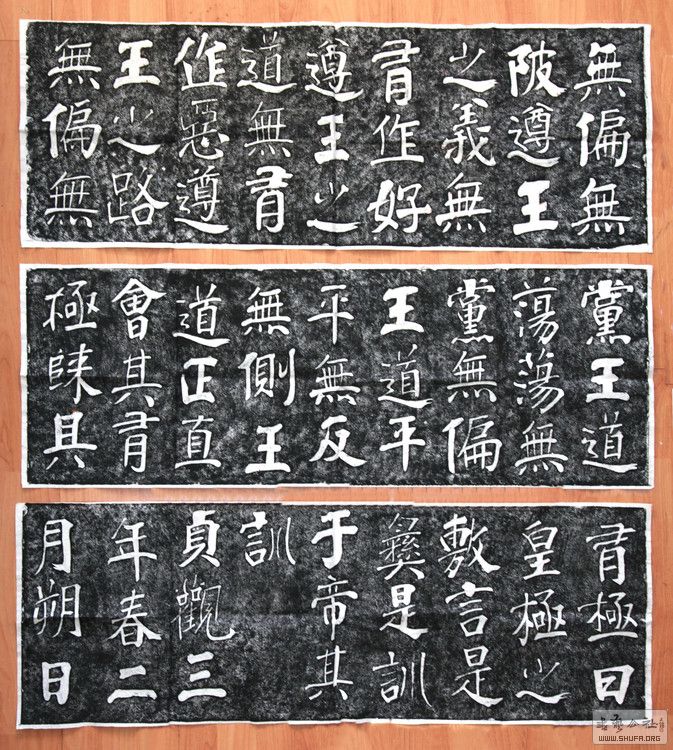

【魏征书法碑刻帖字】

魏征书法作品存世量较少,且真伪难辨,能够看到并拥有《魏郑公洪范真迹卷》原石碑刻很是不易。魏征墨迹全文为:无偏无陂,遵王之义;无有作好,遵王之道;无有作恶,遵王之路;无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平;无反无侧,王道正直;会其有极,归其有极。曰:皇,极之敷言,是彝是训,于帝其训。贞观三年春二月朔日魏征书(印)。

观之,笔锋犀利、刚劲有力、结构疏朗、气韵秀健,其笔画有俯仰之态,神韵已达淡雅之境。欣赏魏征的书法,能够强烈地感受到他“用笔在心,心正则笔正”刚正不阿的直率品格。魏征书法碑刻三块。观其书,气象正大,朴极入仙。其大智、正义的忠臣形象跃然其上,是得形体不如得笔法,得笔法不如得气象的典范,实属罕见。

文彦博有跋语云:此玄成(玄成—魏征字或别名)书,贞观间墨迹也。公以中直显,并不以书法名。而观此卷,其朴茂之气扑人眉宇,如陈公所谓“生前由直道,殁后振芳尘,岂知公之芳尘尚振于楮墨间,孰谓丏以大节,掩其末艺耶。”

黄乐之有跋语云:文贞(谥号)以刚直立朝,而太宗称其举动妩媚,今观此书古劲之中自含婀娜,宛然肖其为人不佝犯颜敢谏卓冠唐代,即其书法开颜柳诸公先声,而与虞褚相伯仲,但人垂千古不以字名耳。

|

|