- 社币

-

- 信誉指数

- 点

- 好友

- 帖子

- 主题

- 精华

- 阅读权限

- 200

- 注册时间

- 2005-3-1

- 最后登录

- 1970-1-1

- 在线时间

- 小时

- 积分

- 13065412

- 点评币

-

- 学币

-

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册

x

1 k f9 m# }9 O w! Q0 b f

& Z0 x x# _- @0 u& s3 b/ H" r

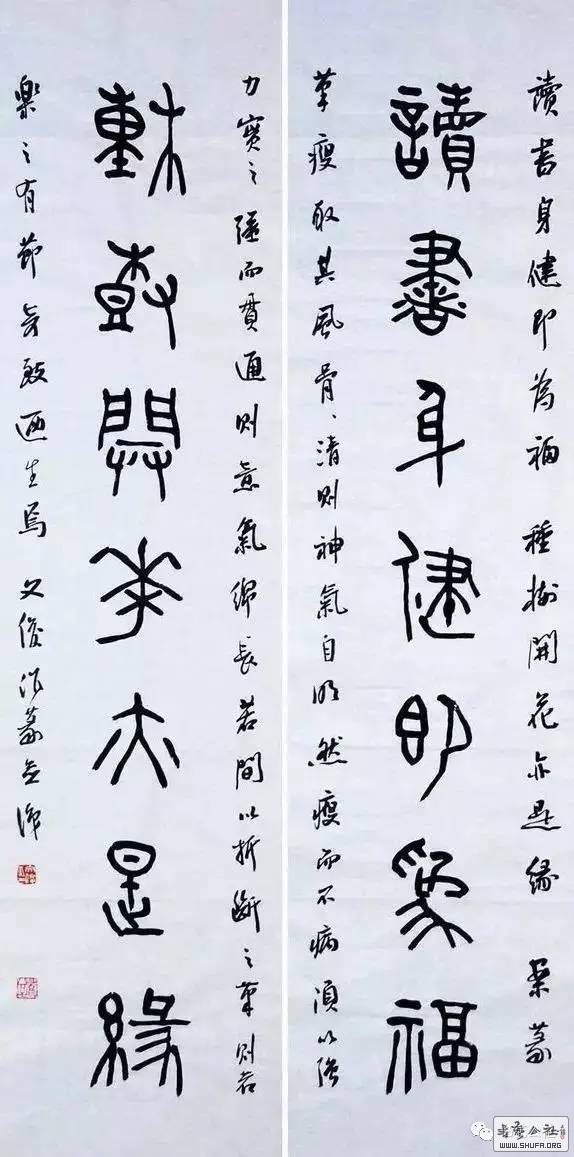

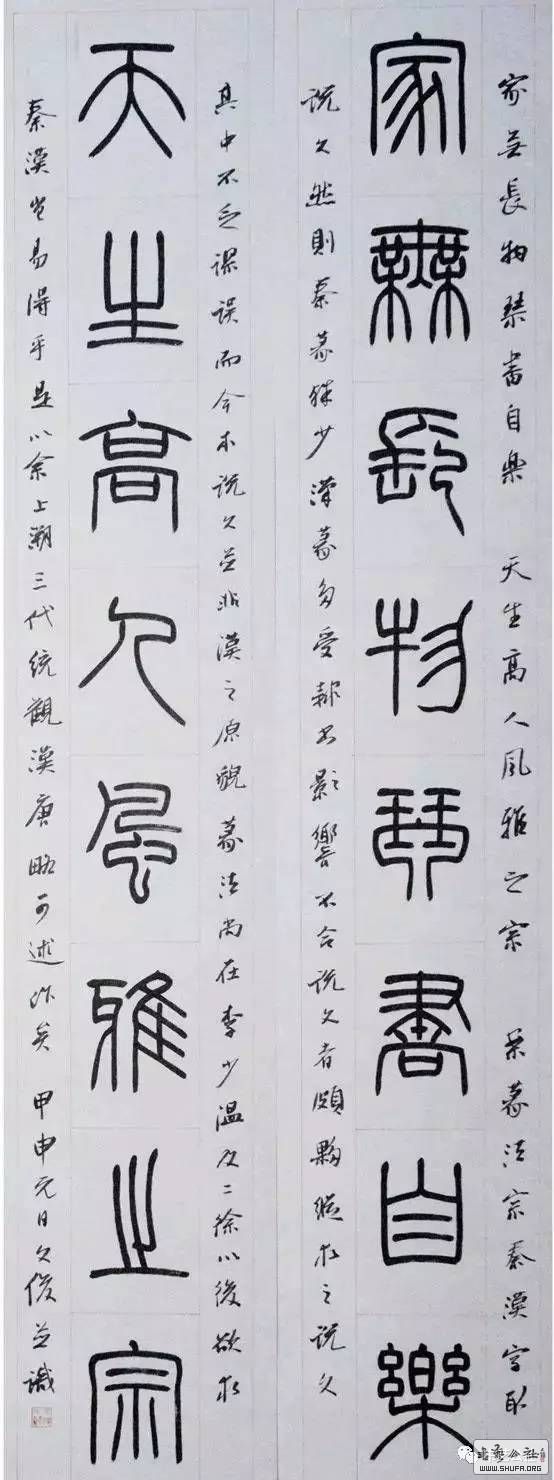

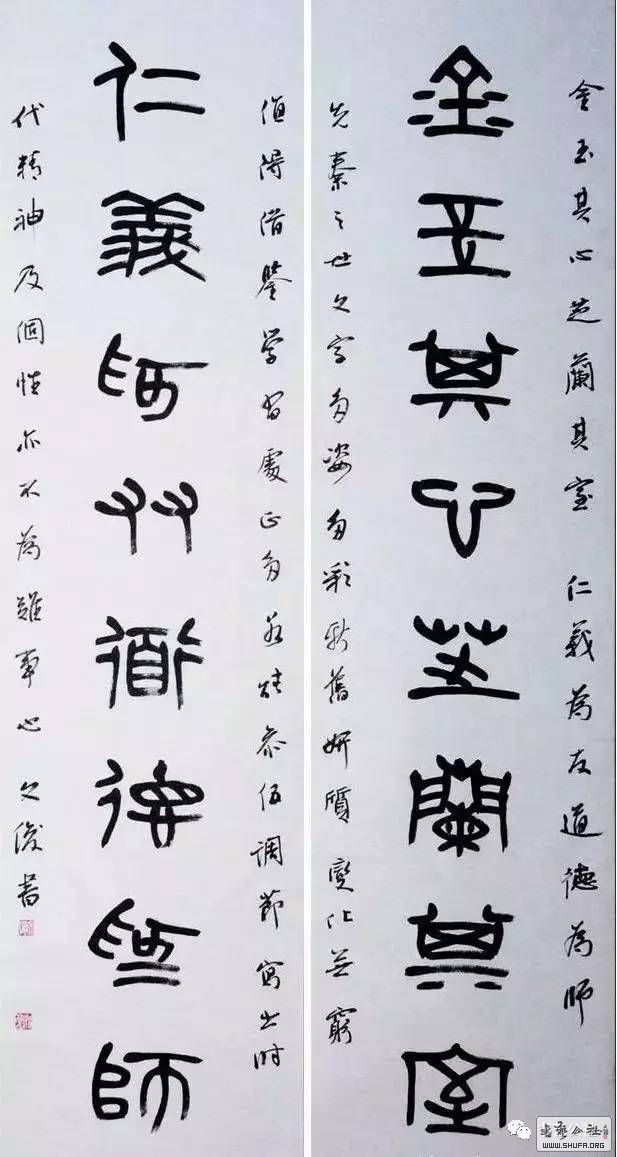

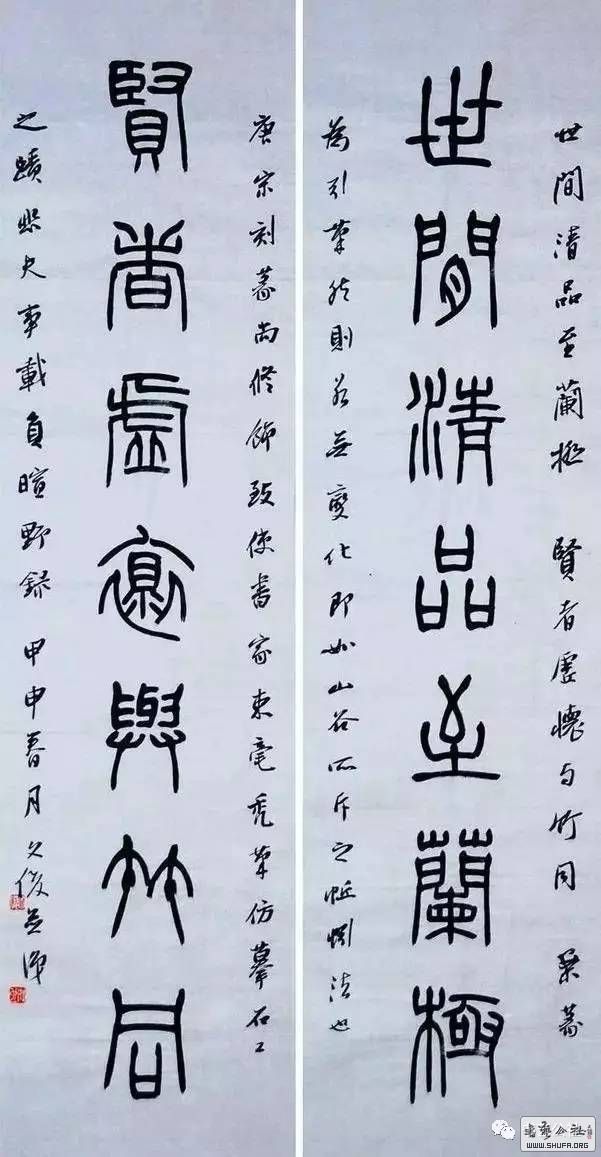

- |4 ^/ P5 }; ]0 E2 c! q丛文俊,古文字学博士。现为中国书法家协会理事、篆书专业委员会副主任,中国艺术研究院中国书法院研究员,吉林大学古籍研究所教授、博士生导师。在书法创作和学术研究上取得了全面的成就和广泛影响,出版有《商周金文》《春秋战国金文》《先秦书法史》(获第六届国家图书奖),《揭示古典的真实——丛文俊书学、学术研究文集》,《丰草堂题跋书法》等,先后获中国书法兰亭奖理论奖、教育一等奖、艺术奖。

6 X- B) \) E7 X7 g) D2 a& }* O @7 s- c$ v5 H3 k5 {+ b$ Y

! R n. `( ~" }

. w' [/ K; A; m& M$ L- I( {

5 l$ t4 @4 L/ W& y2 s* W古典的真实; a( n3 d: n; D3 V

书法艺术传统的价值与属性

4 \ |* i h* G; N8 R$ E

* L" y8 \1 U; C8 Z1 ~9 D

) j/ a4 L' R4 n' j. J/ |% b% l; I3 Z2 P$ V2 V7 i

- n" j. y8 U, H' M5 v7 E8 {

( B3 u1 Z1 ?3 W5 `2 W* }# _1 `% X4 U% G: Q% {

5 e, ^2 b: {/ u- ]

& g2 e. }6 w O: L2 J: `- H: B% [" I! d

# V) ?2 o+ h# l$ }$ V' g; V0 u9 r1 @$ \3 z5 s( e+ z

; ]: G8 t. q6 Y

* d4 ]# c) j a

* d4 ]# c) j a

2 Q% C# n" X4 ~7 [ E1 W# p! s

& V9 D' }2 G# u3 Y造成展览评奖存在不足的原因1 i$ b# o6 A6 c3 |( [! |

0 q/ ]6 l# u2 Q, }* D6 B1 q& Z8 ]. H1 M& w( b3 [

“中国书法兰亭奖”活动刚举办完,但大家对此次活动说法不一。造成这种现象的原因很简单,就是很多历届获奖作者成名之后不愿意再投稿,投稿的大多是新人,新人投稿水平肯定要下降,这是一点;第二点,在整个当代书法创作中,真正提倡传统、向传统学习的还不能够在视觉形式上、创作的作品样式上代表传统,尽管每个人学习书法都从古帖开始,甚至也都说自己从学“二王”开始,而实际上与“二王”相差甚远。不是说水平差,而是其精神就不沾边,所以现在很多人说今天的书法是“展览体”是有道理的。当然,不是说“展览体”不好,但是“展览体”显然有得有失,它会于无形中丢掉很多东西。比如说“二王”的笔法、“二王”的艺术精神。那么在这种情况下,我们评兰亭奖确实应该在某些方面要有一定的导向,我认为这个导向是必要的,因为我感觉30多年来的书法发展有时候像一种群众运动,这种集体运作往往会产生这种效果。那么再加上它的功利性,参加一次国展就可以入选中国书协会员,参加两次专项展也可以成为中国书协会员,入选、获奖都有功利性在里面,于是他就会想方设法以达到目的。究竟传统书法艺术的精神是什么,他不会去考虑,而是用尽心思去设计作品,希望评委能投他一票。所以现在很多时候很多展览,包括“中国书法兰亭奖”,各省市都有针对性很强的讲习班,私人也纷纷组织起“冲刺班”、“魔鬼训练营”,我认识的很多获奖作者,他们都参与办这些培训班,给学员做示范,学员则模仿他们的风格以期达到入选的目的。这样的做法是与书法艺术精神相悖离的。对于展览而言,某些号称取法传统的作品看似不错,但仔细品味,却存在问题,与古人,与“二王精神”离得很远。在展厅这种特殊的情境下,有些作品还很有意思,但如果离开展厅这些作品会怎么样呢?比如现在要求作品不超过2.4米,结果大家全写2.4米,哪怕写小楷也硬要把它接得很长,生怕尺寸小,评委注意不到。传世经典没有大作品,但是气象极大;今天的作品很大,反而缺少气象,更多的是采取了一些工艺设计或者美术化的手法来帮助实现作品的视觉效果,而不是书法原本所讲究的、自然的书写,分散、掩盖了书法作品所应具备的、纯净的美感,书法于不知不觉中被异化了。

& R/ h5 v9 |8 x! g3 z: {# O$ H, m% h

, Y! d5 C) d- v* W

B0 M, l2 w3 Z! Y% d& g( @4 H: z0 j; t3 F/ p

+ k" W! [5 X. K2 O

6 a) m( E9 g" R/ F8 F' O

$ F* L& f' h% {" L7 H7 D6 X. F, E

$ F* L& f' h% {" L7 H7 D6 X. F, E

/ G+ E ^5 k: c; o: G o2 H) F

, a8 T5 ? @ ~2 h6 y

! d" ^+ R( B1 S8 `: r \真正的书法艺术是自然的书写) p( d5 k. p' Z8 w. Q, J2 F7 @( s

* |' \& l. L/ ?

" q3 q& b1 L- ]" D2 p真正的书法艺术是什么?就是自然的书写。古人把自己的学养、性情和当时的心境叠加到一起,自然而然就能够于实用中完成充满艺术情调的书写。写出来东西是好的,后人就称之为法书,大家就去模仿,以此形成一种传统,所以中国书法最高的境界里没有这些故意设计的、做作的东西。米芾曾说:“作入画,画入俗”,而我们今天反而提倡“作”、提倡“俗”,虽然没有明确提倡“俗”,但整个做法是俗气的。比如说作品没有个性,大家都在想办法装饰,还有很多仿古的假古董,把作品作旧,盖上很多印章,做各种形式,模仿古书、手卷、尺牍,凡是能想到的办法都用了。而这些东西,当强调所谓创作和展厅效果的时候,实际上就已经远离了传统文化精神。其实我们无论做什么事本应该放轻松,自然而然的。中国艺术精神就是提倡这样一种自然而然,这是根本。《诗·大序》云:“情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”也就是说,艺术是自然而然发生的,是和人的情感活动密切相关的。而我们今天不是,展览就是为了设计一种效果,让大家看了觉着好,至于这个人有没有学养,有没有情感活动,有没有鲜明的个性风格,有没有艺术理想和追求,却很少考虑。所以,今天的展览在某种层面上对人的审美、创作活动是一种异化。展览的作品无法还原到古代的生活场景当中去欣赏,它只适合于展厅。虽然如此,纵观30多年的书法活动,“展厅效应”对书法的发展是一个很大的促进,是一种进步,但在进步的同时还是应该看到,在取得了很多成绩的同时,也会惘然若失,丢掉的是什么呢?是最朴素的、最基本的书法艺术精神。1 S0 r, c8 @9 |) ]" |/ a, B. h

6 b# [7 a- c# t0 E0 W/ x# T6 V

' K! G) e* D, C+ D5 N5 Y

& `& Q1 Z# I5 V

) z$ v; y: @2 W+ r! ] R! r- |' M; h

) z$ v; y: @2 W+ r! ] R! r- |' M; h

8 W% n& V2 ` @+ S1 z8 o: P9 D- K! c, i

实用即书法的社会公共意义9 v; N% L1 R) |' \6 d% z5 A" o+ b

! {! p- I7 ~5 D3 f

' R8 M1 I7 M& |7 ~& b) {: \/ ?

古代书法的实用性和我们所说的经典作品没有天然的区别,也就是说,书法的实用性和艺术性没有一条天然的鸿沟。在书法的审美中,实用性是占大多数的,古代书法的“能品”都是按照实用的标准提出来的,其中有一部分实用的标准都已经进入“妙品”甚至进入“神品”。比如说精神或者风骨,唐朝的科举讲究“楷法遒美”,“遒”即讲风骨,“美”即形式,所以唐人才“尚法”。也就是说他首先满足于实用,实用满足于全社会的审美,我把这种审美叫作社会的公共意义。这是我提出来的一个观点,就是3000年书法必须满足实用,在这个基础上再出类拔萃,添加个性化的美感风格,以及可以感知的诸多象征意义,就是艺术的个性化创造。在这基础上“拔升”出来,人们觉得他的东西足以引导风流,于是作为楷模,加以仿效学习,传统就延伸了。也就是说,在实用的基础上,在全社会的公共意义的基础上谁做得比别人好,后人就可以按这个标准去学,但是能不能始终站在精英书法发展的主流上,其实是很难说的,审美选择也会有所调节和改变的。7 r2 Q* z* m& h+ s8 N# n* w ?

1 ?. R; J" R$ y

$ B* O7 Z ]% y. h% `! t

* ?" i K" C: G# N0 z

, X! k9 q# b, m+ O! E. y* U

, X! k9 q# b, m+ O! E. y* U

1 B3 v7 a1 M; x- ?

( l/ d$ ^3 n) _6 r1 W& I% g1 Y0 V5 f" f( _3 X% Q$ _5 W

我们现在真正去研究王羲之,要走的两条路1 e% }9 [% x0 C2 M6 T C" _. V

3 t# k0 s9 ^8 B8 {0 e9 \

j* g$ V6 R5 {0 J5 o" D我们现在真正去研究王羲之,要走两条路。一条是研究历史上不断累积光环的王羲之,不断被放大的王羲之。我们必须要知道他是怎样成为大书家的,其实他自己本身没有这个意识和愿望。他跟苏东坡不一样,写一幅字留一块地方等着500年后别人再给他题字、题跋。王羲之那时候没有,他仅仅写了一封信说他肚子不好,后人也觉得很好。《丧乱帖》讲的是,祖坟被人毁坏后来又修复了,他又不能去拜祭,所以“痛贯心肝,痛当奈何”。他当时是这样一种非常痛苦的心情,后人不理解,还按照非常优雅的心境去理解仿效其书法艺术,很隔膜。那绝对是一种“病中吟”,《丧乱帖》是这样,《频有哀祸帖》也是。当然,我们不能要求欣赏者也处于王羲之这样一种状况之后再去欣赏他的作品,但是我们必须要知道这种作品和《快雪时晴帖》的那种优雅亢奋是不一样的。《快雪时晴帖》是讲外面的天气晴好,刚下完雪,阳光明媚,尤其是在江南地区,雪本来就少,写这个尺牍的心态就跟《丧乱帖》《频有哀祸帖》不一样。所以了解王羲之的这条路,就是后人所有的研究、所有的评论。这条路我们要去走完。第二条路其实是没有路的,即我提出要进入到古代社会的生活场景当中。这个我曾经做过一些实验性研究,选三段历史时期:一是魏晋,二是北宋,三是明清。以明清为例,明清社会生活、书画市场和市民思想究竟对书法活动有多少影响?比如赵之谦一副对联的内容可以写10遍、20遍,别人就买这个内容。这种现象在以前我们所看的帖中是没有的。这就是市场对书法家的影响,今天应该怎样看待这类作品,怎样理解所谓的书法创作,以及这种无限重复的书写对书家的心理、观念会有哪些影响,等等。

# k6 s3 B% f# i

6 U7 ~) @& K! ]: j8 V

1 F: h% Q8 S7 T( r, @0 l* K- H. F" R5 u) N- n

2 X( D$ A& y6 L( z z

2 X( D$ A& y6 L( z z

; L* G6 V' Y& O2 ^) P. f# u

# c0 s: k$ y- d- i y" i, J

6 |. k& l) I, v! I

在教育方面,应怎样引导书法的发展与创作

( F. u" G1 w7 D2 o' M% x

, l5 I/ D! |6 L' o% L9 Z- r

) z0 O2 e' C* K我觉得应该分两步走。一是从小学到中学到大学本科阶段应打好基础,还是要按照古人的方法,完成书法的实用性教学,完成书法的社会公共意义。在这个基础上,它产生的是传统的美,再现的是书法充满文化色彩的、固有的美。二是硕士生、博士生、博士后,应该多做一些个案研究,或者是史论研究、文献研究、理论研究,也可以搞些适当的创作研究,还可以借助西方的理论做一些理论的研究、探索,这些都是可以的。但如果是让现在的小孩脱离3000年书法发展的主流去学刀斧痕迹很重的北碑,这种提倡的方式就错了。大学本科,比如说师院、美院,要去提倡六分半书、金农,各种怪怪奇奇的东西也是不可以的,还是要提倡基础。古人“八岁入小学”,“先以六书”,“学童十七以上始试”,用9年到10年的时间,天天在读书写字,所以唐以前的书法家,首先是文字学家,有丰富的知识结构,各个学科都是打通的,接受的是全才式教育。并非每个人都是全才,但每个人都不是单一的人才。古人把这种能力用在书法上,自然与我们今天不一样。而我们今天是大而化之,忽略了这些东西,盲目地提倡书卷气,提倡学者型书法,这是不对的。书卷气不是一提倡就能出来的,不是说临了“二王”尺牍就有了书卷气。这就是刚开始我们提到的问题,很多人都在写字,都在学“二王”,结果跟“二王”一点关系也没有。丢的是精神。我讲课中时常讲到一个问题,“二王”书法那种笔法今天没有,你再说学,开始你打基础都是从唐楷来的,根本就学不了“二王”。没有“二王”那种笔法就没有那种空灵。为什么苏轼说魏晋人的字“萧散简远,妙在笔墨之外”?“萧散简远”这四个字就做不到,是因为笔法跟不上去,今人如果不知道古人笔法是什么,如何能做到“萧散简远”这种风格、这种美感?“至唐颜柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变, 天下翕然以为宗师”,有法可学,大家都取法,“而锺王之法益微”,“锺王”的东西是无法之法,处于书体演进之中,原生态的,跟“颜柳”不一样。所以“颜柳”的东西,怎么学都坏不到哪里去,可以成形,有个法度,就能在社会上使用,至于艺术上的成就就无所谓了,因为古人实用第一。我们今天在意识上、理论上、观念上都承认“二王”的境界,都去学,却学不来,因为时代的气息没了,成了一种理想,只是空谈。今天无论是知识结构还是社会生活、胆识,都与古人不同,作为一个个体的人,有太多的包装了,魏晋时期很正常的事情,在今天都看似不近情理,我们只能试图去接近,把事情的原委都搞清楚之后,我们才能理解那时的人和艺术活动。今天学“二王”大都处于理性的、意识的层面,都认为是公理,可是为什么我们离“二王”还那么远?一个是因为展厅在引导我们转另一个方向,技法、审美、心理,都在异化。不再是“二王”、“颜柳”、“苏黄”那个时代了,没有那种生活和文化氛围。如今想要把学“二王”落到实处,几乎是不可能的,米芾尚且感慨“时代所压,不能高古”,何况今天。但如果要继承“二王”的艺术精神,多思考那些“妙在笔墨之外”的义理,加强“字外功”,去探索人与艺术的真正意义,也许“二王”就会在我们身边了。" ~/ d/ z- L' {# t

2 S4 T- |# i2 w3 h

|

|