- 社币

-

- 信誉指数

- 点

- 好友

- 帖子

- 主题

- 精华

- 阅读权限

- 20

- 注册时间

- 2006-5-13

- 最后登录

- 1970-1-1

- 在线时间

- 小时

- 积分

- 3262

- 点评币

-

- 学币

-

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册

x

有史以来“中国人”都在白白地度时光

& r) U+ N' t+ ~( B- ]

* j* o2 B& k, U' f3 D

: h! g6 C' N# L9 V J- ?* z- A# r. }' o2 W' u) o/ s

于石方(修改于:2007年7月5日)0 e8 M5 O. P) a9 j$ B8 z

7 R P4 [0 W' U# R0 v) T# K

' A4 g5 J7 D0 V) V) l, h 有史以来,绝大多数的学习中国书法的练字人都在“白白地度时光”。因为一个重要原因的存在,所以,当代人再怎么努力,也很难改变这种局面。这个话,决不是危言耸听,事实正是如此。

) S3 F' S$ r7 O1 ?$ ^ 一代接一代的学习中国书法的练字人,都是在懵懵懂懂中走过来的。学习中国书法练习写毛笔字,“最大能力和最佳状态”(也是“理想的境界”)究竟是什么。有史以来就没有人能说清楚。说不清楚,就得顺其自然,练字人的毛笔字只有练到那里算到那里。基本上是束手无策。1 J2 T/ e' P8 `6 k3 v b

遗憾啊遗憾,多少人奋斗一辈子,始终就是到不了理想的“境界”,最后只有带着“遗憾”这两个字而西去。

0 H# g* H$ ~2 {; t远的咱就不说了。就说说离现在最近的事吧,下面我举两个当代的例子:

6 m2 ]/ v& h3 H- E 第一个例子。我们看一段访问记录:(摘自《书法报》,在此不提姓名)“……他指着挂在书橱上的一幅自己的新作,大发精品创作艰难之叹。可以看到地上堆着不少与之内容相同的书作,先生说那都是失败者,我在翻看时发现,不少作品末端写着‘糟糕透了’的字样,一个名成功就的老书家、博士导,还这样严格要求自己,确为难能可贵。”。从这一段访问记录中,我们不难看出,访问者和被访问者都是实话实说,这个现象可以引起人们这样的思考:这位老书家、博士导师对中国的传统文化知识,乃至中国书法的理论可以说是了如指掌,可就是写不好毛笔字。这就说明“满腹经纶”与写好毛笔字没有直接关系。

0 o, `6 a& J9 | 那这位老书家、博士导师缺的是什么呢,他缺的就是手上功夫——练字人的“最大能力和最佳状态”。他心里想的挺好,他也很想写好毛笔字,而且,他也很想写出书法精品来,可他自己的手就是不听他使唤,不能做到“我手写我心”。最终也只能面对着一堆“糟糕透了”的废纸叹气。 Z2 Z' x3 A- J {# w5 S6 Z1 c

如果,这位老书家、博士导的身上(手上)能练出“最大能力和最佳状态”的话。他写的字将一定是另一番天地,他的一笔、一字都不会是“失败者”,他的笔落下去就是精品,每个笔划、每个字将都会是精品。再也用不着,因为写不出精品,而“大发精品创作艰难之叹”。- y5 v, E- p2 a8 ?7 a6 e7 `7 p

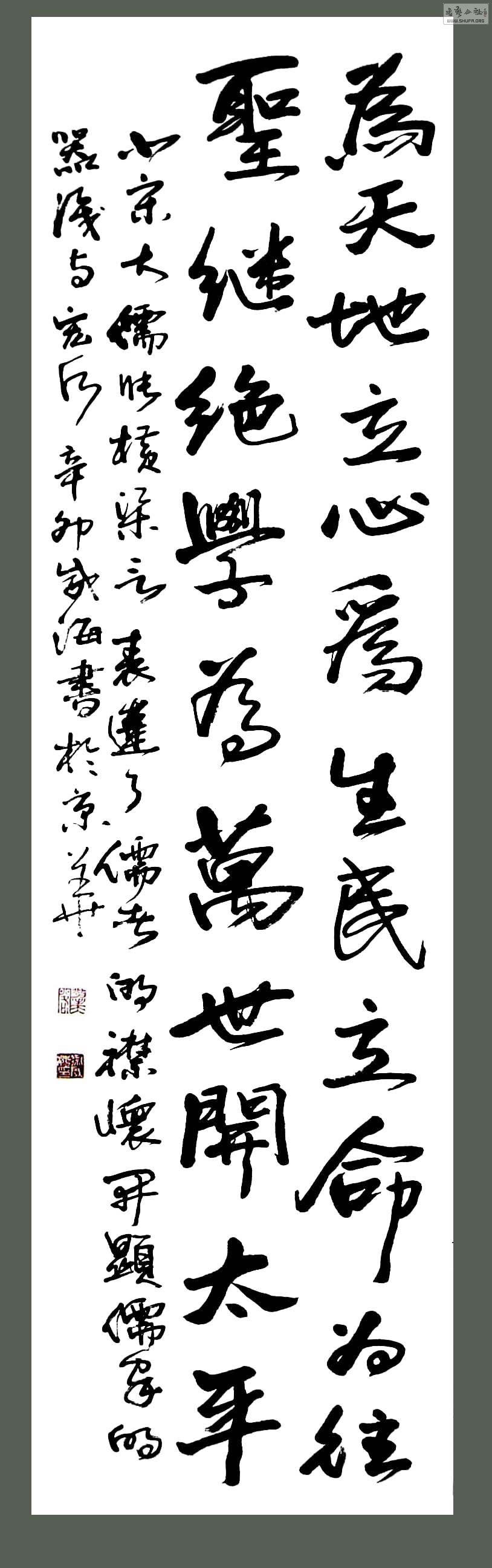

第二个例子。我们再来看一位当代的江南的老先生的感叹:(摘自1997年《书法报》第12期第3版)“我学王太晚了,学王羲之太晚了。这是我今生最大的遗憾。否则我的字,还会写的更好些;在书法上的成绩,也会再大些”;“我现在临王字,深感吃力。临王字只能临到《圣教》,《兰亭》就吃不落了。《兰亭》高不可攀。我现在书法上所追求的境界,在《兰亭》中全都有了,可惜我现在是可望而不可即了”。

3 y6 p9 K J2 @1 m5 ?( f! c这位老先生只知道自己不如王羲之,赶不上王羲之。却不知道自己为什么赶不上王羲之;自己哪个地方赶不上王羲之。更不知道怎样学、怎样练字才能赶上王羲之。最后也只能抱着终生的巨大遗憾而西去。

7 I& O7 M9 i$ z# X% Q这位江南的老先生,他的手上同样也是缺少一种:自己的“最大能力和最佳状态”。

& b- |# W, ]) L$ c( k我举出以上两个人的例子,决无贬低他们之意,只是想说明:人们对学书法“苦”练基本功方面,在认识上不能突破,在具体做法上也就不能突破。这是历史局限,也决不能只埋怨一两个人。* w' c; O2 o9 t8 y& I! t/ g

上述两位老先生,可以说他们就是国学专家。他们皆如此,可想而知,其他的学习中国书法的练字人更应该是如此了。1 p* G3 j7 w& p' J+ ~8 x& h

出现这种情况这到底又是为什么呢。原因只有一个,这就是练字人的“最大能力和最佳状态”究竟是什么,至今还是个空白。

a; m' ]" h- t- }: ~) ` 所以说,有史以来绝大多数的学习中国书法的练字人都在“白白地度时光”,一点也不过分。

- C3 A$ V4 A# j. X K 笔者(于石方)总结出来的两次“质”变论和“于石方强化练习法”,正是要解决练字人的千古难题——“最大能力和最佳状态”(“理想的境界”)。另外,这项理论还告诉人们一个重要问题:3 ?7 j1 s- }( G' ]/ }" g" s _

“练字人的‘最大能力和最佳状态’人人身上都有,只是以潜在的形式,存在于每一个人的身上。需要一定的努力,才能挖掘出来。当然,还要有一定的巧妙的办法。”

o$ y: t5 g8 a; r% \2 E 两次“质”变论和“于石方强化练习法”的出世,就可以改变学习中国书法练习写毛笔字的历史:# \: Y5 U, E8 P/ [2 k7 w+ p/ Q

绝大多数的练字人挖掘出了自己的“最大能力和最佳状态”,学习中国书法的练字者来再也用不着带着终身的“遗憾”而终了。8 ?1 |0 f; I; d2 Y

两次“质”变论和“于石方强化练习法”也是对人体科学的两大突破,详细内容请在艺术博客上找- h& C) D$ z2 h. d) a' L( ^. X; N

# P1 s. a6 f2 S4 f9 U4 Z$ O# L H; {

; I8 Q+ ^1 E3 ^9 `, A8 s9 r- ^

我的回复, C. k) J3 d7 M5 {

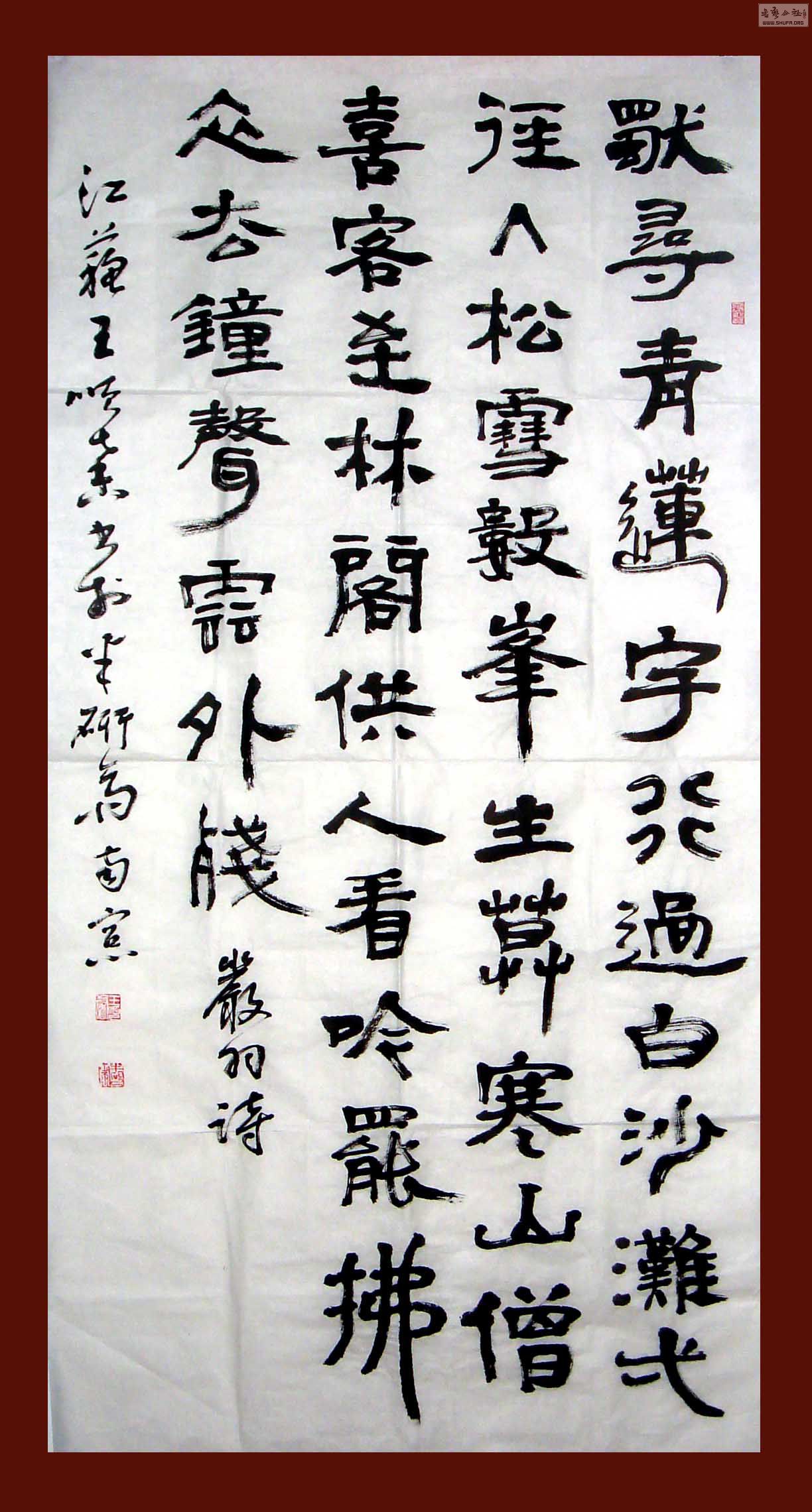

是啊,大部分中国人学书法都是在浪费时间,因为受当代浮澡思潮、追求名利思想影响,想走捷径,想傍名人;还有一部份人虽学问高深,书法理论倒背如流,居于书法组织高位,但疏于下苦功夫练习,也没有高人指点,终不入书道。就如文章里说的,只知道不如王羲之,但不知道为什么不如王羲之,因为他终没入道。王献之书法能成功,得益于王羲之是他的父亲,很多书法的奥妙,用笔的窍门,王羲之必然亲传口授给他,入了道再加上勤奋苦练,终成大器。因而书道在中国古代成为一种风尚,古人注重内在,不注重华表,注重法度,不注重涂鸦,历代尽管有许多书者成为没有自己风格的书匠,但他们没有没有一丝一毫的浮夸风。因而古人在学书法时都能得到上辈人正确的引导。且有相当的书法鉴赏能力,当今,书道因为受到社会的边缘化,已经基本上断代了,能识别书法好坏的人少之又少,而理论家到处都是,书法家基本没有,一上课高谈阔论书法理论,一下笔满纸俗气,处处漏洞百出。唯以我是书法硕士、博士,我是书法大师,我是书法领袖来作为自己水平的标准。你就是联合国秘书长也没用,不入道终不能成书法家。所以要想学好书法一是要下苦功夫临帖,二要找哪些在书法传承中尚没断代,还健在的老人认真的纠正法度,这条路是要付出苦雨凄风再加上一丝灵光才能达到的彼岸。而且当你达到彼岸时,你还会遭到当今来之四面八方有影响“书法流氓”无情的打击。但是中国书法不会断代,因为还有一些人在苟延残喘中书写中国。最后用陈毅的诗来结束感慨:“大雪压青松,青松挺且直,要知松高洁,待到雪化时”。# r" N) T+ [# h4 ~0 j

2 q; {( t o& j. \5 `

" }; h) H' W) p- o! t

3 A9 `$ j) x# h

2 Z0 K( M! [" Z3 _9 m

" E) {* r7 p# g) ~' K

* F# r. s5 T3 s4 ?

* F# r. s5 T3 s4 ?

- x) n5 i) H2 a) g/ }

( q7 O5 `, P9 v( G* f

( q7 O5 `, P9 v( G* f

7 a3 G& g/ o- O- c: d0 U

4 F/ q! u' C2 q+ G) l) ?) i `& W( M& e4 t

. i4 p0 O6 Q, }" p6 y

) \$ w2 h# a, e

, L1 }7 B/ y! W; H2 v

" a0 I( h) G R' t

, H5 _; V4 M" y/ h5 i. ^

4 p- i4 C- O7 W! }; i, ^

6 U/ Y. B- L7 a# K! t; {, M: f$ L8 d

6 U/ Y. B- L7 a# K! t; {, M: f$ L8 d

( _5 H6 I* I; E

; B: K: R0 R+ D+ u Z& o6 L7 U2 v7 [ e$ T& J: v! X1 d2 x% V

|

|