- 社币

-

- 信誉指数

- 点

- 好友

- 帖子

- 主题

- 精华

- 阅读权限

- 200

- 注册时间

- 2005-3-1

- 最后登录

- 1970-1-1

- 在线时间

- 小时

- 积分

- 13065287

- 点评币

-

- 学币

-

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册

x

. W0 s5 Y0 r% r. v- P( b( |4 N% n+ P6 [

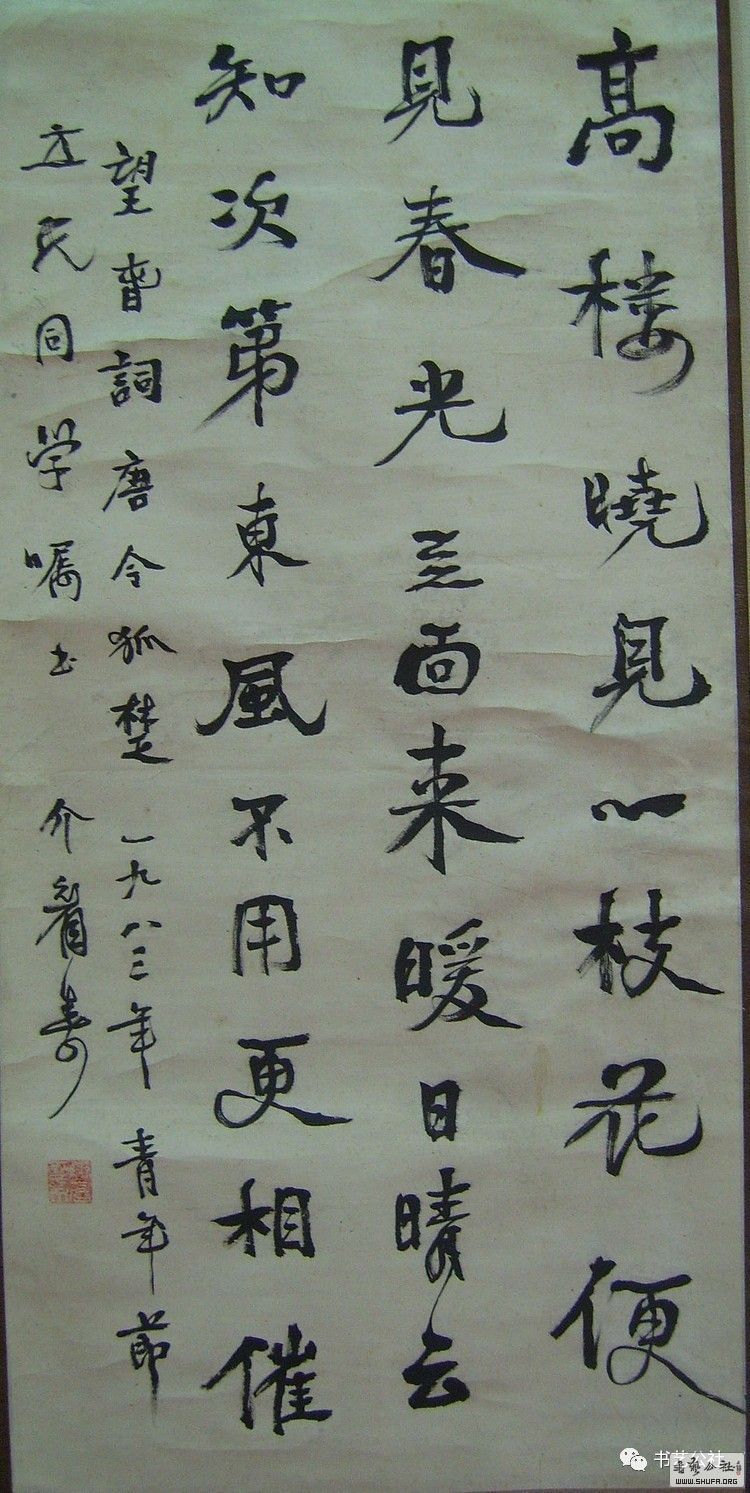

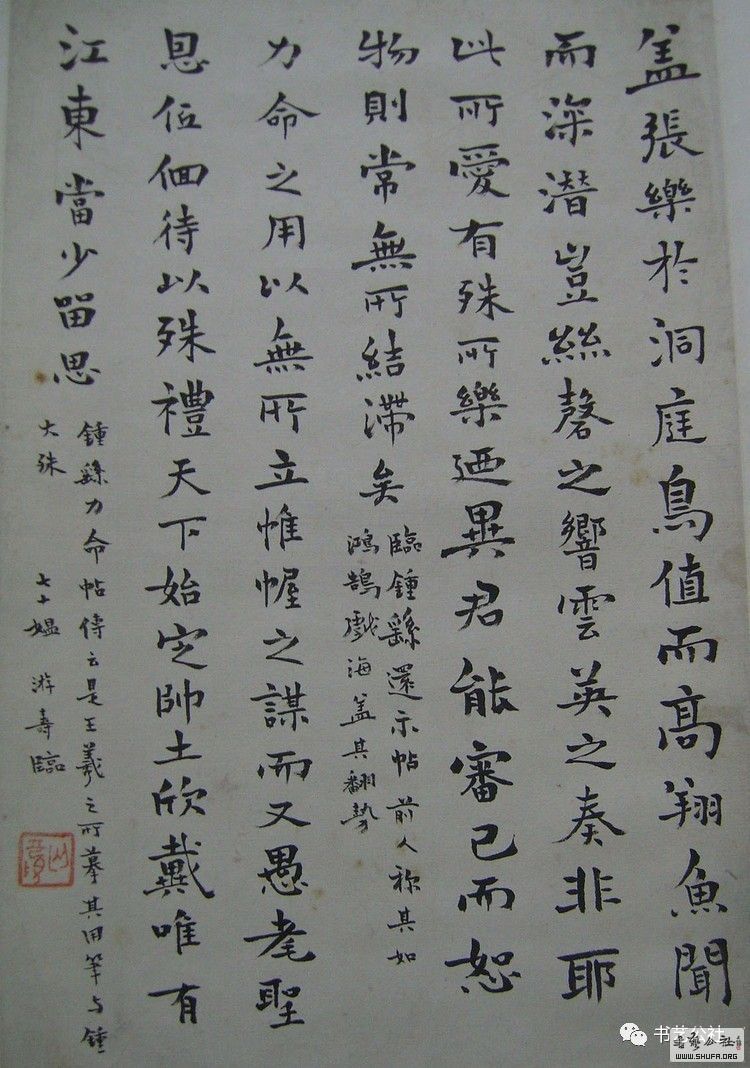

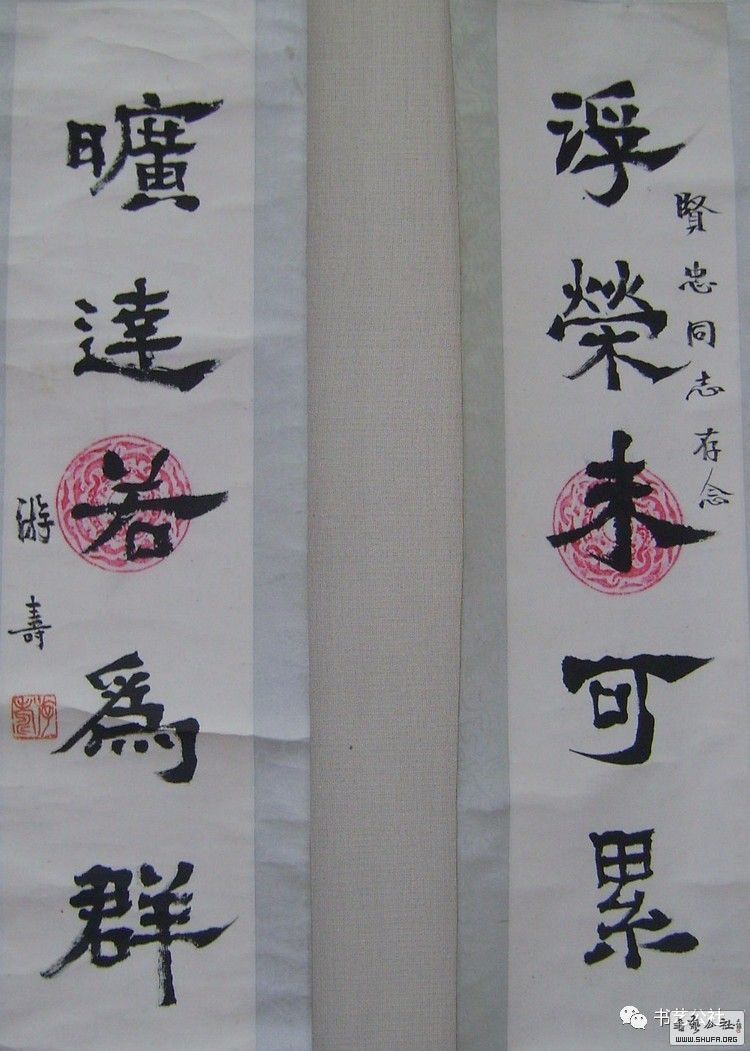

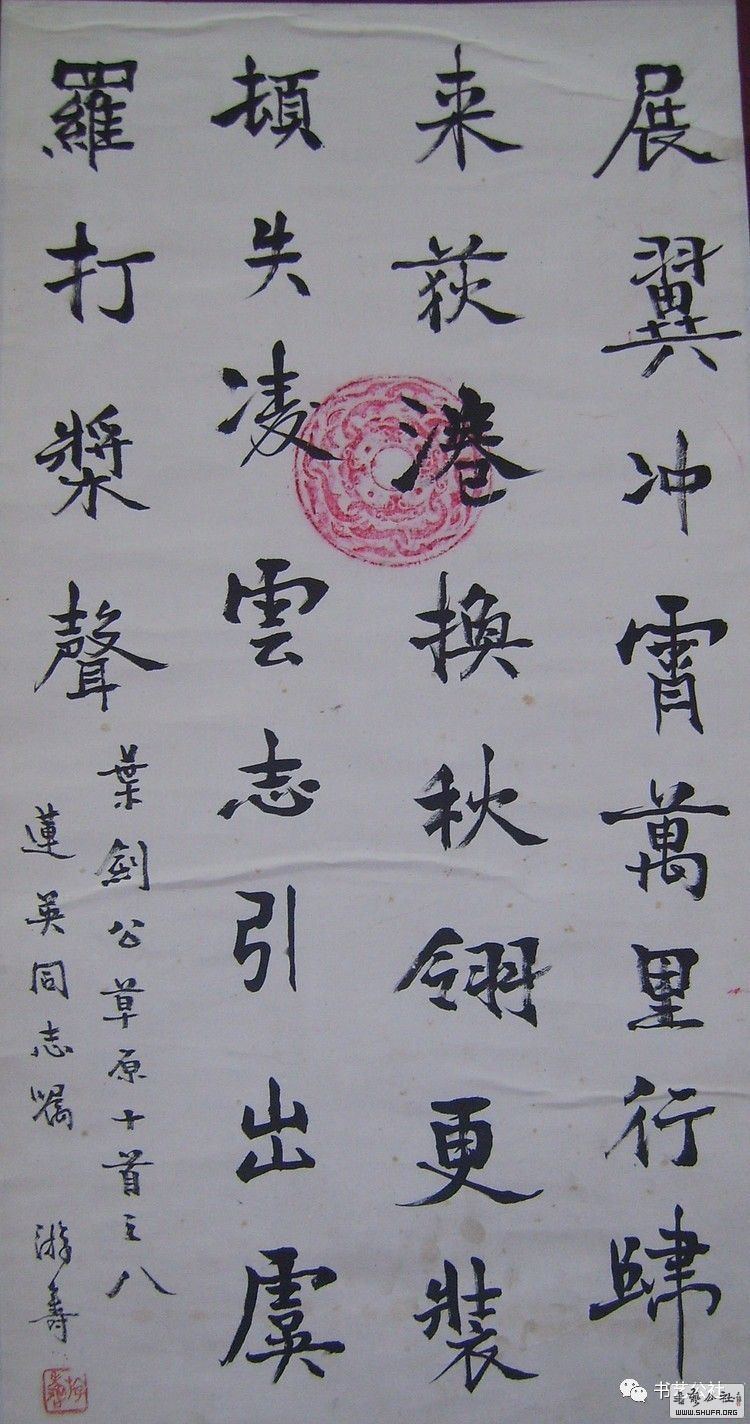

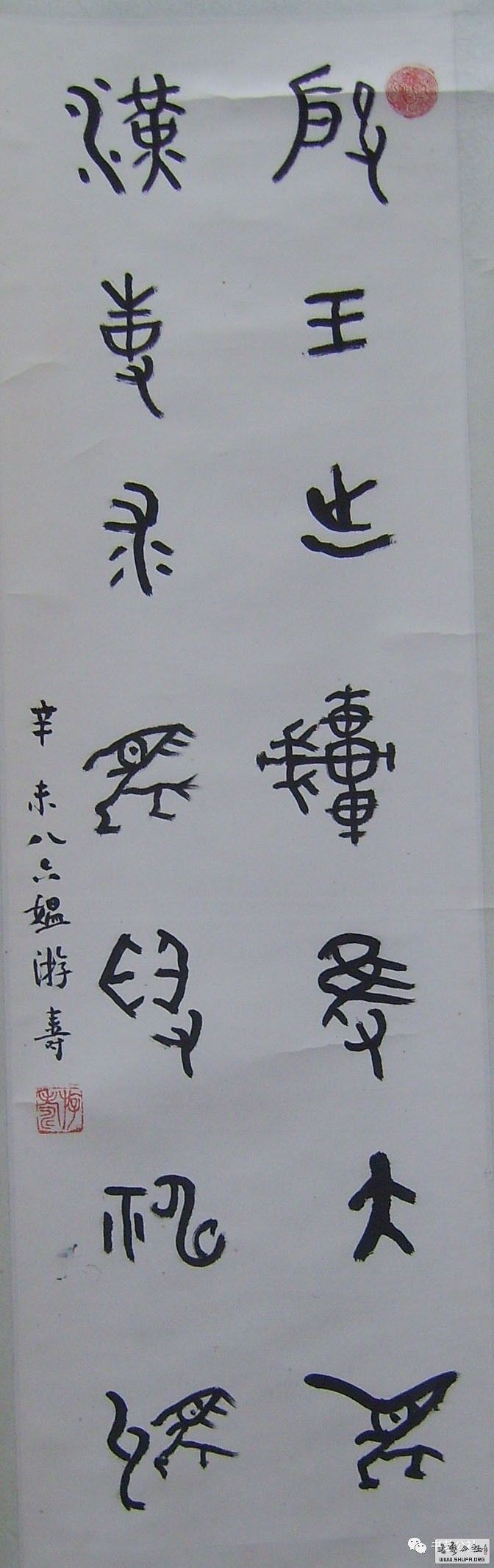

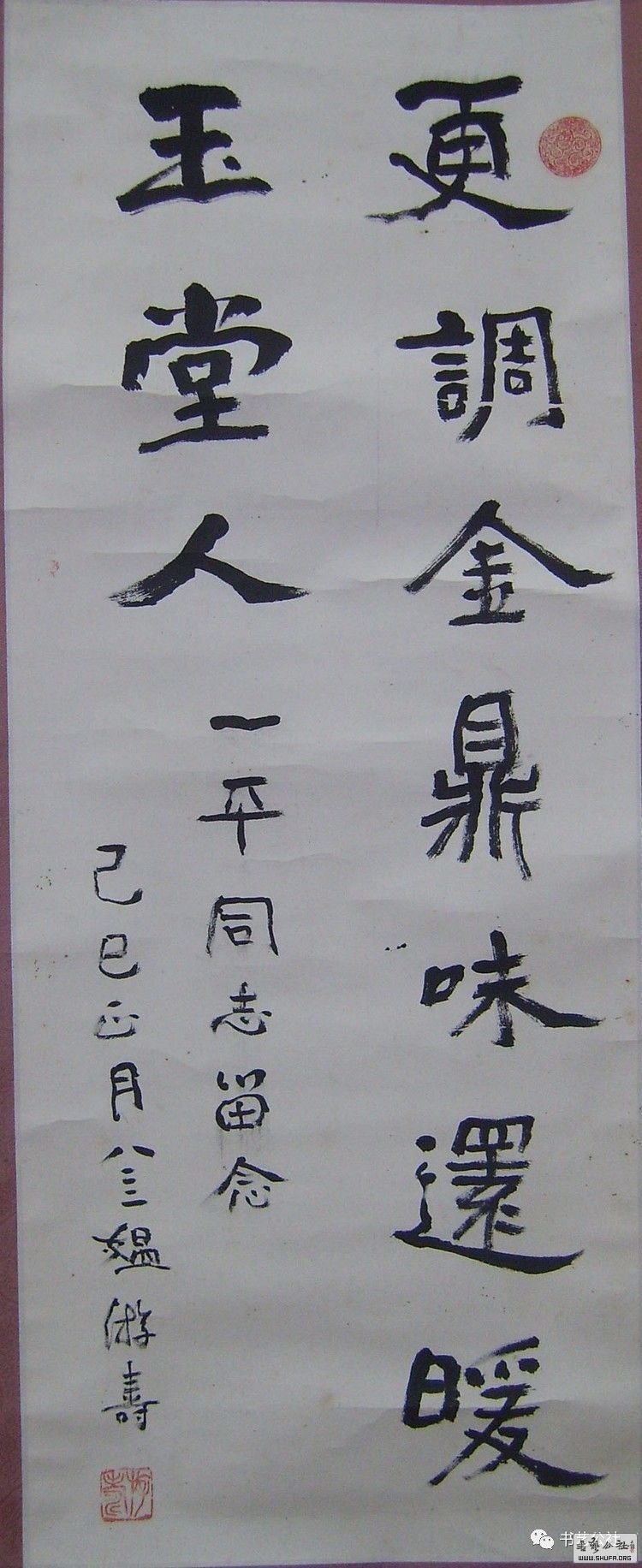

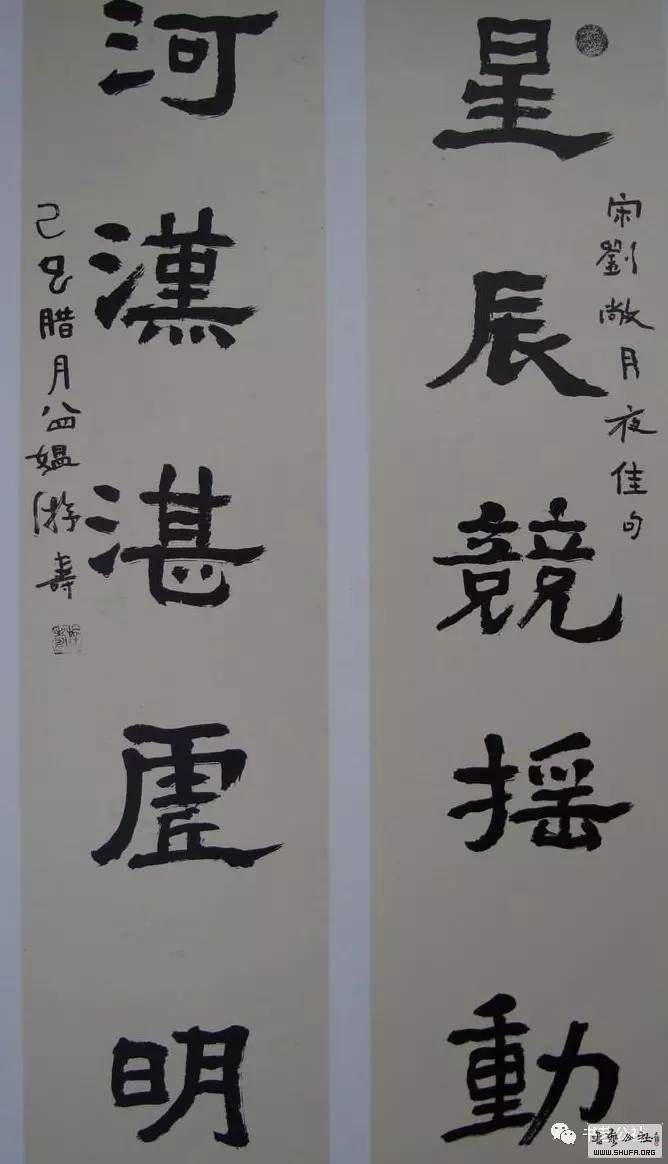

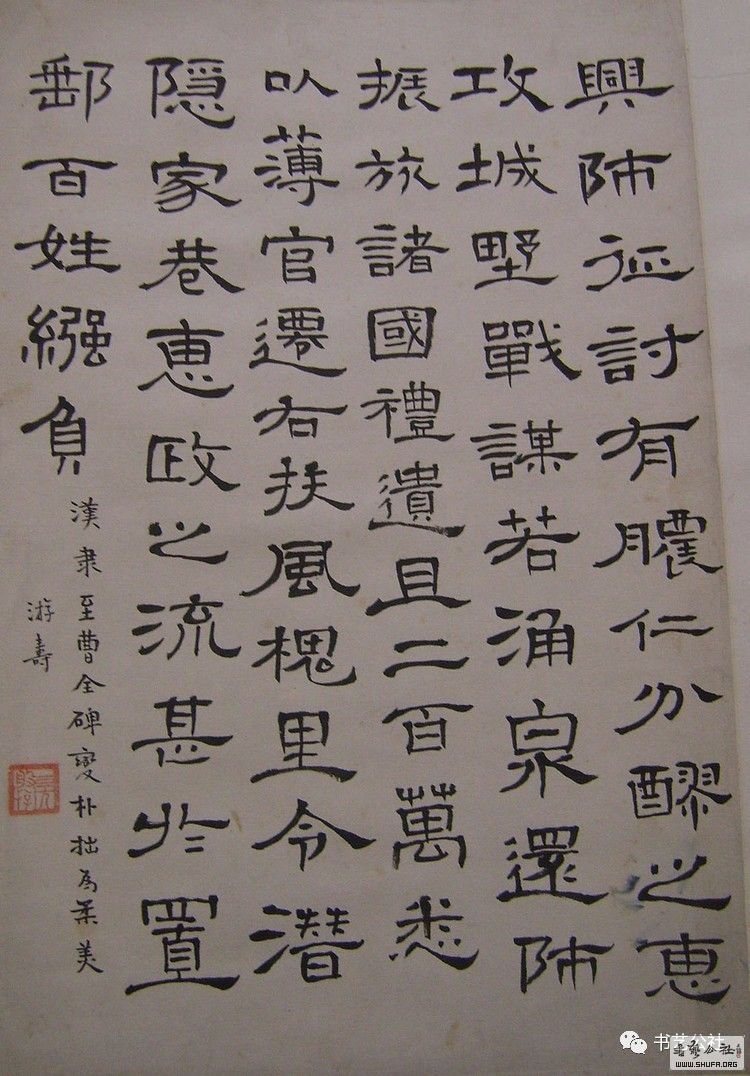

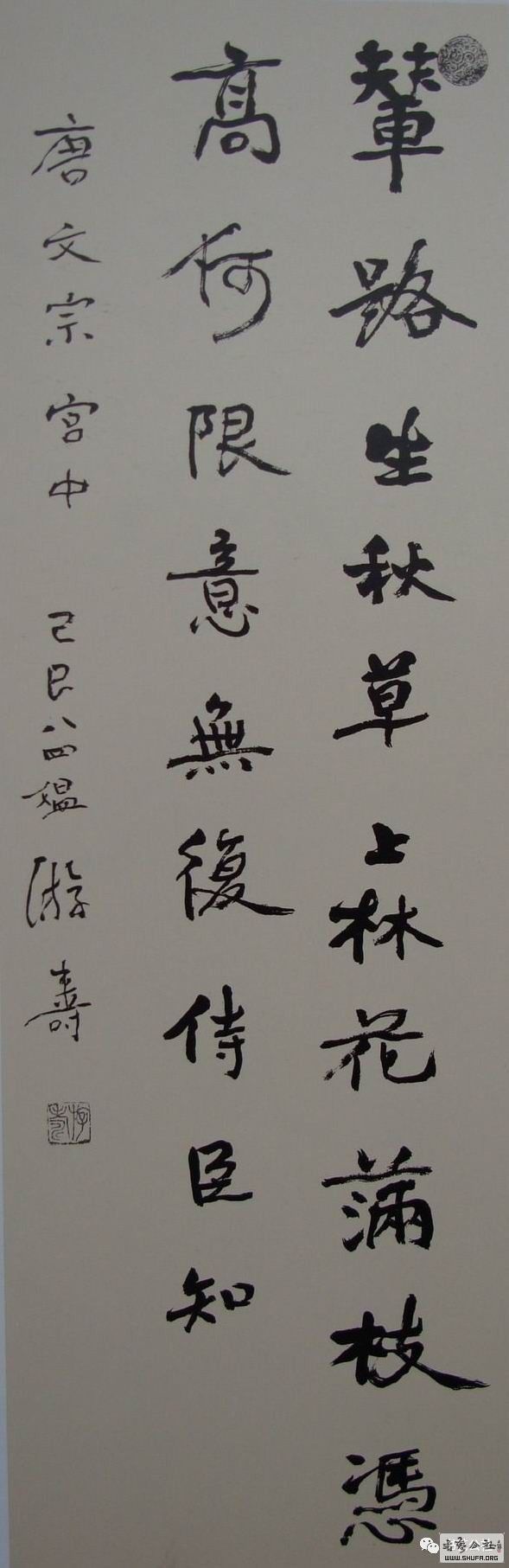

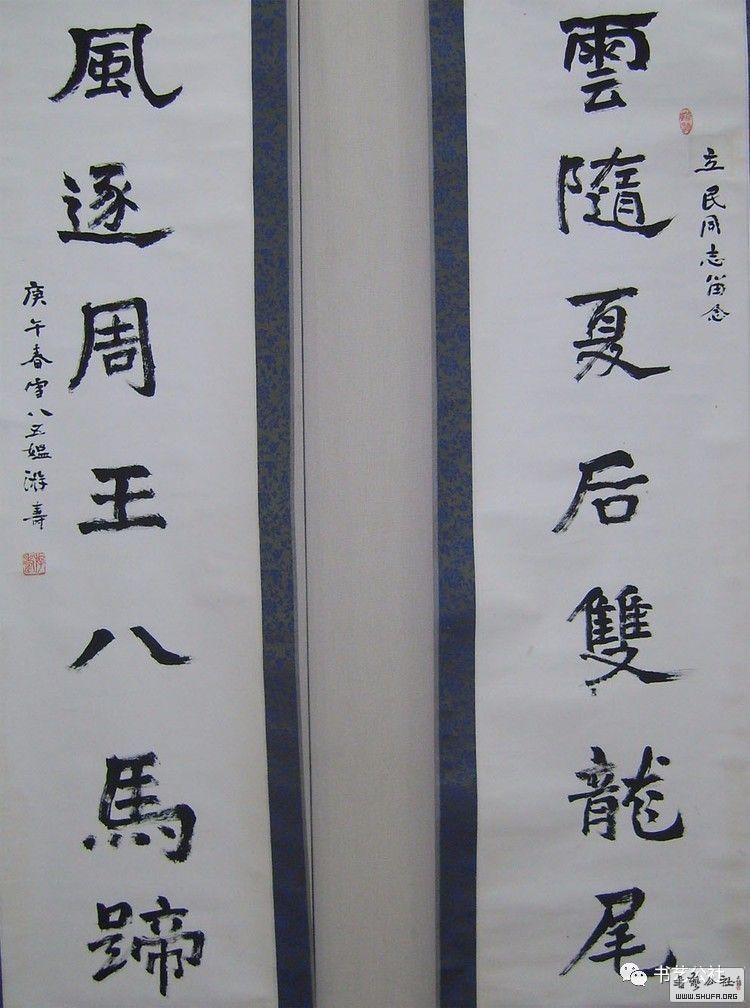

% v$ V7 d( f$ y6 M1 i游寿作为学者型女性书法家,在中国书法史上是比较少见的,她的书法有着特殊的历史地位和审美意义。封建时代的女性谈不上读书写字,即使到了现当代,女书家的数量在同领域内仍是『万绿丛中一点红』,游寿的书法格调之高雅,尤为难能可贵。游寿的书法继承其师胡小石的金石书风,线条遒劲有力,呈现出雄强刚健的风格,书法界侧重于游寿书法的男性气质的讨论,容易忽略其女性书写的特点。个体的文化习得是随着社会性别角色一起成长的,女性独有的心理特质和生理机能都可以对其文化习得施加影响,并在艺术创作中刻下性别符号~~

& W/ v$ v+ X2 j2 a, {8 s' }+ i8 p& h, M2 H# }3 F2 g

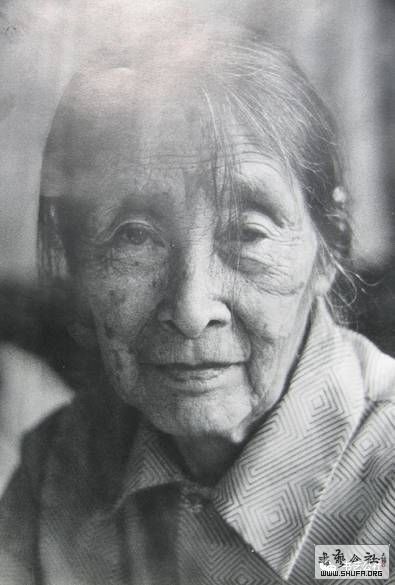

///游寿(1906—1994)

///游寿(1906—1994)

9 J3 ?3 E$ T A9 r# m0 T! W6 g6 b+ p9 `

在她朴茂雄浑、刚健清奇的书作之后的是一位学人的风骨和坚守。外人直道她早已“点墨成金”,而她自己只淡淡一句:“我的字,不卖。”简单的一句话,看似无奇,实则正是当下学人稀缺的一种态度!

' ~3 b( y# Y4 @& \2 x1 e# d

0 n5 U3 D+ G- O" X( x3 I& `, |( b

///晚年的游寿) S1 a" d* ^6 C' i

///晚年的游寿) S1 a" d* ^6 C' i

& b: o0 q4 g; b; q- J% j

+ }1 t6 m7 U: ^/ Z8 b9 d' L* h' t$ G" W2 x' O" B

///1948年,胡小石60诞辰,游寿(三排左一)、宗白华、唐圭章、曾昭燏等与胡小石摄于玄武湖

///1948年,胡小石60诞辰,游寿(三排左一)、宗白华、唐圭章、曾昭燏等与胡小石摄于玄武湖

: U5 b6 X' R! Q5 v

( G+ b/ z3 U- P& @! V# i" ^ {/ q. H& n7 d7 F, g b

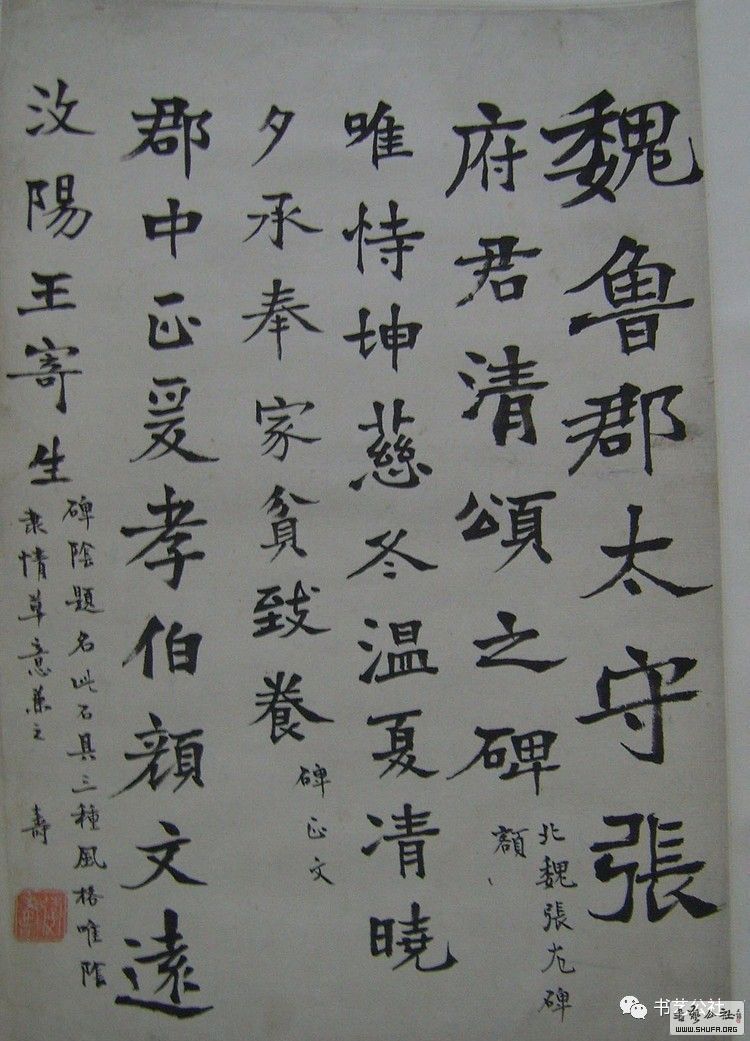

游寿是李瑞清、胡小石这一金石学派的重要继承人,是我国学者型书家的代表之一。于甲骨、金文十分用功且运用精熟,并深得汉隶、魏碑的神髓,其回腕执笔取法何绍基。擅大篆、隶书、魏碑,取法高古,章法布局多为有纵行而无横行,各行中字数不定,取自商周金文和摩崖造像。融金石涩笔与天真浪漫的布局为一体,大气磅礴,奇趣颇多。隶书、篆书为其所擅长的书体,其书作刚柔相济,拙朴苍健,生涩醇厚,具秦汉风骨。于创作的同时又长于研究,有书论《论汉碑》、《随感录》、《书苑镂锦》等存世。与江南的萧娴并称为“南萧北游”,都是著名的女书法家。 , P% e' Q$ g6 a( S' w: ^% O

0 u& P8 Z/ g9 R8 s$ y8 ~; F8 t

# I8 c. J! m5 Z% s" ]# j( w1 |7 r: \8 \, s+ O

随感录///游寿+ p0 M) K& V3 u; s/ s' J# w; o

/// 一* U2 ]- A3 d9 y

福建自古是海口,接触外来风气早。我幼年没有受封建束缚(父亲虽是举人、汉学家),未满六岁进小学,不穿耳,更不说裹脚。幼年是个顽童,不能正襟危坐写字,八岁时还从树上爬到屋脊眺望全城风景,当然不受小学老师欢迎。父亲却是五县文教领袖,因之虽是顽童,而相当得家庭感染。父亲会绘画,篆、隶、真、草、行五种书体均工,我玩耍困乏回家,便看父亲画画,写篆隶,自己却从不握笔作书,以儿时略能作短文,思虑速而能安排全文结构,因之老父取其长处,而责其短。9 g/ D# v$ G4 G" Z3 v6 f

到了中学,是福州省立女师。由于清末福州出了几位有名科第人物,他们都妙于真楷,而我所读的是师范,尤着重楷书。女生宿舍,清早研墨、背古文,然后写一张寸楷,吃早饭上课。(当然有的人梳辫子、粉饰衣服,我这顽童就不好此。)由于小楷写不好,受语文老师的“关怀”。(1980年回福州,同班老友告诉我,邓老师一直关怀我。他是邓拓同志的父亲,解放后到北京,活到九十多岁。他是有名举人,而极接受新文化。)于是第一次暑假回家,就从父亲学颜平原(颜真卿)正字,不到二年,就赶上,有时替下一班同学“捉刀”。: X6 B9 P4 g6 M; z1 G

6 r# m: B0 {5 u0 U$ O! `

P9 B8 q7 k+ t _$ a$ s& F

P9 B8 q7 k+ t _$ a$ s& F

# ]4 }' N& ?- G8 D到进入大学,由于我有一点古文字家学基础,对新出青铜时代文献感兴趣,多选修金文、甲骨、音韵课,也随时观胡小石师的用笔。这是我的学书过程。由于从幼不好好写字,我的字是生涩的,不是娴熟的,但我从来未沾染流俗劣帖,而且执笔是正法,五指全用力,掌虚而直、腕平,大字悬肘,可以说得是书法正宗。- G, H* b4 i7 |, n$ p0 ^

一切学习,都当从正确入手,求“取法上乘”。我曾学颜书,后来学大篆(写钟鼎文字)、汉隶,着重学《韩勑》(礼器)、参《仓颉庙》和《流沙坠简》,行书曾写黄山谷,后来感到草野,又学锺繇诸表,虽非原来之迹,但汉人韵味,非唐、宋人之工巧可比。楷书(真书、今隶异名,实为一),对《张猛龙》、《张黑女(张玄)》下一点功,由于流俗都写颜,我决心学北魏,以变颜的熟。

" [, u( F' D- V; W! ~ a( e* H9 ~+ g" h7 Z/ t4 }1 _" R

% `4 x5 \8 `9 [6 N& _# G. j0 e3 C, z, D7 E: a

另外,我曾钩摹了《甲骨文前编》,大约在大学三年级。当时《前编》一部是三百元银元,一般学生买不起,只好去钩,是小石老师借给的,用蝉翼笺。日本军阀入侵时,在南京被盗去。又曾在两个收藏丰富的图书馆,参与整理过旧存碑帖,但都只烟云过眼。/ {7 J. M8 q6 m% q% N$ o

从我自己写字体会,可恨幼年未肯立下基础,在十七岁时稍懂,由于中学语文老师启发。颇自喜,告诉父亲,父亲说:“你幼少时肯听语,岂止如此!”但一年之后父亲去世了!因之进大学后才努力,补过去错误。; [* c. [. }! |! t

6 ^3 r9 X& H. V! r

2 ]+ h4 n) u8 o0 \7 U \# e

2 ]+ h4 n) u8 o0 \7 U \# e

4 E2 D3 K8 |- D4 c

以此,我近年在教写字时,从五六岁小孩教他,他很快就把笔握好,教他看上乘书法,他们即领会上乘字。由于儿童朴素纯正,写字会上正轨。如果已受非真正学习,那他要改去旧陋习较为困难,而且先入为主,眼中无高景,就流为“买卖字”,比馆阁也望尘莫及了!写字不止是手写,有人以指画,或有双手同时写,这是别才,非众人能事。但有一点当注意的,即是有艺术、学问修养,这就是“买卖字”、“书卷气”的分野。前人说:“退笔成冢,何如读书万卷。”这就说明写字是从学习的背后衬出来的。即是一个工农,他也有自己专业、朴拙的力量捧出书法。不是道士挥笔画符咒,草草了了,摇首晃脑自鸣得意。还有一种通病,我自己也有过,正书写不好,于是乱写草隶,左右踢跤,故作态吓人,或是未学正书,而炫耀于“笔飞墨舞”,乱作狂草。这都是学书当知的戒律。

* z' P0 M$ P( r+ M# I0 z7 C我不是写字的人,大部分时考研文字,字书是要自己疏放虚浮性格去写字,另外中年微有肺病和神经衰弱,医生嘱我养鱼、看花,但家贫自食其力,便去静心写字,果有效果,此足以和同志们一提。 U& r$ F# Y$ I# }1 U

" E0 R1 ^( F& V+ d: c% @! Q. r

: i" V' y% V2 @! ~: a6 D+ z5 w9 b& ^) D& c; M3 m7 j9 N, Y

/// 二

P( l) G# _, S: }“书”,也就是“写字”。写字一定要给对方即大众以美的感观,所以“字”历来就讲究法度。我以为“法”是在熟练中不断形成、提高的。前人对你口传心授,自己亲自去实践,在实践中熟练,在熟练中提高。如果只有口头传授而不去实践、领会,也无从提高,所以说“书法是实践中提高”的。

( m; o( P- \* k% k) t* @4 l文字是人民大众的交际工具。作为交际工具,只要写出来能让人看懂就可以了。书法作为艺术,体现文化情韵,这就要讲究艺术的修养。杜甫有诗云:“读书破万卷,下笔如有神”,对于书法,亦是此理。多看历代各书家的笔迹、拓本,广见钟鼎、碑帖,增长自己的内在力量。前人曾说“笔颓万支,何如读书万卷”。& d- P; O& [ `

这说明“写字”不只是写字,而且要加强文化学习。经常看到一些学者或政治家,他们并不常写字,偶然下笔,却风神不凡,使人折服。亦有一些“司墨”者,写一辈子字,写得也端端正正,却似“死在纸上”。旧社会账房先生,成天写字,可是没有见出过几个书法家。他们这种字,人们管它叫“买卖字”。9 V' k- U( l' [0 F/ \4 V2 w* ?$ ]. y

9 p8 T& |! ^9 ~1 V1 c/ l; U

, v: @! G6 T9 l0 u! n

, v: @! G6 T9 l0 u! n

6 v' j' M4 _/ v1 @

书法既然有法,就必然要有师传。可是高明的书法老师,从来不教学生学自己的字。因为在中国几千年的历史中,可资师法的书法名家多得很,为什么非要把学生迫促在自己的小藩篱下?0 Z C2 K' ~9 S+ ^

学书人要手、眼并重。一辈子没见过名家的手迹和好的碑版,所见到的只是一些“买卖字”,还要自诩是“能写之手”,是很可怜的。要成为书坛高手必须从童年就教他执笔,还要给他看一些上乘的法书(名家的手迹印本和碑刻),使他具有较高的韵致和眼力。: I$ p- y( I; {- E* } F$ p

- S3 g- Q$ T8 L9 \ T. O

# q: w7 G7 q, `6 U" K+ A4 q7 t' N; E( \. h5 {0 e0 M. y' y

我们要发展书法事业,当然要从童年抓起。童年能书,是难能可贵的,但不能动辄就称为“家”。少儿学书采用什么范本最好?应注意一些什么问题?这些问题《书苑》是否可以组织讨论?+ q6 w# S9 X$ F

我们生长在建设高度文明的时代,领导上积极培育书法人材,出版了许多前人的好的书范,可是由于缺乏真正内行的指导,同时也印行了一些旧时流行的“铁钉头”一类的“书范”。对这种东西许多人都说不好,可是却大量流行。最叫人痛心的是,印了一些普及本,买回一看,却是某某临书。由于是描涂上纸的,原来的劲健、韵致都失掉了。

' r/ ~0 M6 ?/ \, k6 o- T, x* e' K- P6 @8 n+ H' R

3 _2 w9 @. p# \% A& W x6 H

8 F- ?0 @' w8 Z# r. K“书”与“画”,是两个不同的名词。过去常常合在一起称谓“书画”,那是因为一来书画同源,二来过去能画者,必定能书。古时候都是先读书写字,如发现有绘画之才,后来才学画。

3 u7 B" [5 q7 z; V |近代有些人只画画,不写字,大概他们以为书法已送进博物馆,不必去学了。“书”与“画”都用指尖执笔、运笔,但“书”的用指要五指并用(有人反对这一点,大概未有练字的实践),用三指握管,无名指、小指紧跟中指后面。这是写字执笔的基本知识。我曾看到过一本画册,画中的王羲之在教子执笔作书,王羲之竟三个指头握在笔杆上端,让两指翘起。还见到一次画展,有一幅画,画面上的怀素作书,大、中二指握管,三个指头如莲花瓣翘起。

( ^0 i2 y8 s' e$ c0 i; t" K

9 C3 a+ a! V% _5 X: h" j9 b

4 Y& Z6 B; P5 R; x9 G+ |* v" m- B

4 Y& Z6 B; P5 R; x9 G+ |* v" m- B

0 |5 ]5 M! T( }0 d! N

初看我以为画的是道士点圣水,细看方知是怀素作书。我们也未见怀素作书,不过,从我个人习书的实践中认识到,这不是写字的姿势。7 J/ N2 ]9 @; s( I2 D

作这幅画的人还是一名名画家,倘将这样的执笔方法扩大开去,是要使下一代受到不良影响的。; @5 ]1 a: i! w$ J& W8 _' k7 H

7 V3 O7 k6 x0 Q7 u

% K4 m* q/ I* Q5 c. e# N

0 w j1 Y, Z2 R+ k/ J

: Y0 r% L, H% }% h* \9 N/// 三

5 W w3 q a6 j写字本是社会交际工具,同时又是艺术,它是受社会制约,而又有个性。什么是社会制约?如三代即青铜时代各种书法,为记述帝王贵族事件,无论颂功、盟会书事,列国与王朝往来,几乎一千年以上。列国书法即使多种变化,都是庄严持重。两汉隶书,是徒隶工匠记号,从庄严中解放出来,它是放达疏纵,是人民大众共同习用的,体现出人们朴拙豪迈的风格。到东汉末年,儒生的书法,变了典雅流美,以钟繇为代表,介在真、行之间,而有隶的气骨。在隶书的末代,钟书最富有韵味。后来南北政治分裂,北朝多袭隶风,而持犷悍,南朝承钟书之余韵,王导、羲献父子推扬其致,极流畅之趣。隋统一政权,集南北佳书,而着重妙楷。唐初习其流风,奏章重真楷,并以科第饵人,因之楷隶之豪迈,一变为馆阁之规矩。

+ I) D3 G+ u9 |: J1 c下及清代将千余年。所以谓书法是受社会制约的。

7 N8 ^+ b# I% p# b& p什么是个性呢?前人评:“锺书如鸿戏天衢,王书如虎卧凤阁。”王书出于锺繇,而各有个性,当然历代名家书法,都有个性。倘没有个性,就不成家了。3 D7 A! b% W( N

4 D% o& B, a* C- A

( t% w; m L' U7 H

/ H) G" R; n; N. d

/ H) G" R; n; N. d

近百年来时代特点,个性突出,帝王没有了,看文件的不问什么书法了,也不讨好权贵了,各从所好。二十世纪的新中国书风,正如唐人咏蔷薇花的诗句:“狂蔓及四邻。”是极端的个性表现,各自命是创造性的时代书法家。5 S& Q- A- R) o: r

我呢?是什么都不成的书写,幼年没有规矩的训练,我的学书过程是不足道,更不上法了。由于自己学习专业,便注意书法,经过多次改定。情性所好,初学颜书,后写汉隶,好看峥嵘之笔。有家学的底子,后来受师友熏陶,略有所悟。中年以后,涉世稍广。由于多病,学书一是养病,二是养性。摒去万虑,集中精神,悬臂运腕,全部精神凝聚于五个指端,紧握笔管。这就我写字的过程,没有什么鸿宝、秘诀等欺世宏论。& n7 J4 F) u% f: {+ n" K7 H# |9 ~0 U

由于我是治先秦文献,接触金石资料,又曾校理二处收藏相当多的金石拓本,多阅些名家书笔法。我的老师辈,胡小石、吴瞿庵、汪辟疆,我都精心看他们的写字,当然胡老师作书的磅礴之气给我启发最多。而在我进中学时,看老父亲写寿序,旧时经师醇笃景象,打下我的书学基础。因之在大学时,虽字写不好,一位老经师理学家(王伯沆,周法高岳父)谓我力学,自适名家。现在已是风烛残年,这许多往事,正自愧无成,却来相问,实在无以对。

~4 O @6 l8 V$ M( |0 K* u7 W! d2 }: ]# T& l7 L

7 e1 e" g7 m7 z6 Q( h

% }" Y( G: \* q& P

% }" Y( G: \* q& P

另外我说不是法的道理,如果以书法是艺术,凡是艺术必求“醇”。我幼年未下工学书,而学的碑帖较多,中年以后也未全部精力于写字,我的字始终是一个“生”,我希冀的“醇”,却未做到!虽然许多老友以贱书有“金石气”,非侪辈所及,这不过是专业所影响。

/ W+ d$ l5 R7 B8 S1 x3 Y对于学书,却有新的体会,写字必定从幼孩学起,因为他天资干净,没有受庸俗干扰,从他执笔开始,坐着端正,紧握五指,以三指为正,后两指支撑,给他们看端正好字范。到他们会执笔,给他们悬腕写寸楷,以隋妙楷,或初唐诸名家,上至钟、王,这样他们眼中有上乘书法的基础,以后篆、隶、行、草,随他们年齿学习前进,当然书法可观。即使作为交际工具,字也能写得端正流美,给人以快感,千万不能教十二三岁小孩写草书,而又乱吹捧什么“小书法家”。尤以当父母师长,把儿童作为四方招摇的“奇货”,实是有失体统。我是中材下愚之人,我体会是这样的。4 m" \/ r( x( ]7 O* ]. m1 q0 }

对于会写字的青年,按照前人的话说:“退笔成冢,何如读书万卷”,写字要有韵味。! m& q* _, Q2 S* W

朴拙有朴拙之韵、流美有流美之趣。到了俗而且熟,那就无医可疗。我不喜欢发表写字,可以说我不了解写字的窍门。有些人往往来问我窍门,使我不知如何回答,由于一些人,不去学,而到处找窍门,终于空空如也。1 v2 V9 s+ J/ G. K8 l9 c( G

! t% R! v* A' a' ~; I$ L

" u/ i i& C: Y/ X/ O( P# l. n, o" X) c* Y9 u4 N6 v% A [

, ~; H7 u2 w- ?% F& N, k

|

|