马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册

x

从二十多种颜真卿楷书碑志的按年龄排列、 到回忆沙孟海先生曾经不一概赞成 小孩入门必须先学颜、 再到我从颜公《刘中使帖》中真正理解“颜筋”之旨、 又到在鉴定收藏界对颜真卿(传) 《湖州帖》因少“筋”而遭鉴家质疑、 再到在美院教学取《祭侄稿》 为范本却有意舍本逐末、 去追究勾塗划改之迹并专注求“筋”的彻底表达 我以为, 书法名家名帖的审视、 甄别、鉴定,和学习临摹教学, 十分需要培养起书家一种"通感"的审美把握能力

" h% e+ }: T: Q) j) z$ U) h) A

5 x u9 G0 i" W% h. a! C( Y

. c3 f7 N9 O8 ` b) P

Z" }0 [$ o# t7 b& \& w- k

0 F7 o$ k! L" q2 i1 w o" E# n

4 v7 K L: \" @& l7 U" R! D

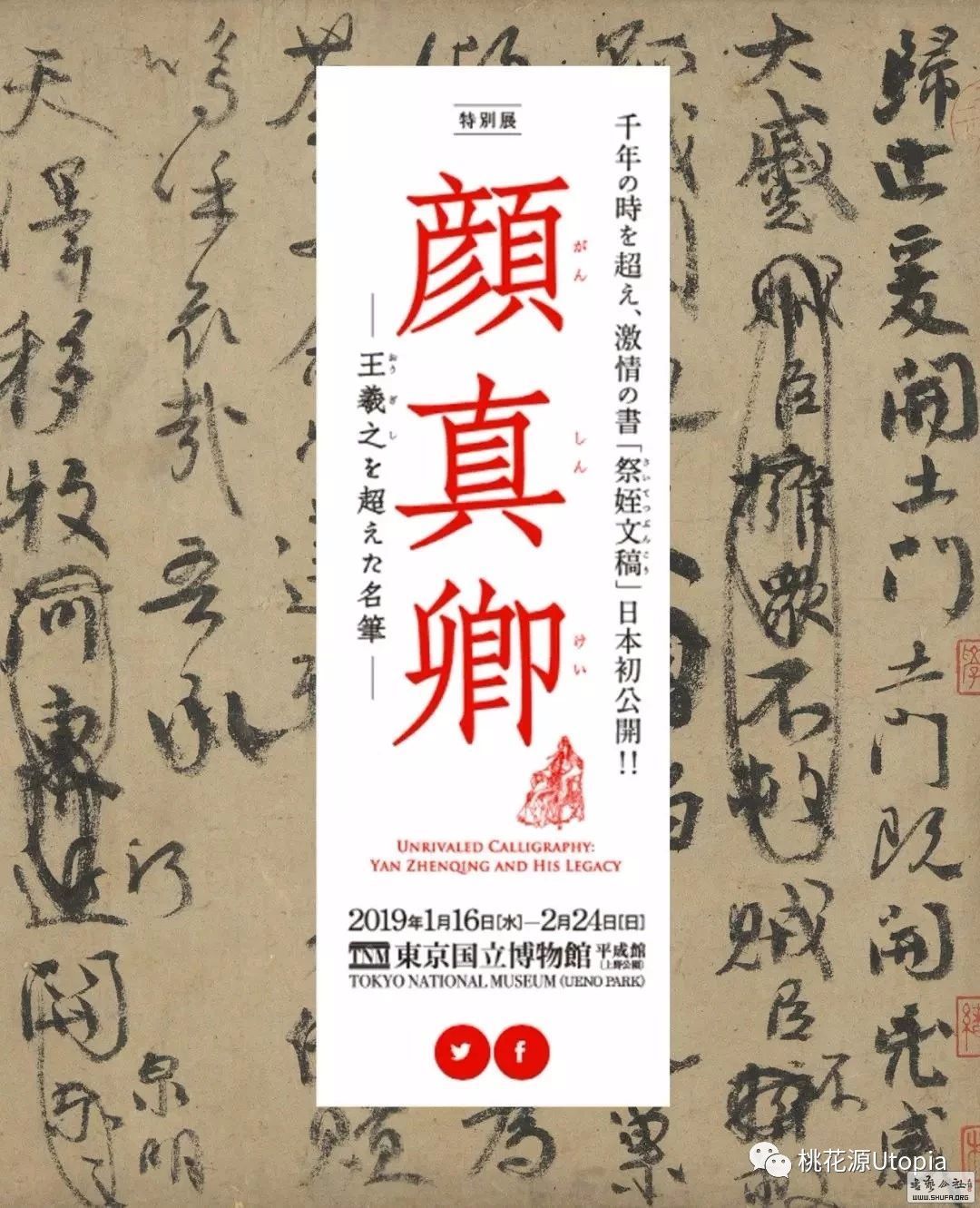

9 Z; W3 |5 ` Y4 \4 E三个多月以后的2019年1月16日一2月24日,日本东京国立博物馆将举办“颜真卿:超越王羲之的名笔”特展。预告消息一出,业内亢奋,书法圈和收藏鉴定圈人士奔走相告,以为必是近年来水平极高的“极品”展览。尤其是台北故宫博物院将同期向日本借展镇馆之宝颜真卿《祭侄稿》,是首次赴日亮相,更是令大家无不欢呼雀跃。 5 J' M! N+ w$ O

) s( q" J3 M, M- P' V5 s8 P( v

) p" D; M. Z% m( i a

) p" D; M. Z% m( i a

j' @3 \+ h9 Z6 V5 R* R

9 i& e% T( J/ W' W$ M) t( ?

9 i& e% T( J/ W' W$ M) t( ?

$ T+ W% y# v7 O5 @4 N4 }

+ J) z7 b; p& F1 z. ]. O+ G

+ J) z7 b; p& F1 z. ]. O+ G

; a6 v( x4 e) }/ f/ I/ M

% a q7 c9 K$ }2 J0 l% s( M+ V, P0 F& K0 q

+ K! I8 i# I; t7 S" I& y$ S

5 P0 \' Z% b" k

* h1 r. h- L( T- P2 j) {, K5 i- H' j9 }% N# U* [1 D" e3 |' [) R

7 ^# Y z0 D1 {8 E; ^) I x0 c+ n6 D; r1 M2 y- S

! }! d% r. I( E" j4 w p" R2 `' p' r8 s# Z

# x+ G' D- o" K/ T/ g! Y5 A

# x+ G' D- o" K/ T/ g! Y5 A

! p6 n* M9 X, s$ O! i9 N6 h

* @$ p ]; ]6 U0 c. o# }

) _$ Q6 O7 U' p( n+ B

. g8 g! l4 v& Q7 C

. g8 g! l4 v& Q7 C

6 G" _% i3 G n' g4 v" ]2 H

* |, [ K# v1 U

. e+ n1 u S w

0 w0 l" B2 k2 o. L. z) X8 `9 v" ^

0 w0 l" B2 k2 o. L. z) X8 `9 v" ^

$ g# c6 D/ c+ G D! v

& k+ r" Z& }' B: r$ x9 ^3 s3 z0 z5 d9 r/ U* M/ N. |

& R {. A5 l, z* {, [4 W* {4 g: w

: f! r3 Z4 y8 M, m) T# f8 v

% [& ?. ^' z; z D

% [& ?. ^' z; z D

! W4 U- [1 d3 s, w+ T

# |3 o& G5 o P1 O9 ^* N6 z e

# |3 o& G5 o P1 O9 ^* N6 z e

- ~7 G: l' q; |* }( a$ S( g7 w* U

r. K o$ q- e( g& k2 S% l; b6 `: [3 L- x6 I, z* h; @

+ X; R: E9 K3 M' Q7 E8 x) m _

, A( F. k) ]* h- `( W& p2 \

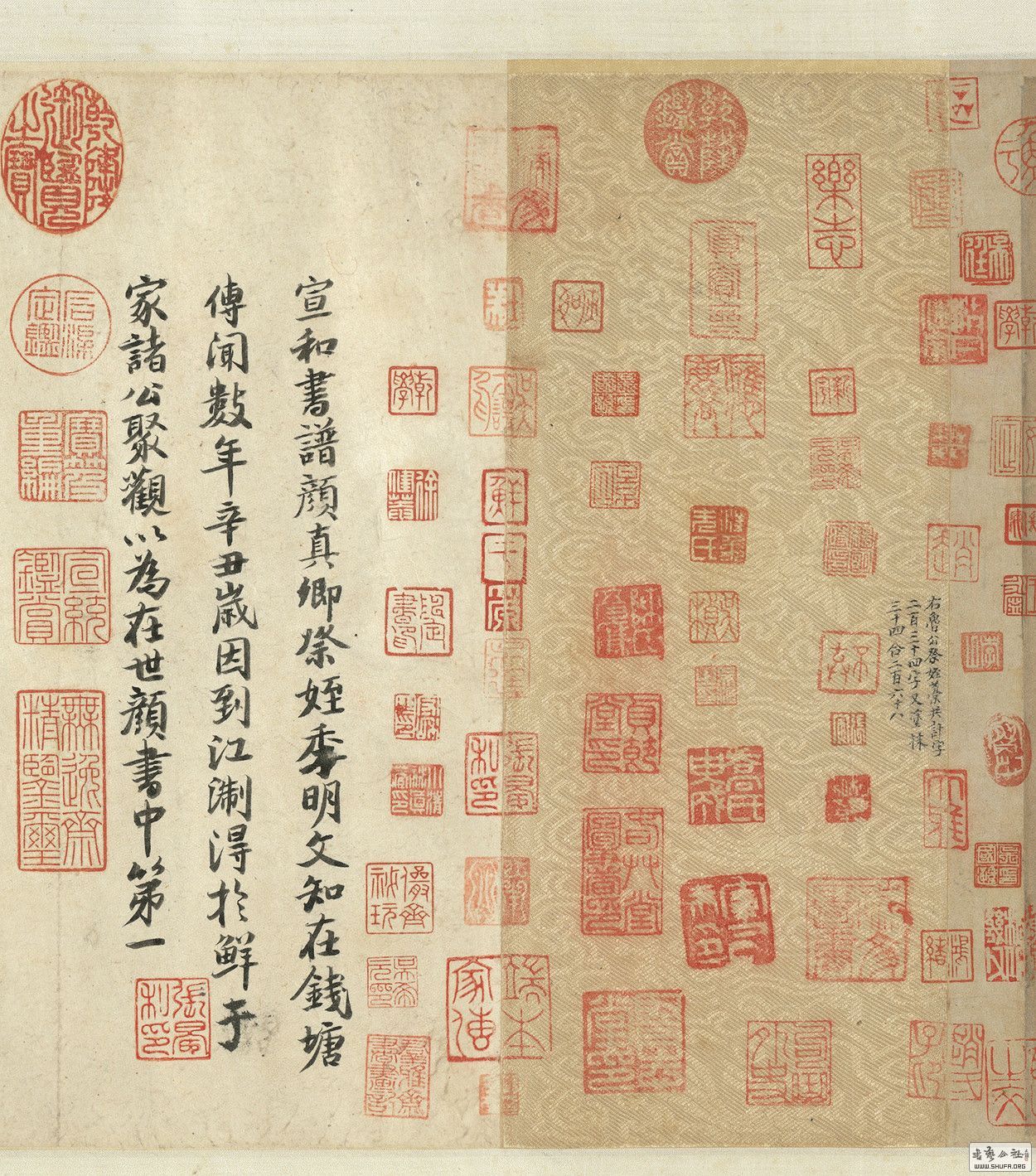

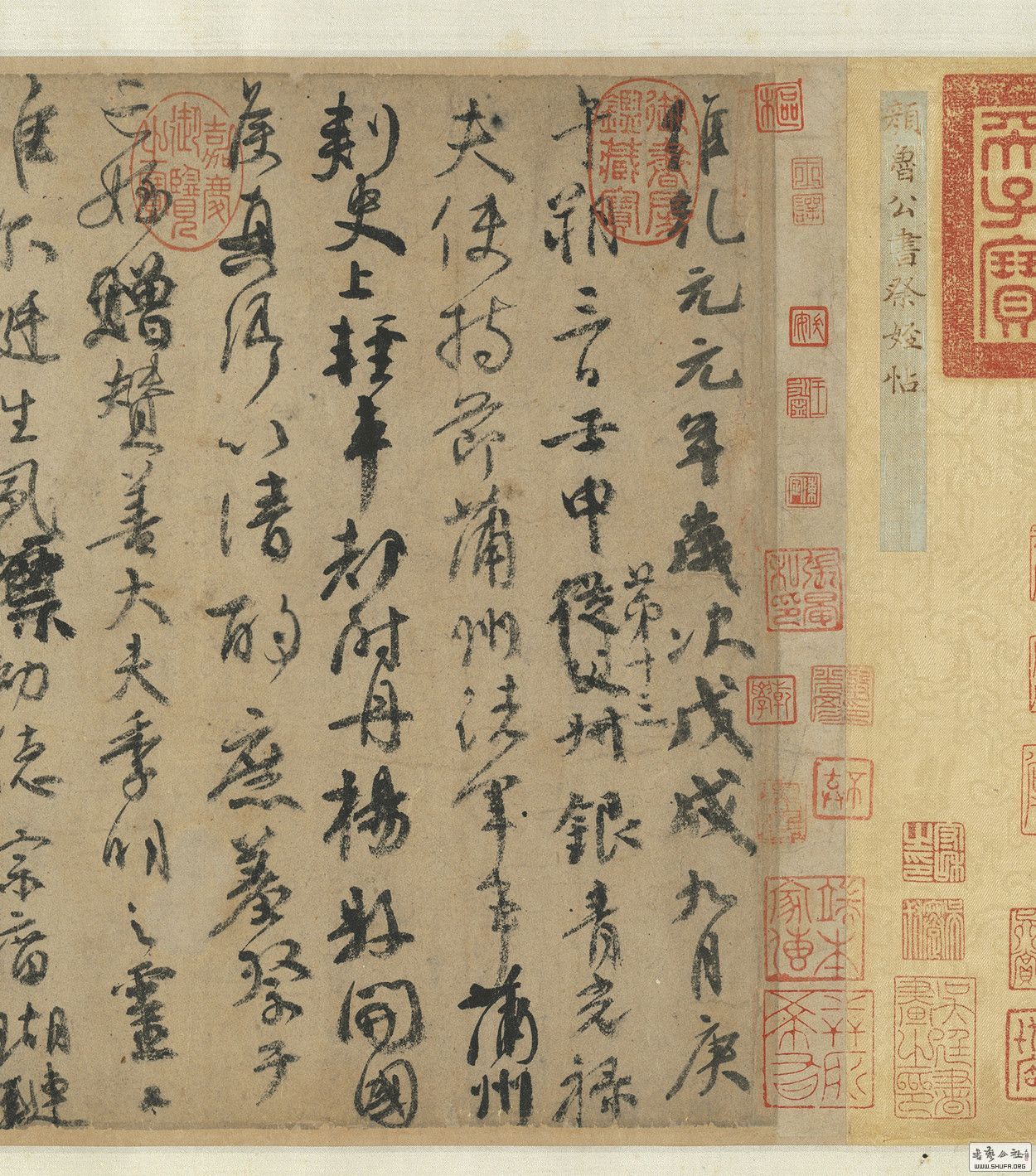

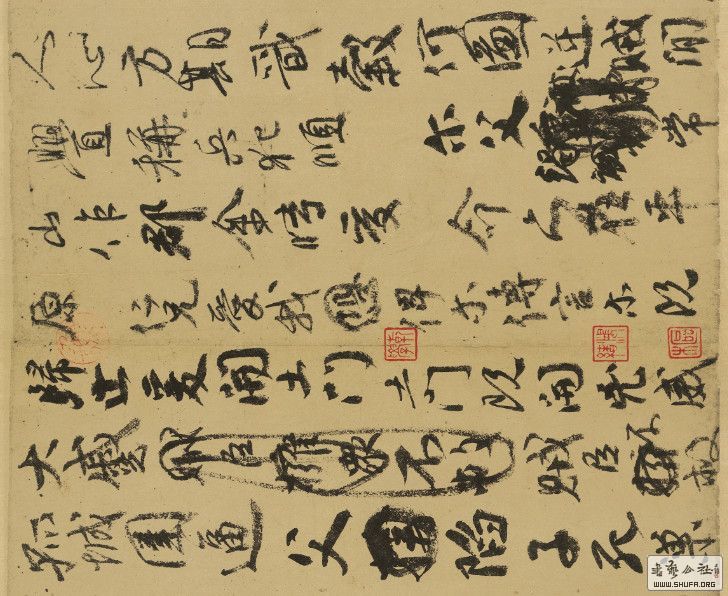

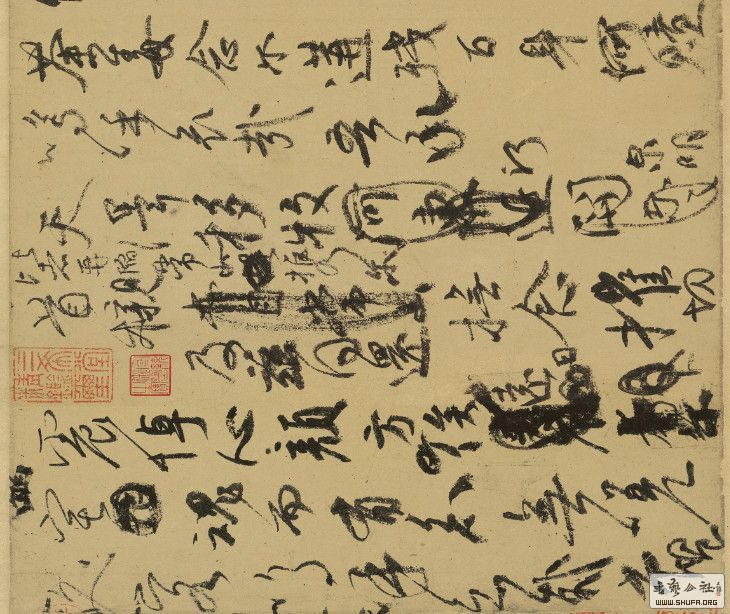

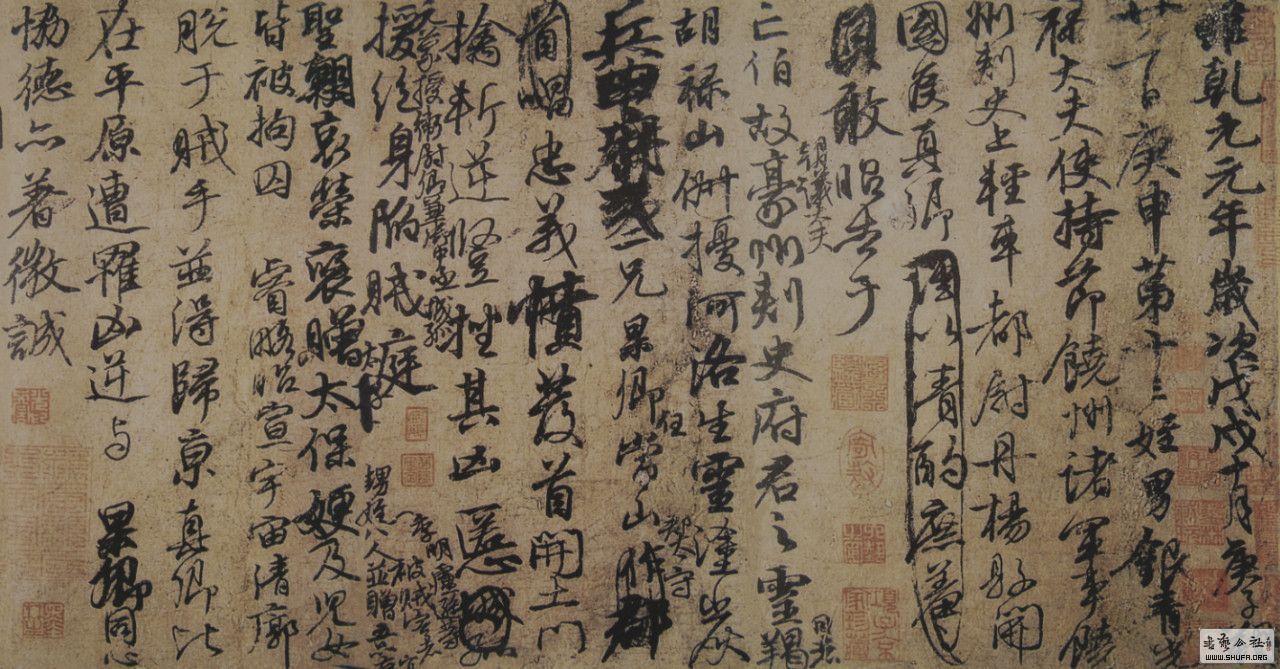

2 F4 F6 Q9 x% z1 C1 t, ~← 左 右 滑 动 观 赏 → 唐 颜真卿 祭姪文稿 台北故宫博物院藏

5 H/ T' b# C$ j* e. K) b, f- J/ d

4 ~. G# ~# \+ y$ \& Q& J: r& ^, `/ ]# x% Z

7 \" _ E$ H2 x, T

" ^- x0 b; f2 P

& L% J) Y; x$ \/ i, S$ g

& L% J) Y; x$ \/ i, S$ g

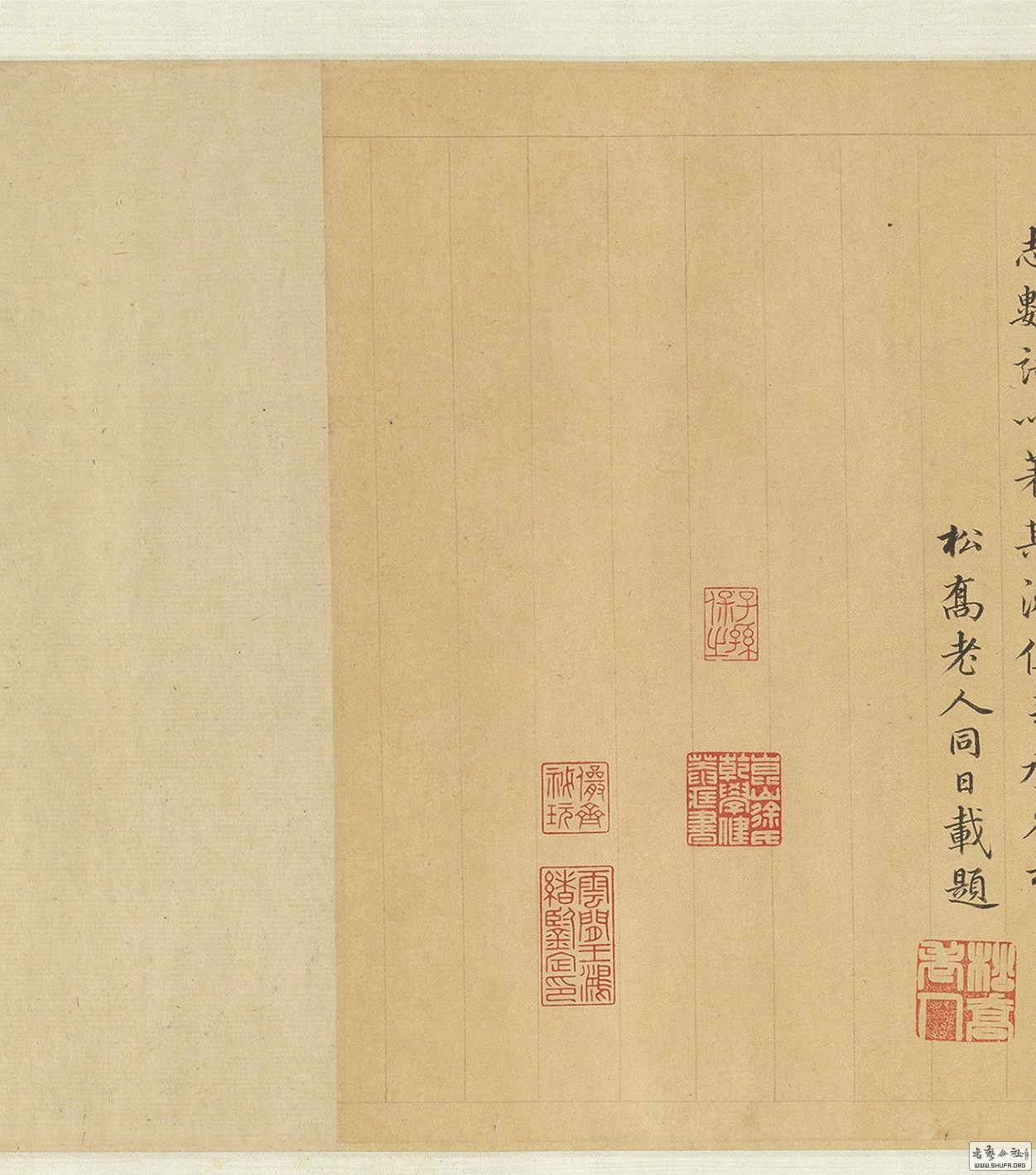

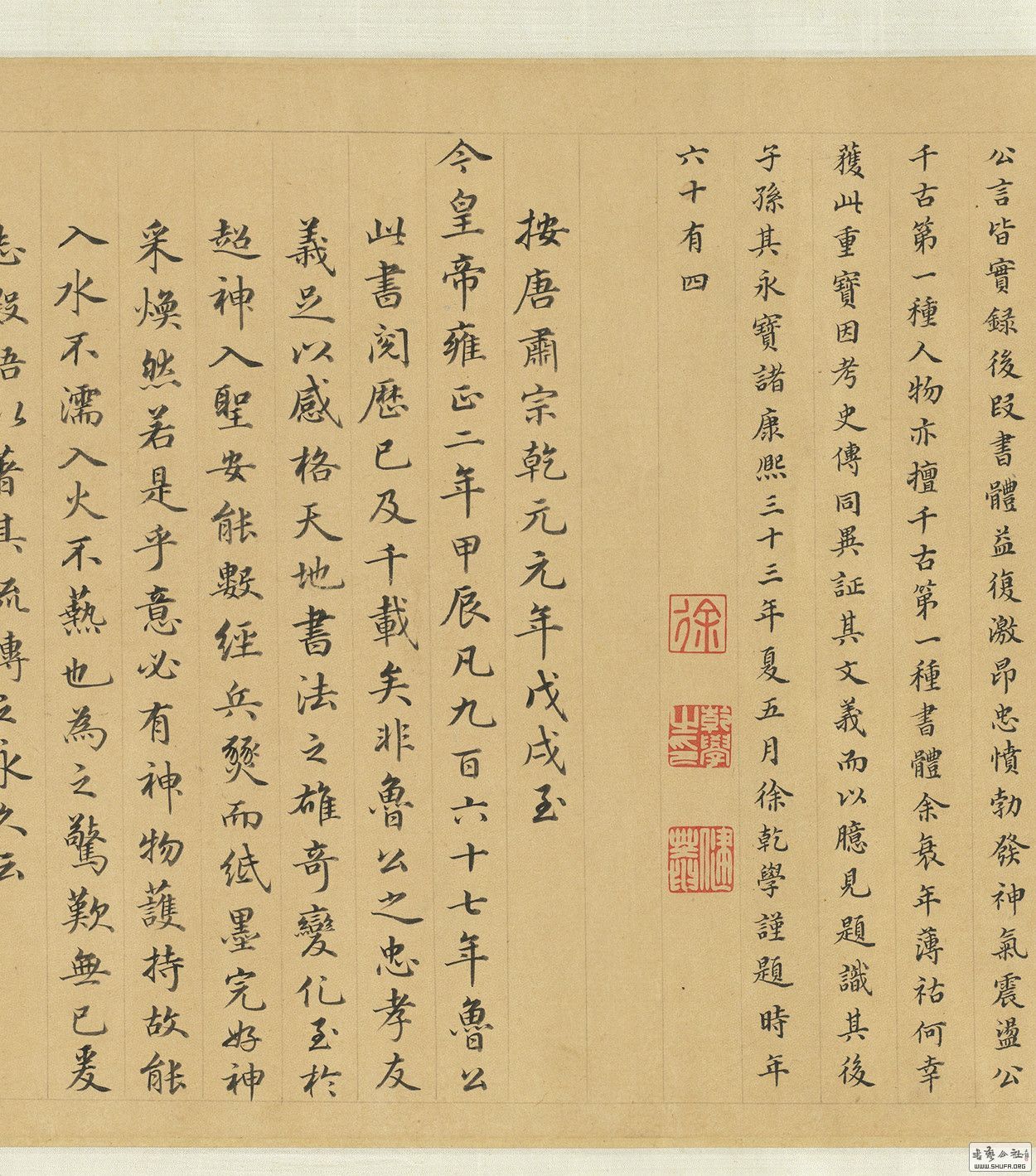

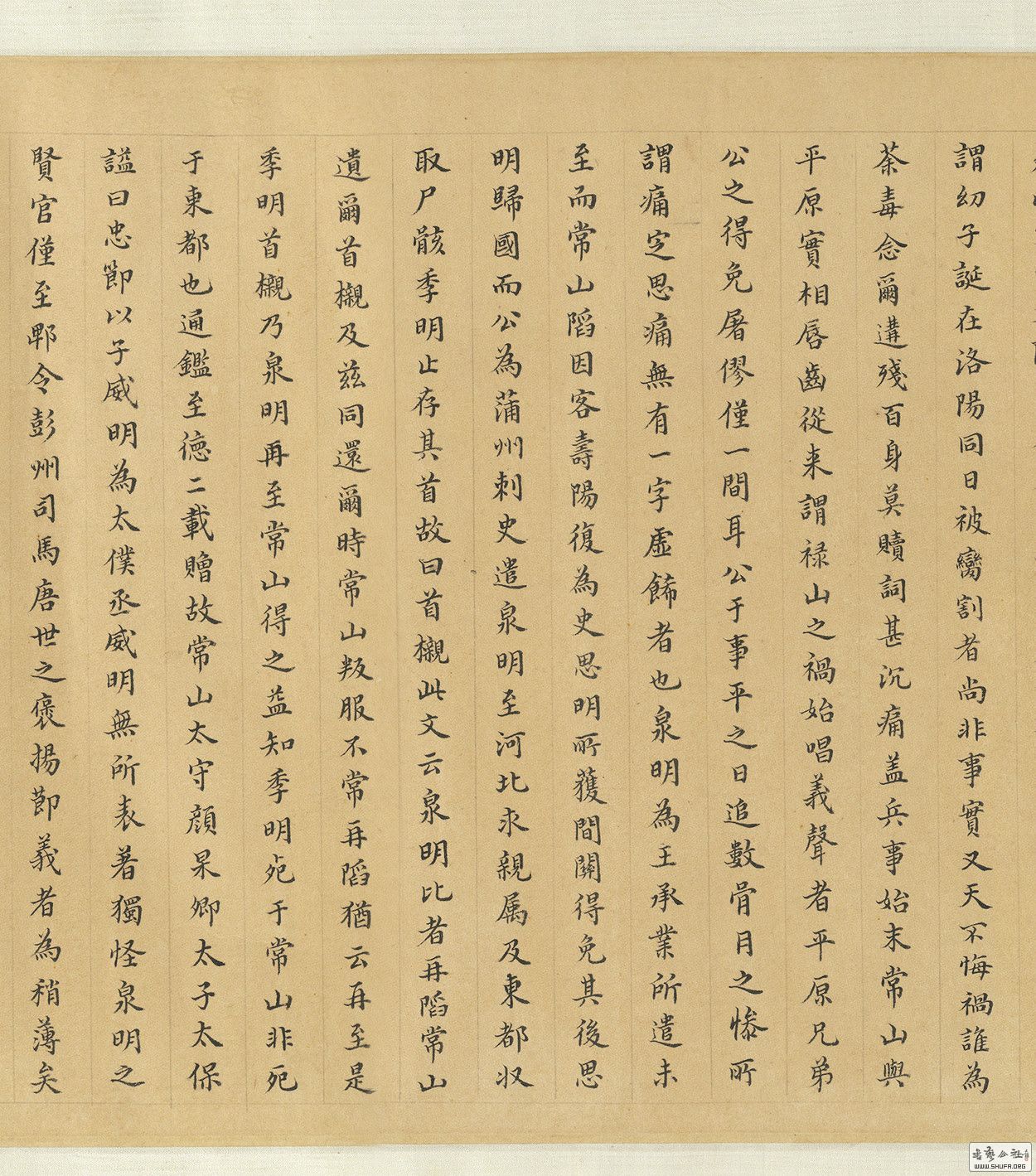

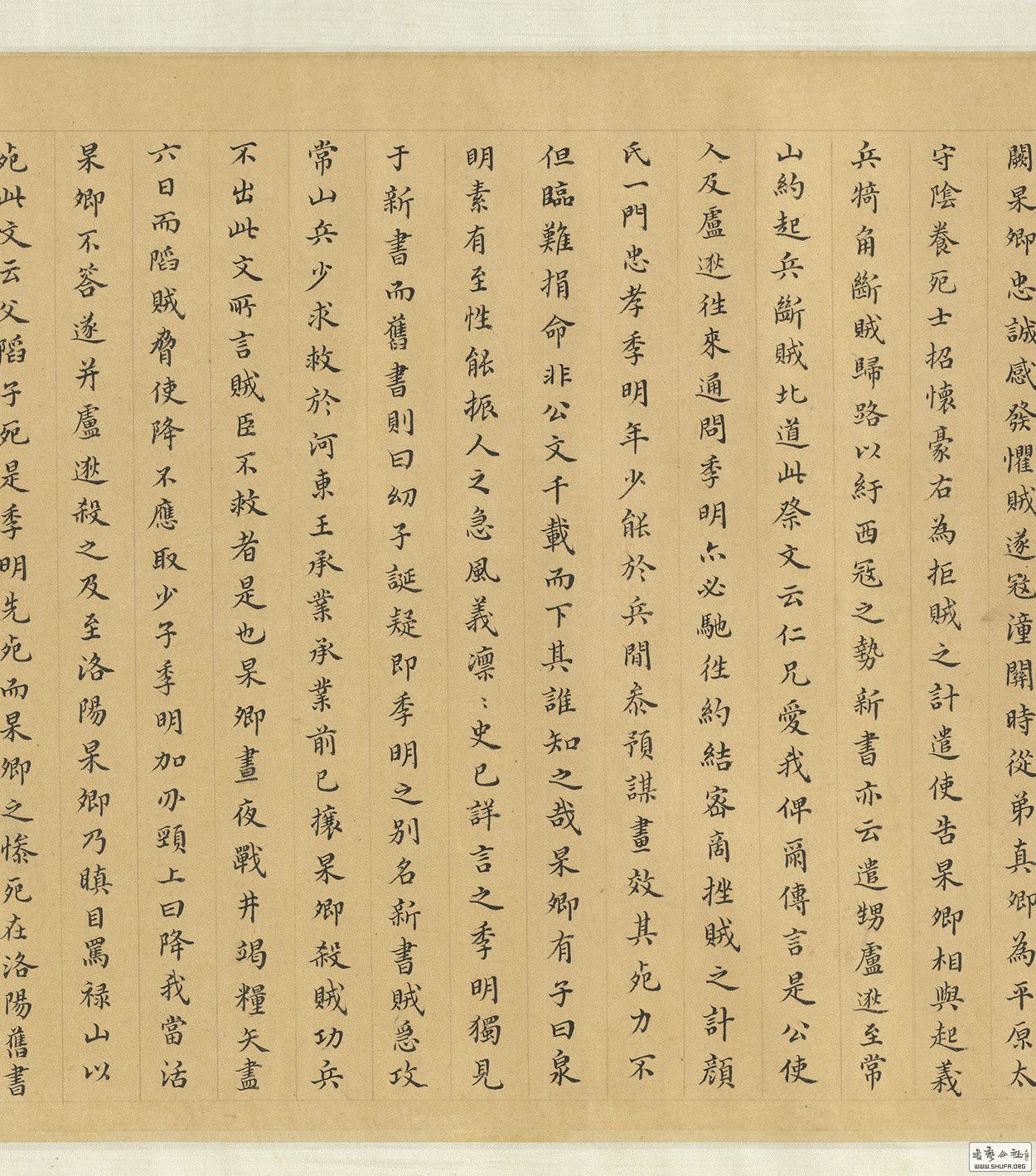

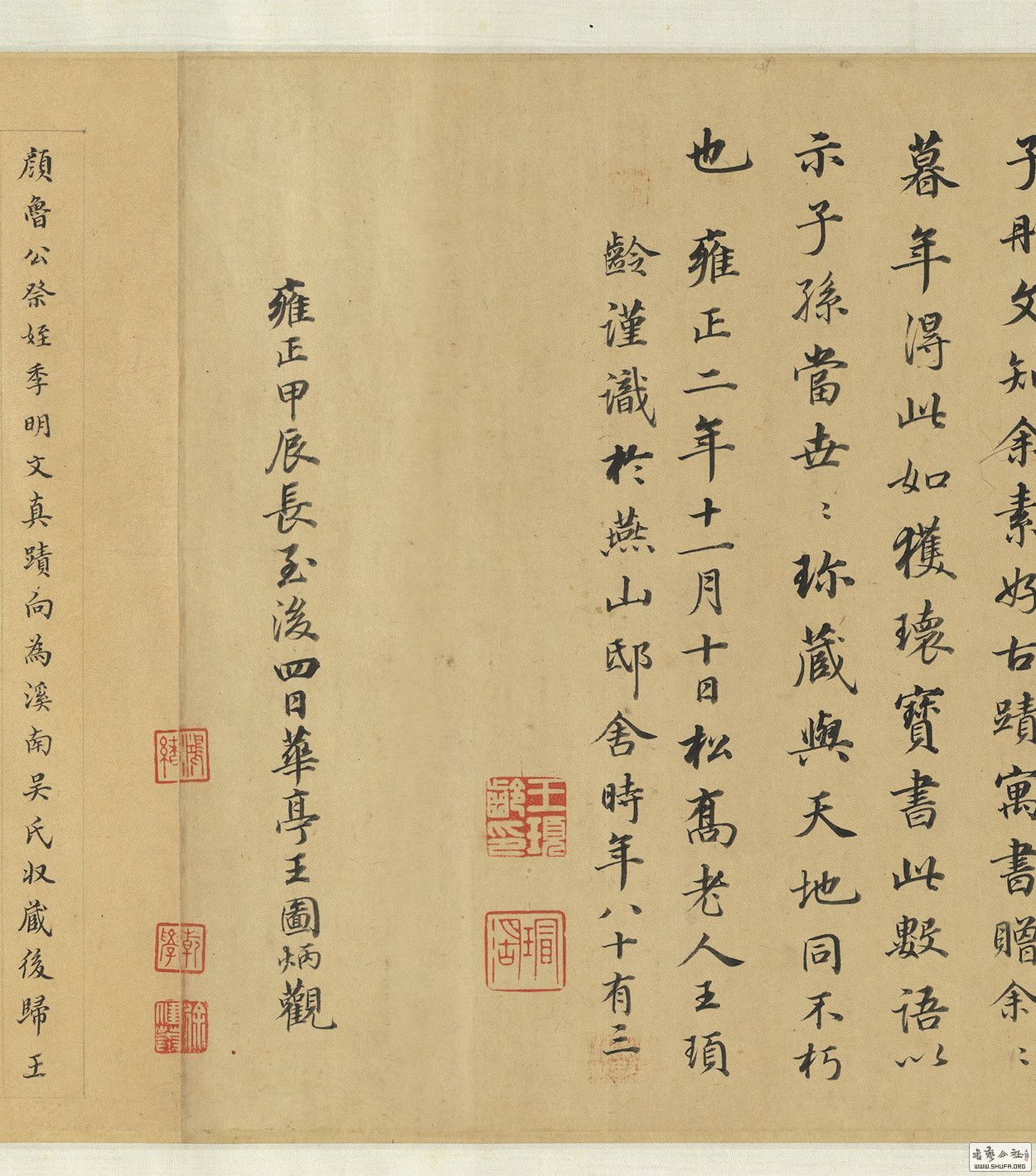

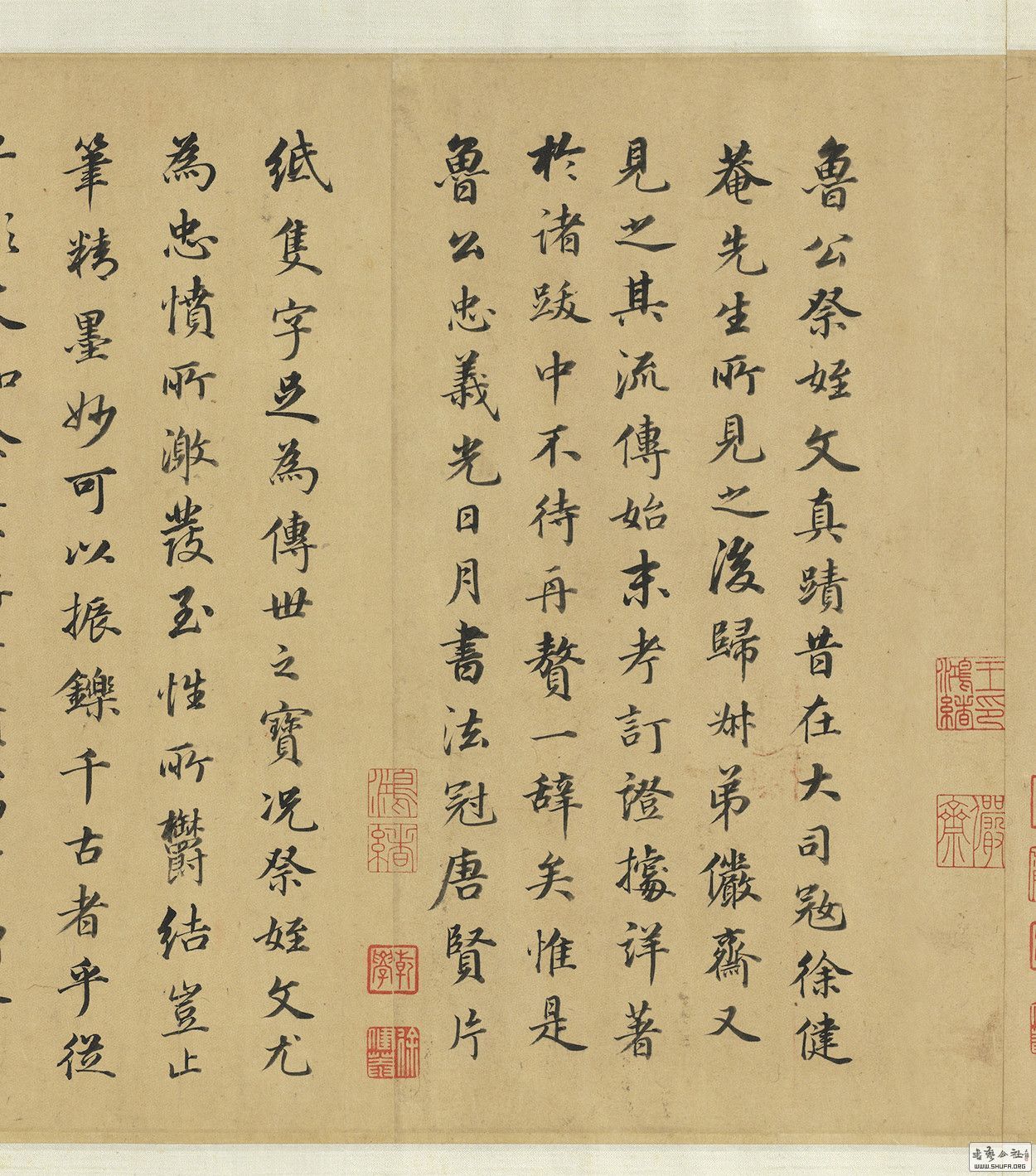

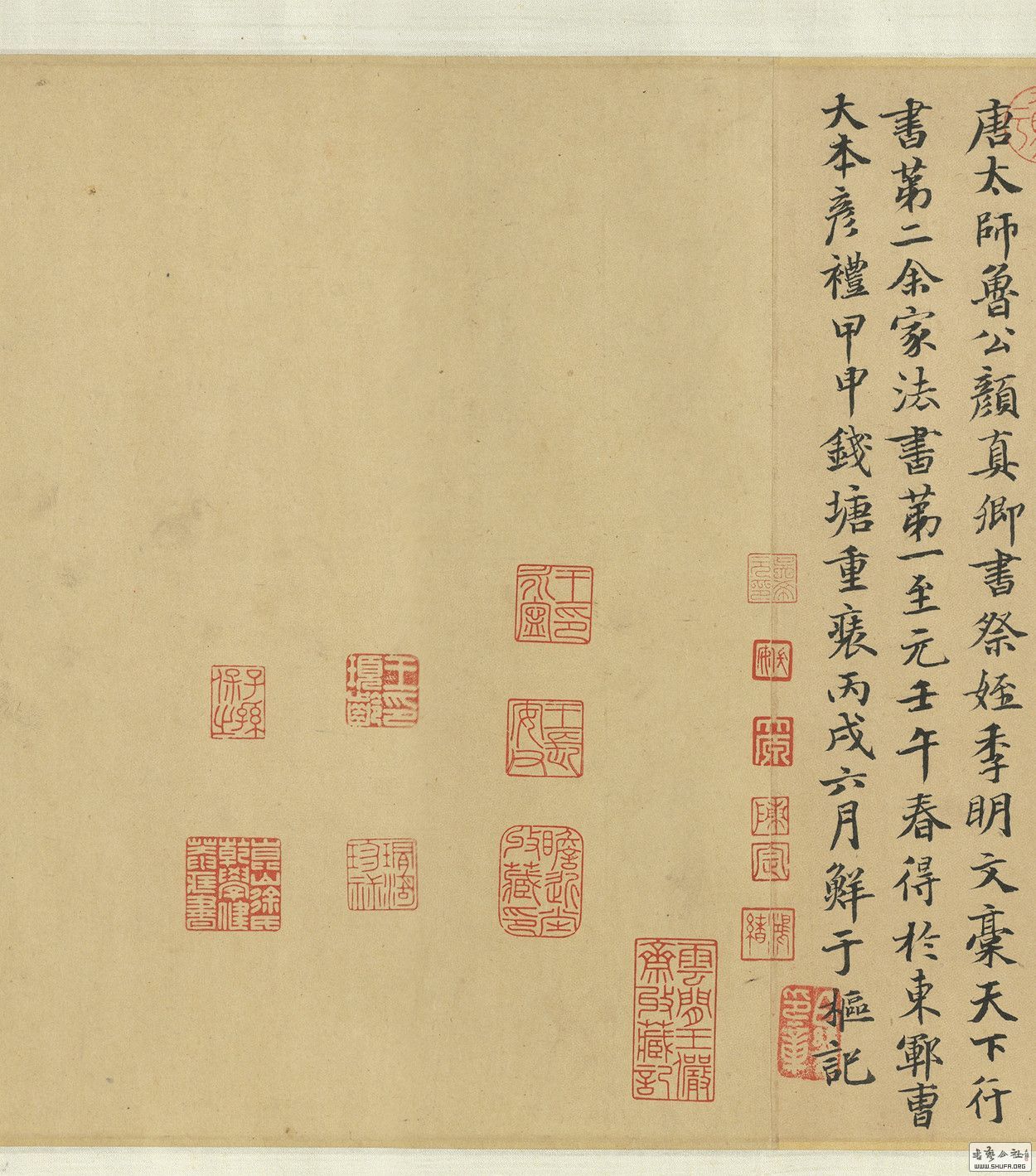

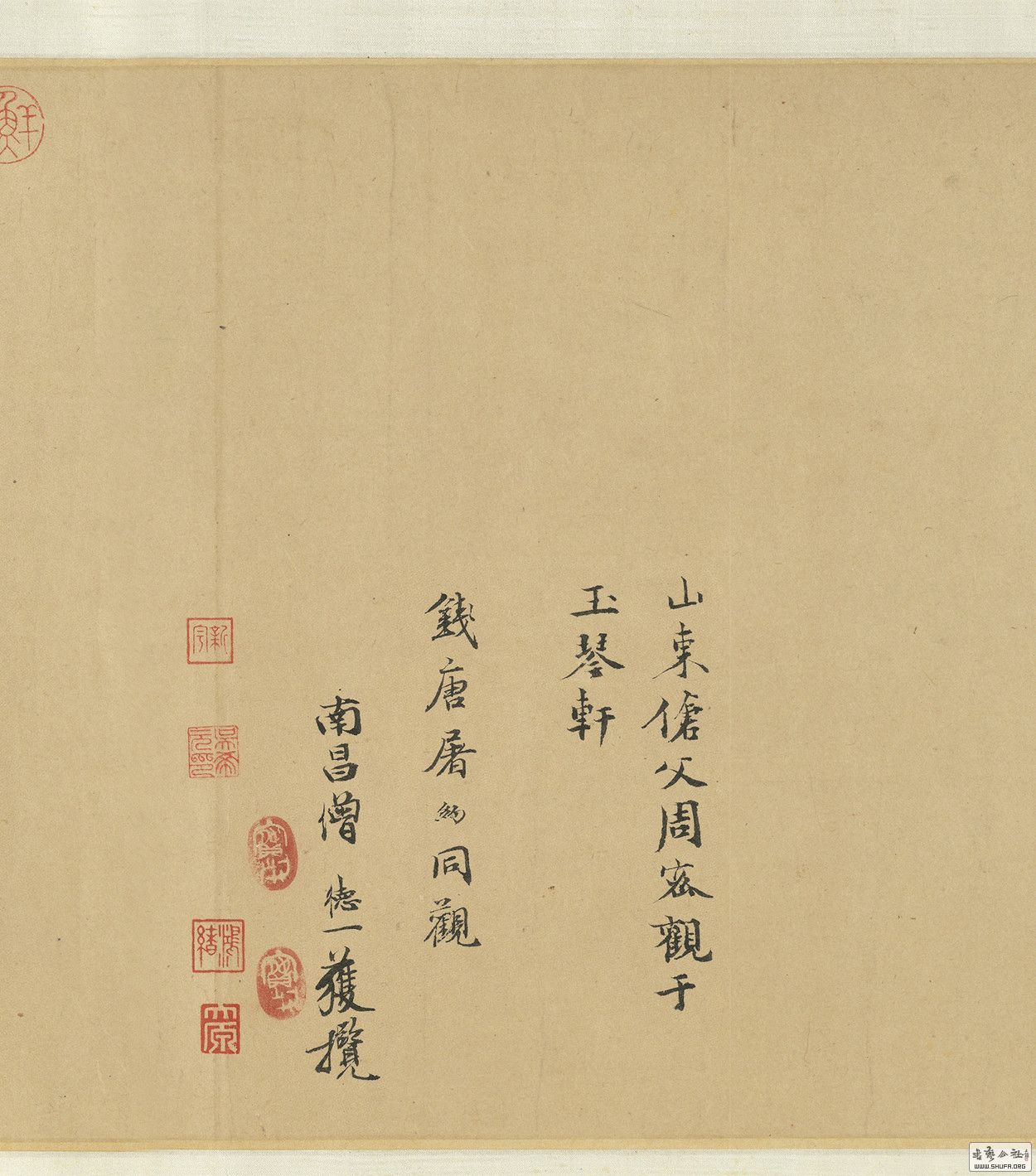

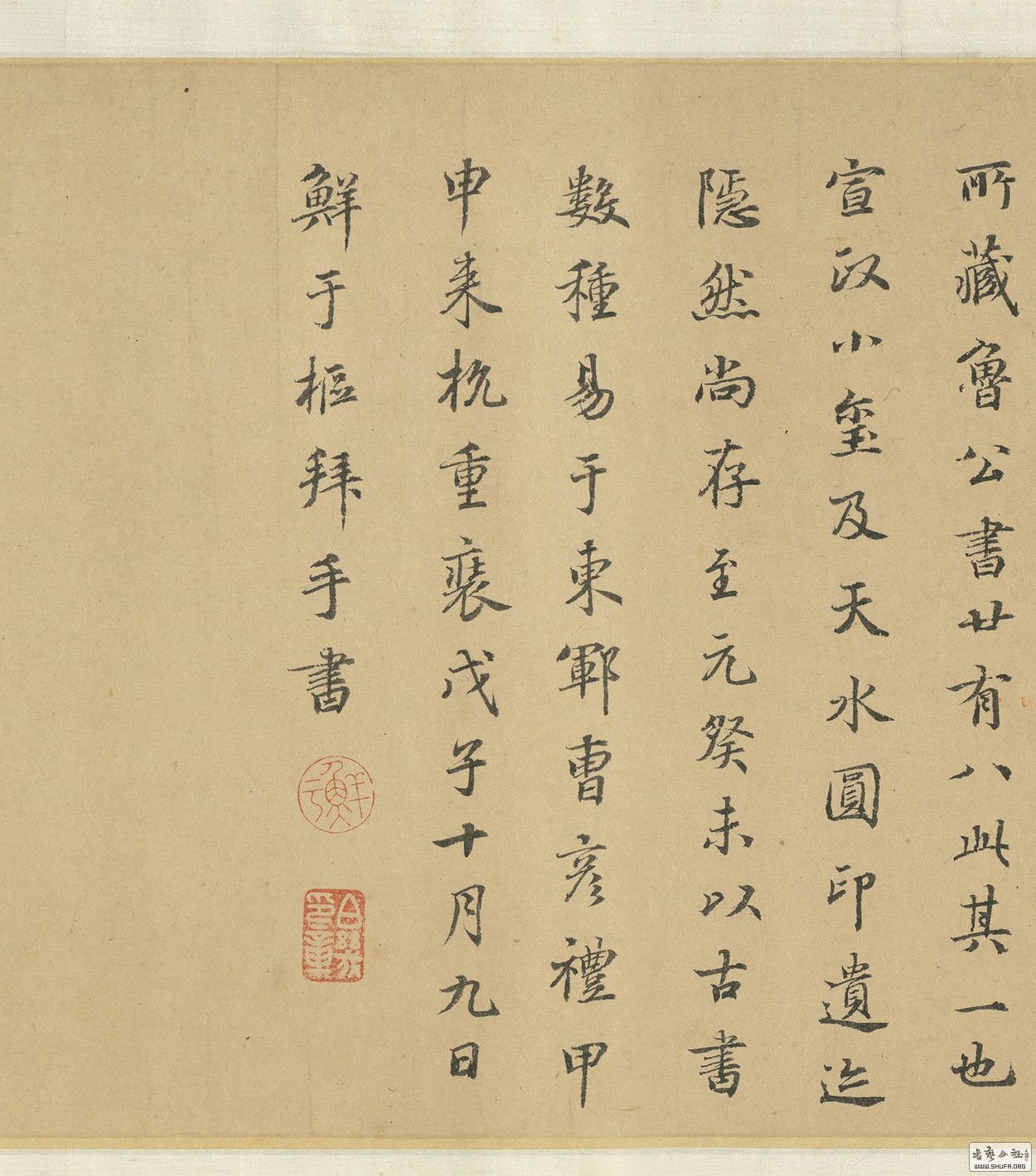

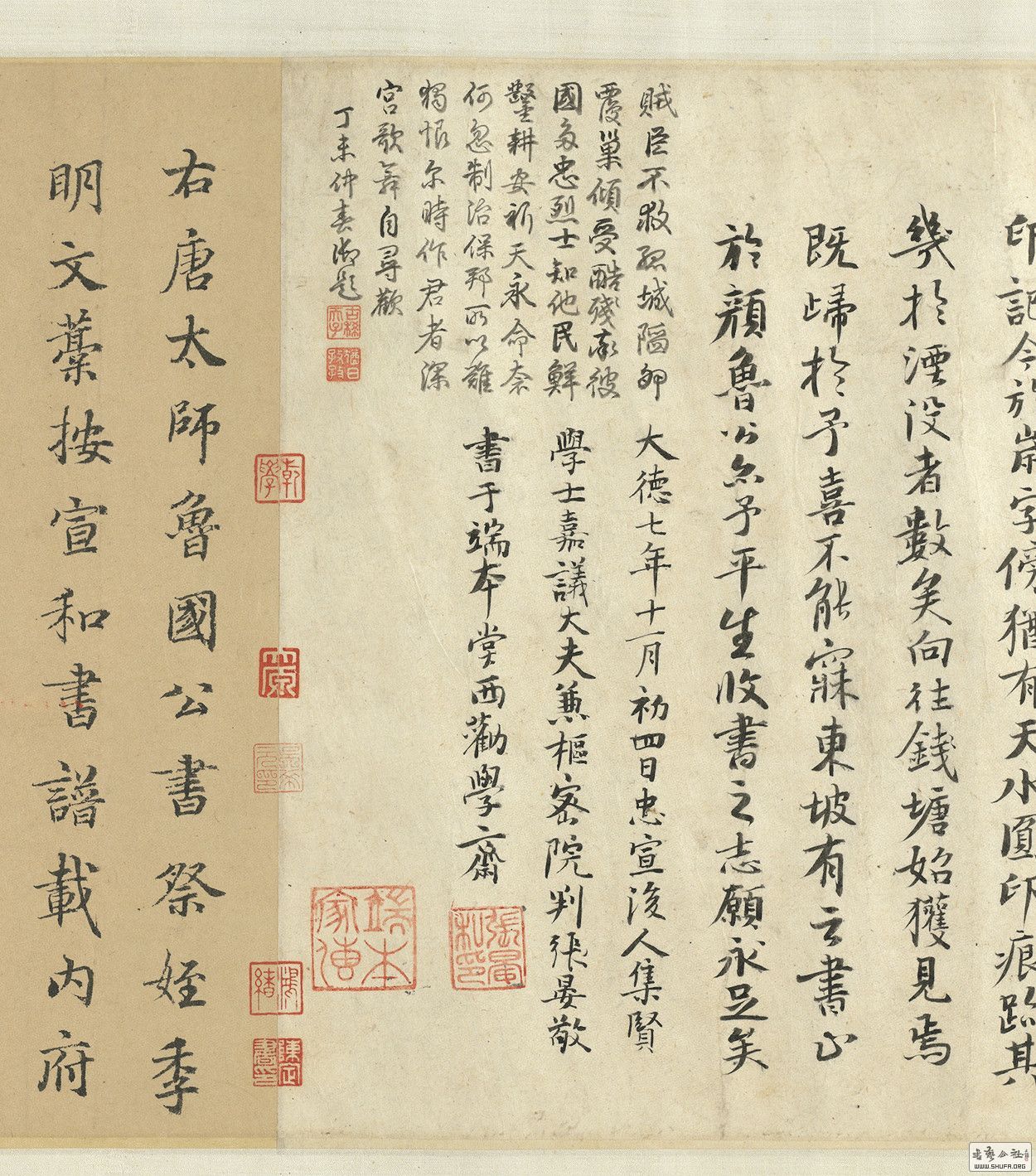

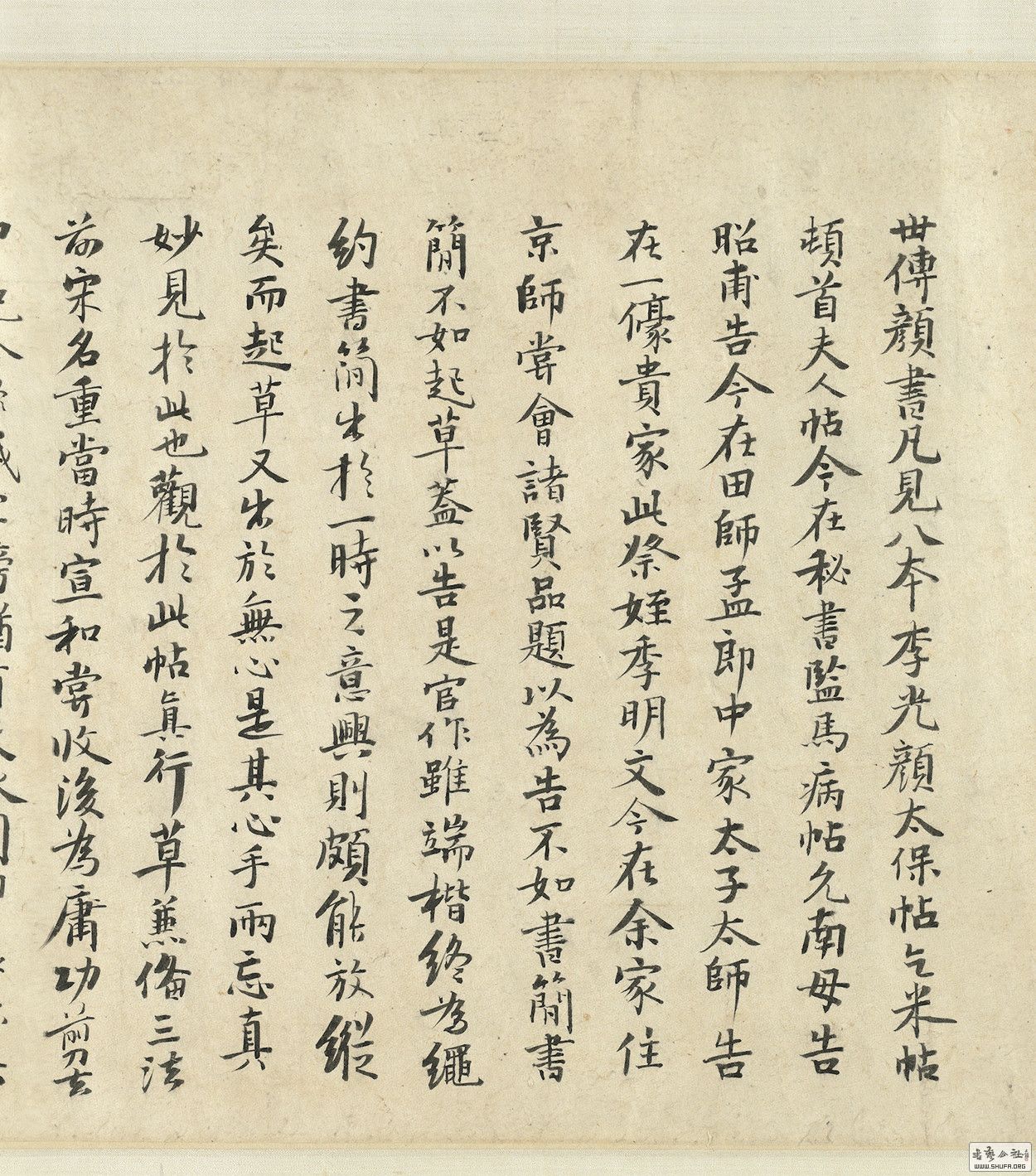

唐 颜真卿 祭姪文稿8 z* s2 T; B k- p5 F, \

台北故宫博物院藏 . }" E, s3 T: [( N1 [0 S8 y* X7 V

颜真卿是少有的与王羲之并驾齐驱的旷代大师。他的历史功绩如巍巍高山,这在别人或许是一句客套话,在他却反而是一句犹嫌不够到位的庸常评语——“巍巍高山”竟是庸常评语,这让许多书法家着实想不通。

7 K4 S6 J9 _7 w5 I- b9 |) \8 x% ~王羲之的贡献,是在两周秦汉金文篆隶章草的书法“古风”笼罩下,以一手优雅的、舒卷自如的行草书,亦即是史籍所载王献之建议父亲要“宏逸”的独特的新书风,走向魏晋的“草”与“楷”。

, } }8 @" m5 a% c! K/ s5 K) f# ? U

7 [9 t8 n& @' m8 Y" @, ]

+ d+ H/ w) N& k4 Q' @(汉) 《张迁碑》(局部)

/ R; }$ ~) f/ e! j! ?7 J Q! f7 x

草书本有后汉张芝,楷书有三国钟繇,算起来都是王羲之前辈。但唯有王羲之,把古法的草和新体的楷作了一次千古未有之融合,形成了魏晋行札书的体式,统治了三千年以来的书法史。这样不世出的辉煌业绩,当然是震古烁金的。

; [" h/ }) S6 D

" D3 q+ z5 ~" x5 V; _7 ^: Q$ Y; o0 |

# X, e: l P0 r+ V S0 ?! \- U) `

& g2 q9 e& k/ B$ @+ ~

' `% t4 L7 Y% A8 s2 D* ~$ r; [: i- \(晋)王羲之 《何如帖》 颜真卿的贡献,在“草”与“楷”之上又以一种非常超前的艺术表达,分道行远,以一个古来文字书写实用时代无法成功的“艺术化”方式,塑造出了唯一的“颜体”特有的典范。

" q3 I% f# R2 {1 ~7 C5 \$ j% j

$ h, [0 M" W7 P$ I; r

6 t: v3 @6 \0 v, s# X2 K

6 t: v3 @6 \0 v, s# X2 K

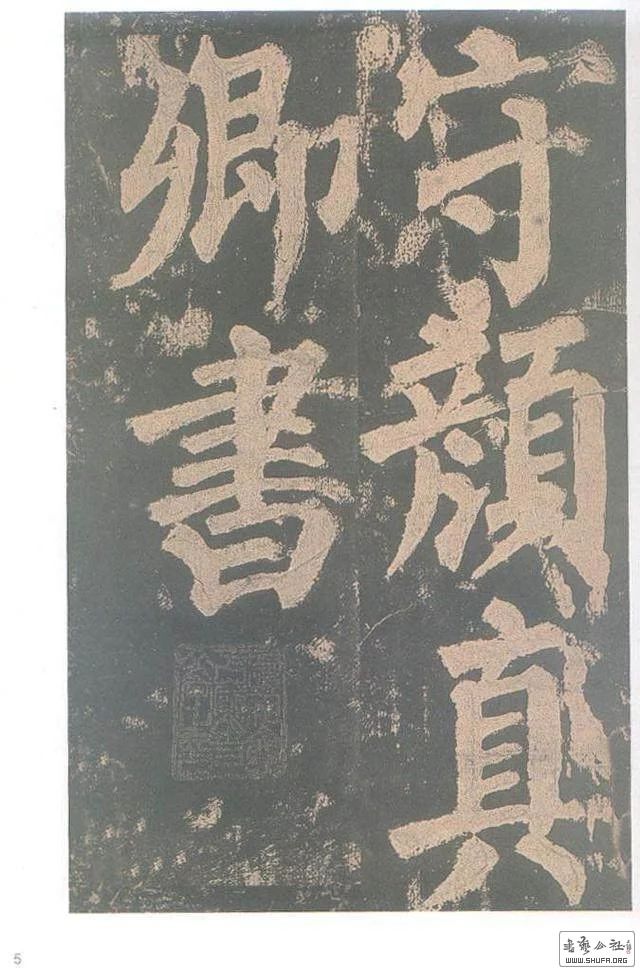

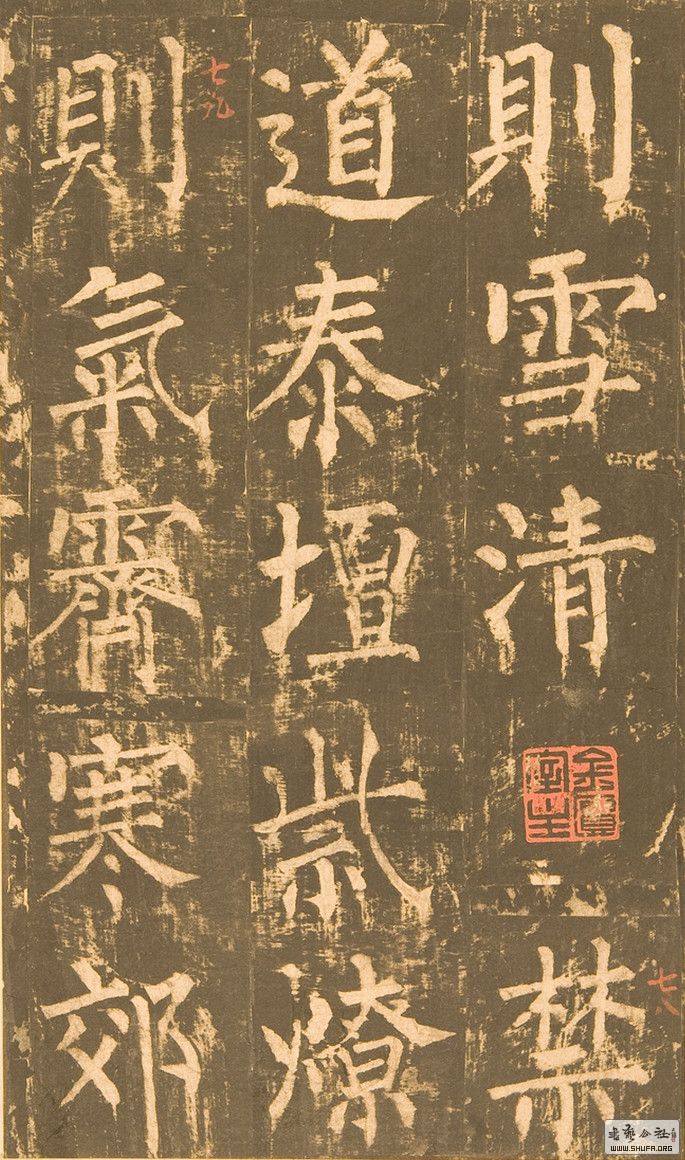

颜真卿《东方朔画赞碑》 即使是同为唐代名家的初唐欧阳询、虞世南、褚遂良;盛唐徐浩、李邕直到中晚唐柳公权,这一连串的书法大咖若真的排起队和颜真卿打擂台,也基本上是望风披靡、无力抗衡。颜真卿有此入出凡超圣的修为,自然足以为万世所敬仰。

+ ]1 ]# y; }% A `5 p6 M& w/ L2 U; @

2 R( U7 j, ?/ Q

4 S$ @5 W9 n' L N9 B

徐浩 《朱巨川告身》

4 |6 }+ s7 G) m- R( y颜真卿最负盛名的当然是楷书,“颜柳欧赵”,向来是清末民国以来学书入门不二经典,尤其是国民小学课本中约定俗成的规范。论时间,应以欧阳询为冠,但多少年来大家不约而同都奉颜为尊;似乎是获取了大多数士大夫读书人的心。 , s, ^+ D1 Z0 k& \4 ?

有人把他归结为忠臣烈士,万古一雄;因为欧、柳无此节烈,而赵孟頫更是被指软媚,故尔颜真卿在书法史上的“首位度”稳稳当当,更是实至名归了。 . C0 d) I. ~' Y0 l. e

; \0 [, G) e* w5 [. I- A' m4 N; }2 k2 k7 Y: c

颜真卿楷书的最大贡献,是他把唐代楷书作了自欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷以来前所未有的、彻底颠覆的大改变,这种“颜家样”的独特性,自有楷书以来就曾未有过,故世称“颜体”,有明确的独创性。千古一人,无有其匹,当然是大师级的人物。但还不仅仅是如此。颜真卿竟更能把他的“颜体”写得与时俱进,八面生风,随时新意叠出,这又是他的独门绝技,欧、虞、褚亦不及也。排列一下: $ ~: E; F9 P( O

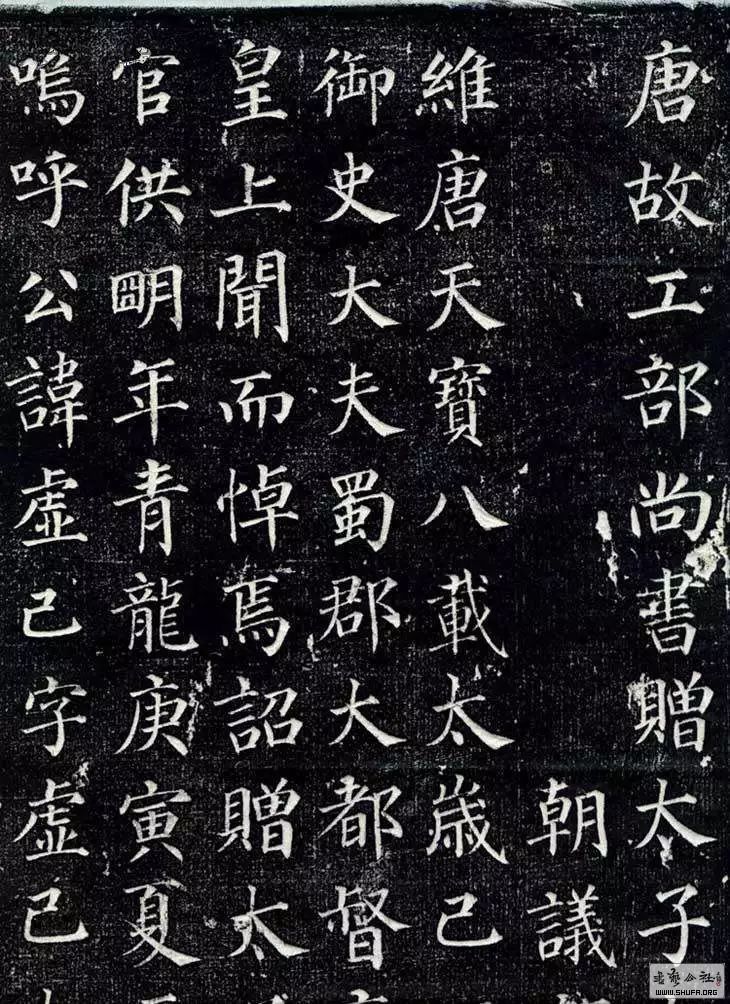

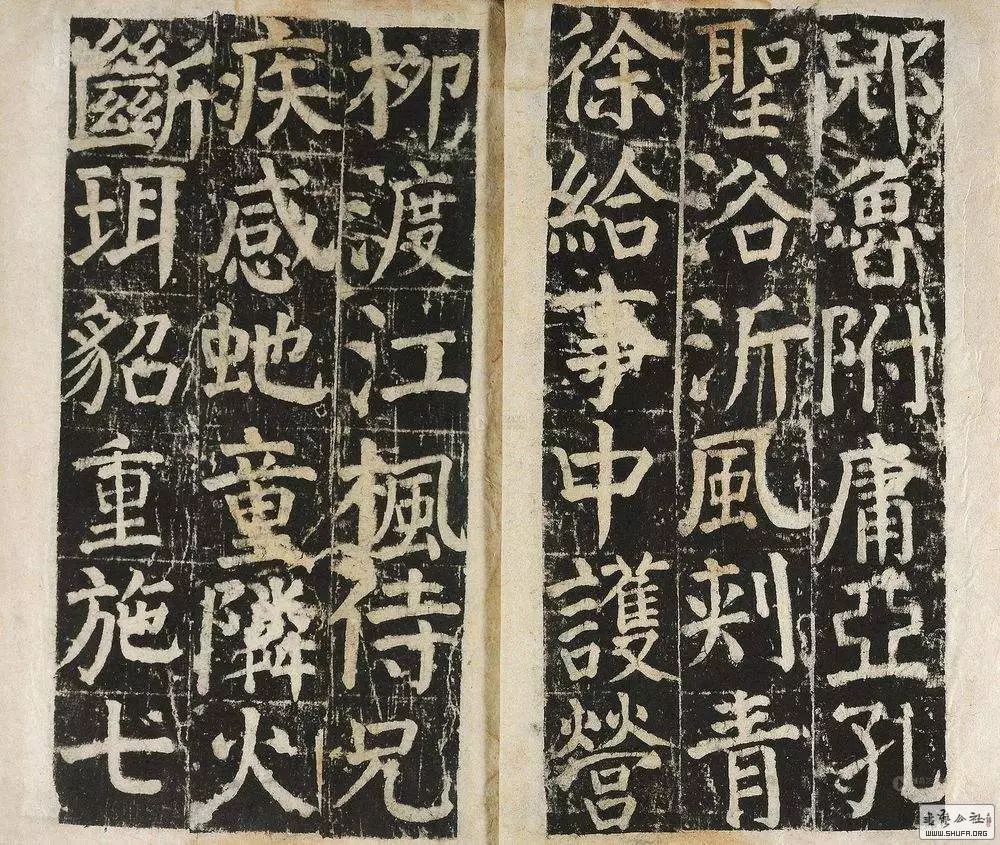

34岁书《王琳墓志》(741) 43岁书《郭虚己墓志》(751) 44岁书《多宝塔碑》(752),进入颜体的成熟期 45岁书《东方朔画赞》(753) 50岁书《谒金天王神祠题记》(758) 54岁书《鲜于氏离堆记》(762) 56岁书《郭家庙碑》(764) 62岁书《大字麻姑仙坛记》《臧怀恪碑》(771) 63岁书《大唐中兴颂》《元次山碑》《八关斋会报德记》《宋广平碑》(772) 64岁重书与三书《天下放生池碑》(773) 65岁书《干禄字书》(774) 68岁书《李玄靖碑》(777) 70岁书《颜勤礼碑》(779) 72岁书《颜家庙碑》(780)

…… 2 b. c+ j) }" g5 Q0 T& {1 {' z

# P- x5 A0 o- a! u0 @6 z, [& S

! [) O8 [1 H6 A9 O- U G

/ ]# Q/ A6 K+ K34岁书《王琳墓志》(741) ; y2 P, L; d& I

* ^ n! c- I4 S ~3 H* I5 `( a; u

: C- ~9 x. s, F, g* g0 t

: C- ~9 x. s, F, g* g0 t

43岁书《郭虚己墓志》(751)

6 H' N' m$ ^2 w% M: m6 w) Z+ O3 ?9 F6 [& ]# x, b5 Y) ]7 X

9 A# t" S W! \8 G8 c8 W

9 A# t" S W! \8 G8 c8 W

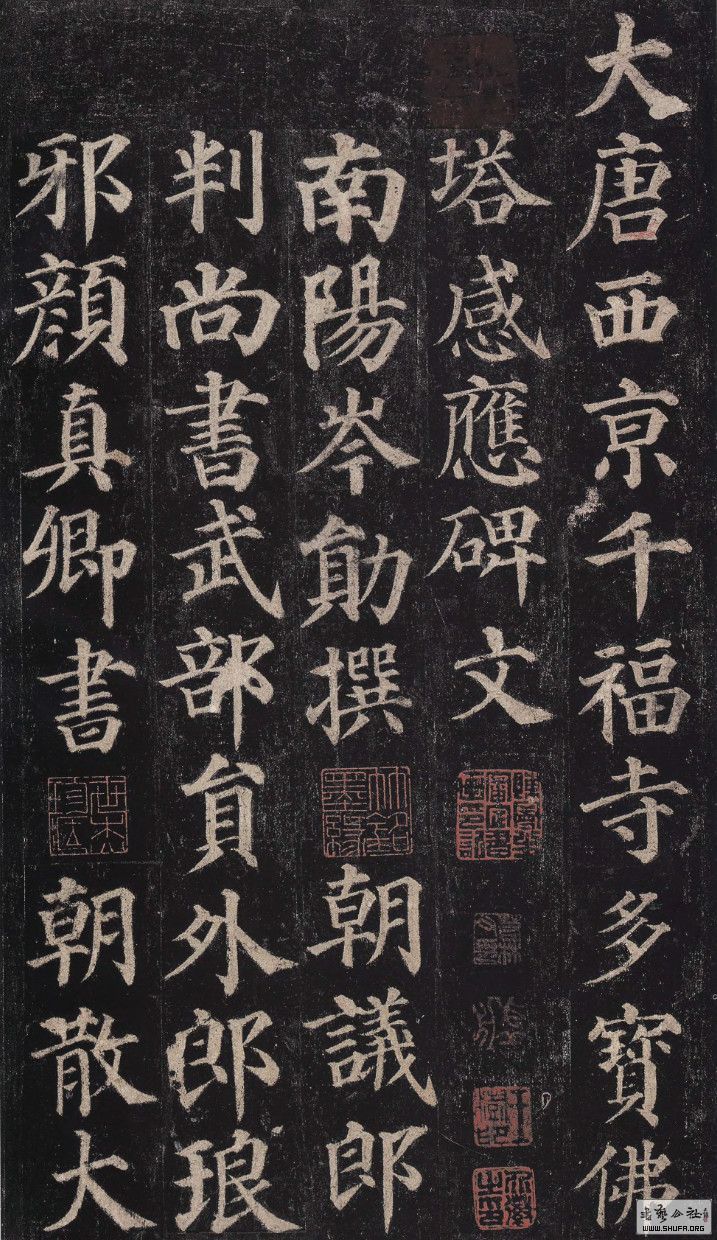

44岁书《多宝塔碑》(752)

. I8 S4 Y; z! x5 O1 k- `! {! O5 m* t% x7 O$ V6 s/ ^

7 U7 h' G0 f9 T4 y) ]$ }; G

7 U7 h' G0 f9 T4 y) ]$ }; G

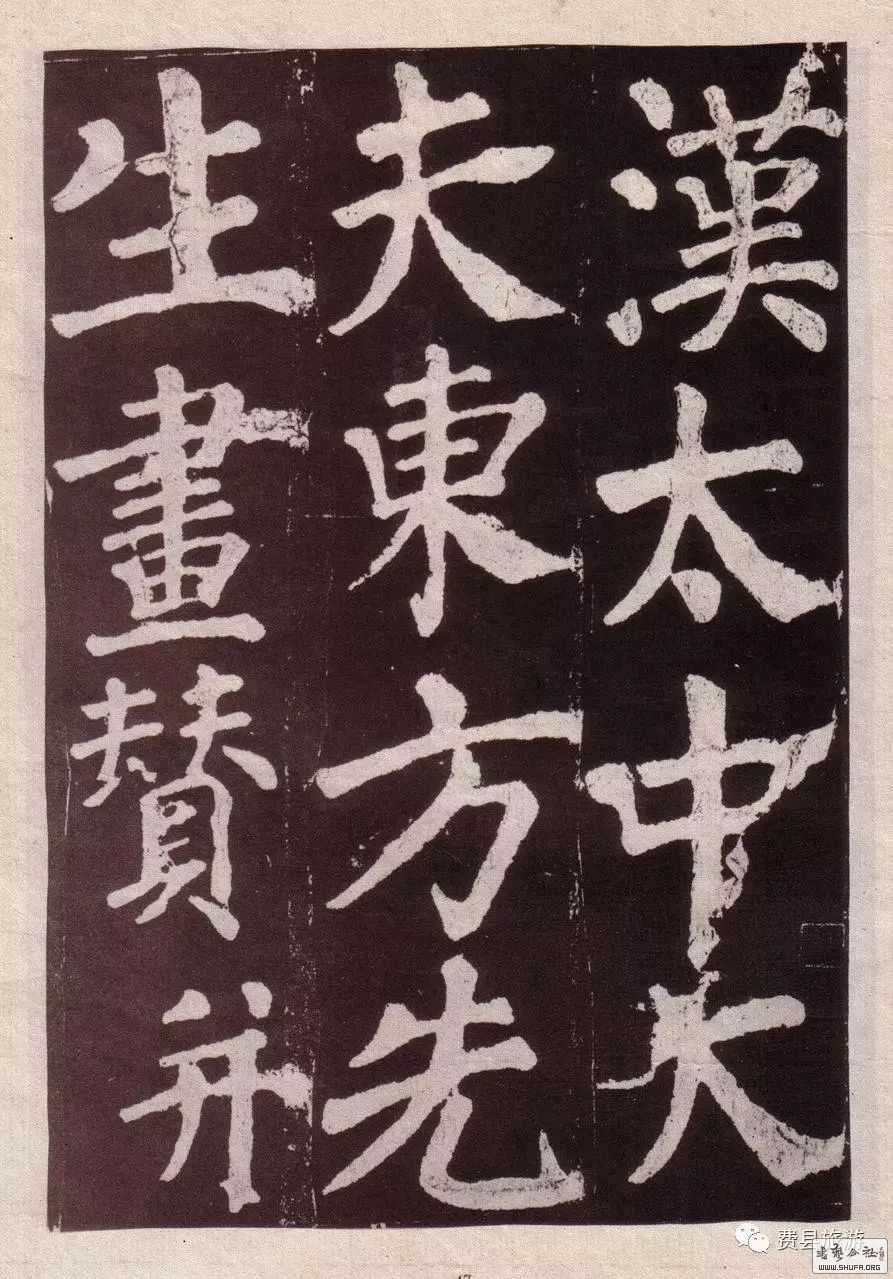

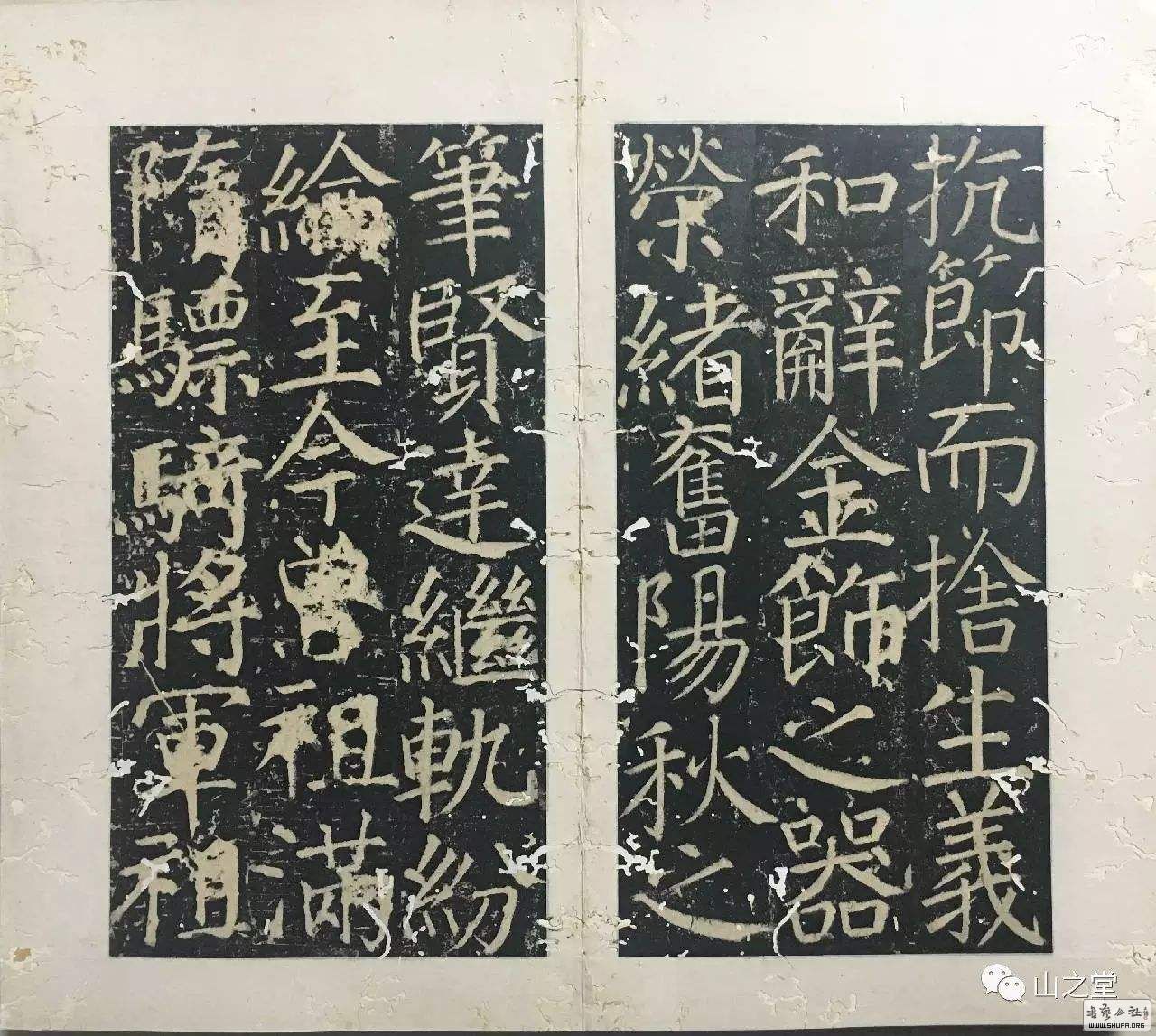

45岁书《东方朔画赞》(753)

1 R! X1 D' n9 V/ K: ~3 D

& Q6 M0 G1 ?- v& a* N. D; ~

+ h7 X2 X2 U( V3 Q" Y- | g5 G

# G: Z: u) x* T

# G: Z: u) x* T

54岁书《鲜于氏离堆记》(762)

) M: ?) c* y+ }' B

8 _ {4 E) c2 {# x( j% }: c: n3 q- a: X$ ~9 z

2 J5 z( J$ z2 U% t) D/ {% {

2 J5 z( J$ z2 U% t) D/ {% {

62岁书《大字麻姑仙坛记》(771)" Y" O/ Y3 A* F w j9 Q

( B6 T; F' G8 ]

% k0 v' p4 S$ R* M

% k0 v' p4 S$ R* M

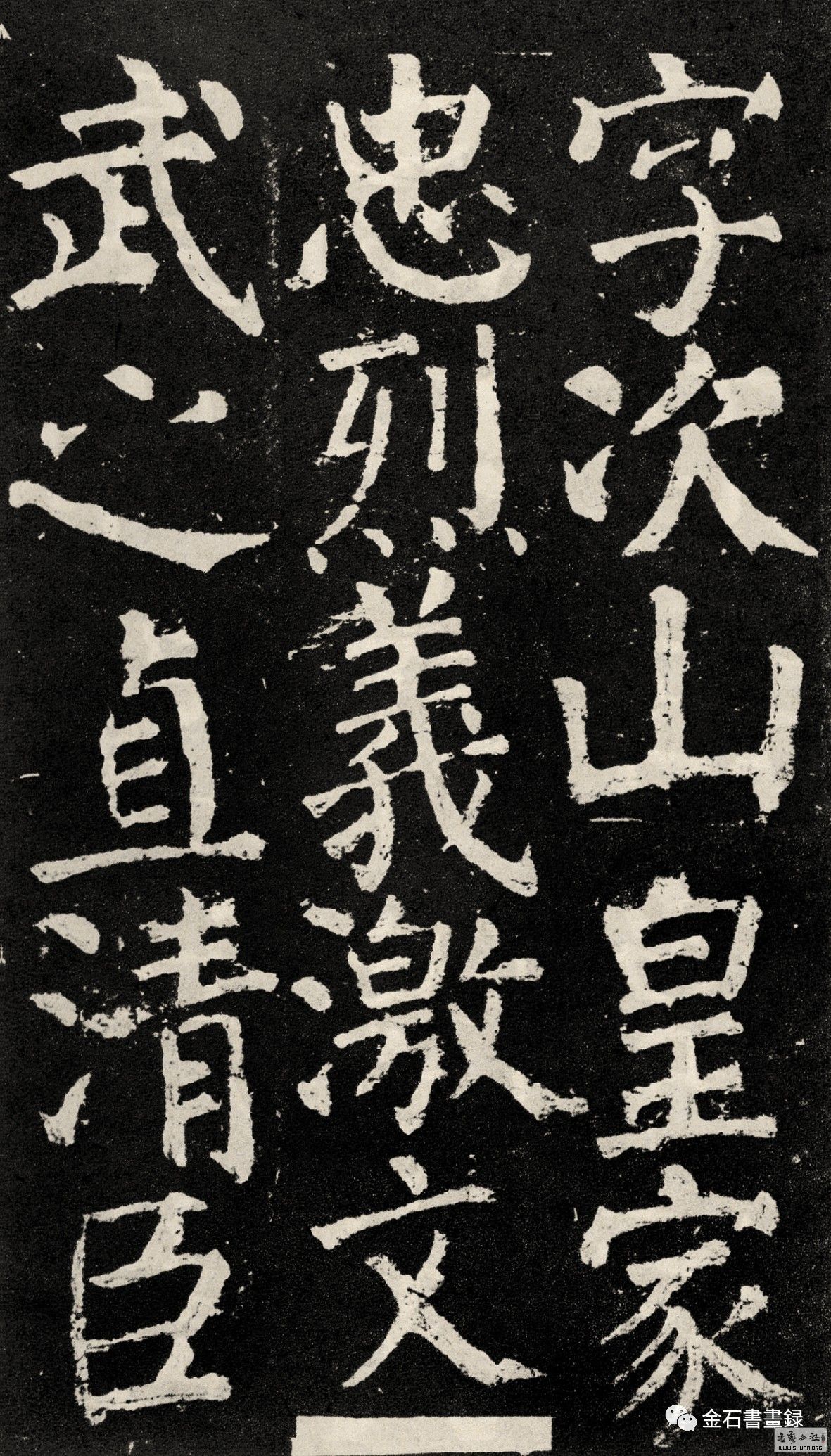

62岁书《臧怀恪碑》(771)

6 A6 \ j+ S' j, [9 \( b7 |

* R% _# c" K5 D6 X4 C6 `

; |7 H+ Q7 l: h! }( W

; |7 H+ Q7 l: h! }( W

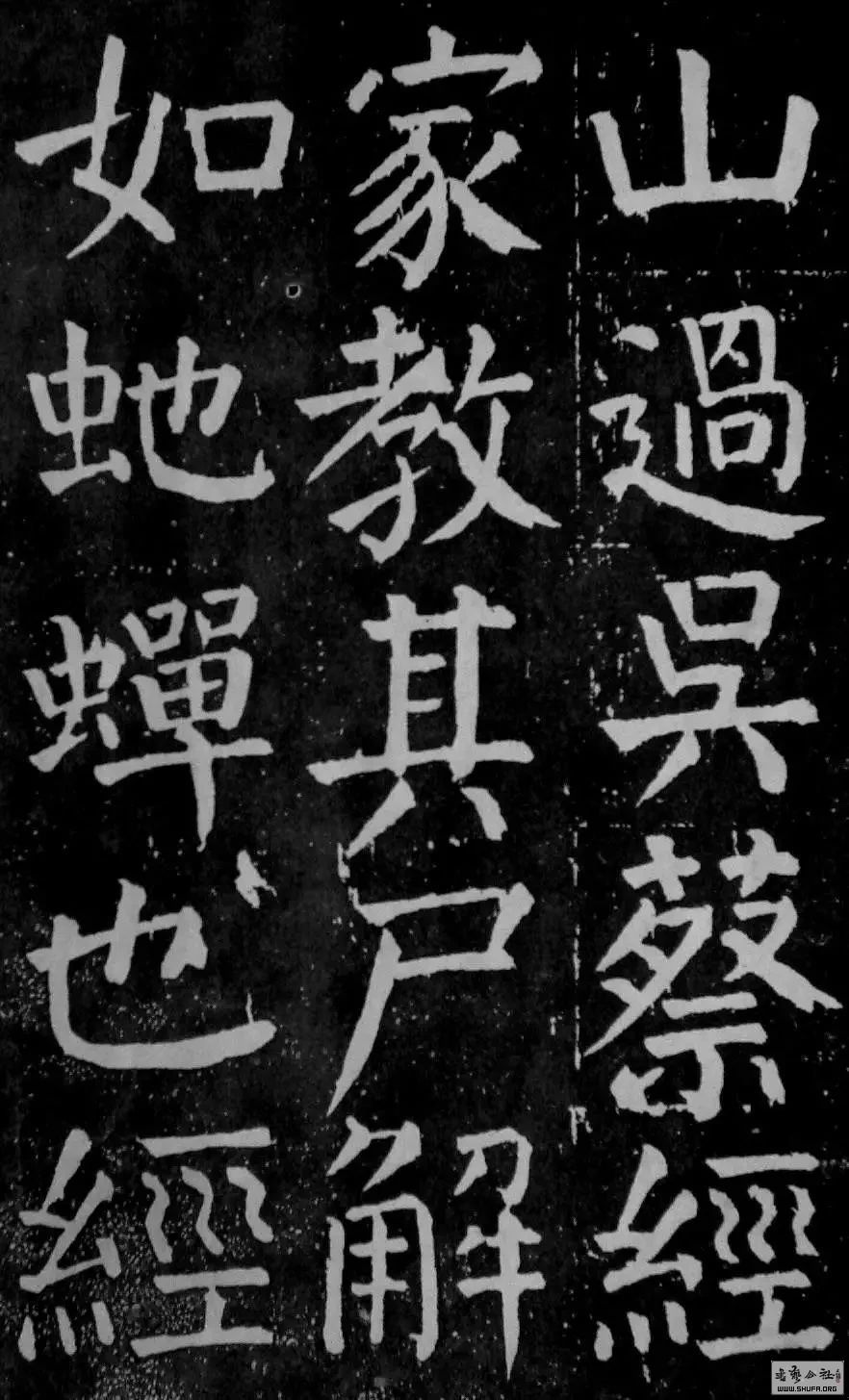

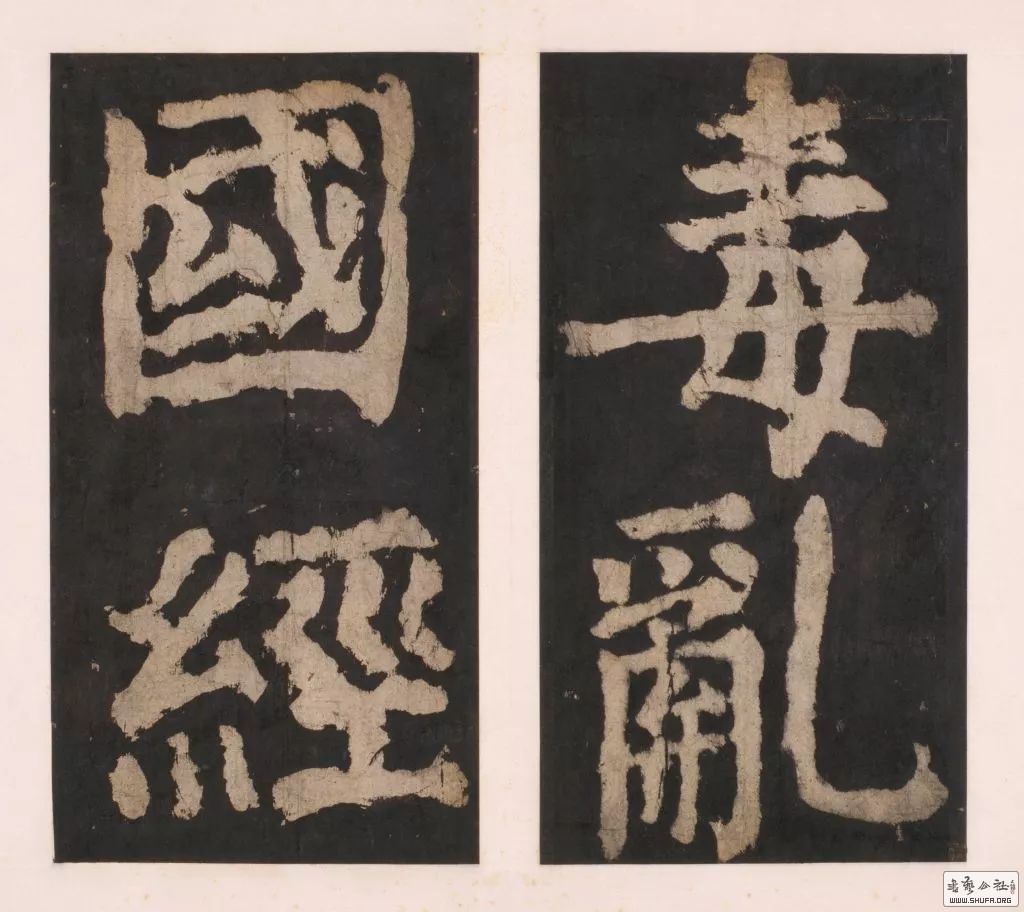

63岁书《大唐中兴颂》(772)

4 P( k. K% d/ _/ A& {0 c9 Z 4 B7 d- q3 k1 u2 J' Z* f+ n

. e+ Q' \. I. c0 Y

! ^5 m/ ?% r, K: _9 F63岁书《元次山碑》(772). O r6 j/ I5 R" X+ s# u

' ~0 {& C5 e9 E; O: z7 P1 x0 m7 W# O- Q+ V% [% c

1 ^% `6 H$ i/ S3 B$ `8 K% @& ~% L; \ 63岁书《八关斋会报德记》(772)5 _1 f- h' }2 o. V7 o& A- M

6 M7 C7 j( v$ t3 n+ i& M g/ X( H

; c; A4 S6 E* Z- k) Q$ Y% O: c) Y

$ x4 L; `) ^. x# ]

$ x4 L; `) ^. x# ]

63岁书《宋广平碑》(772) , j" {0 {( W2 Z# w* {" t

/ Y ^2 n! B, g1 o2 z, u

/ Y ^2 n! B, g1 o2 z, u

65岁书《干禄字书》(774)

' q$ l/ P& I; m& _; x- R3 w9 Z

- k `1 P& N2 D( u" U; t: ~" L* _4 m. B& e4 G

' n$ K7 L. f5 } 68岁书《李玄靖碑》(777)) r* G- V0 a7 G/ K$ r

7 ?" [) x6 S. z' U

6 }, n; U/ K. u# @9 P* L: e

6 }, n; U/ K. u# @9 P* L: e

70岁书《颜勤礼碑》(779) ' w) t, n8 \+ u8 x; l/ {; m2 }1 o

6 j6 `( Q! |4 T" Q! `& o7 P

6 j6 `( Q! |4 T" Q! `& o7 P

72岁书《颜家庙碑》(780) 2 M+ y" @1 O! m

据此排序,乃知颜真卿在一个世所周知的固定的“颜体”个人风格中,竟有如此多的变化。从三十到七十岁,横跨四十年的楷书面貌,既有循序渐进逐渐变化的基本轨迹;还有对每一作品的独到把握。 . ~8 w! A2 O* l3 T/ A

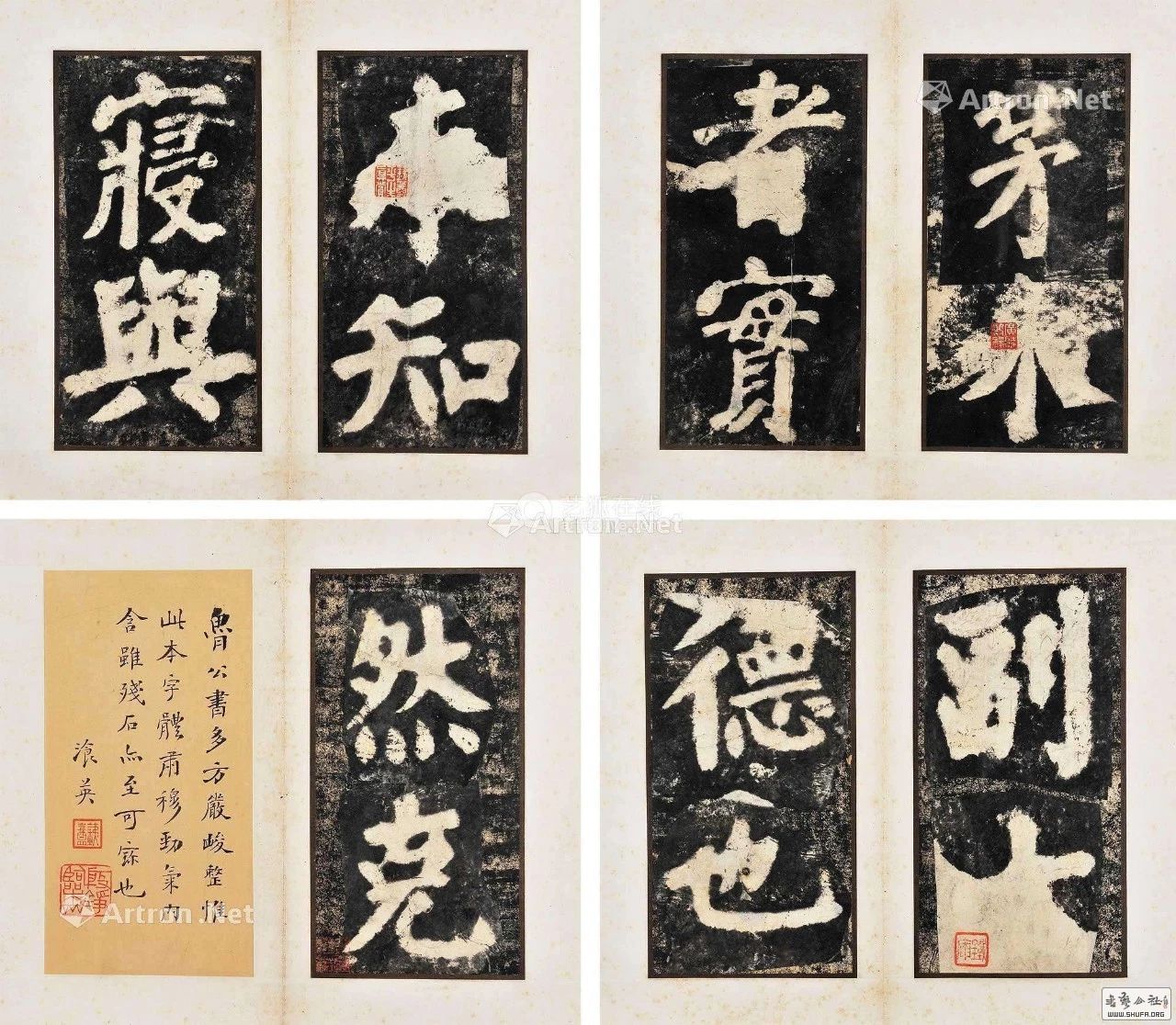

对传于今世颜书二十多件的分析告诉我们,除年龄作品前后变化差异之外;在63岁时一年之间的《大唐中兴颂》《元次山碑》《八关斋会报德记》《宋广平碑》共四件,如果比较一下,互相之间风格差异仍然极大,并无一重复雷同。

- N6 J9 c. g* Z+ y5 w' @7 M! r

8 }0 I( d1 r9 \1 s* T6 Z* r

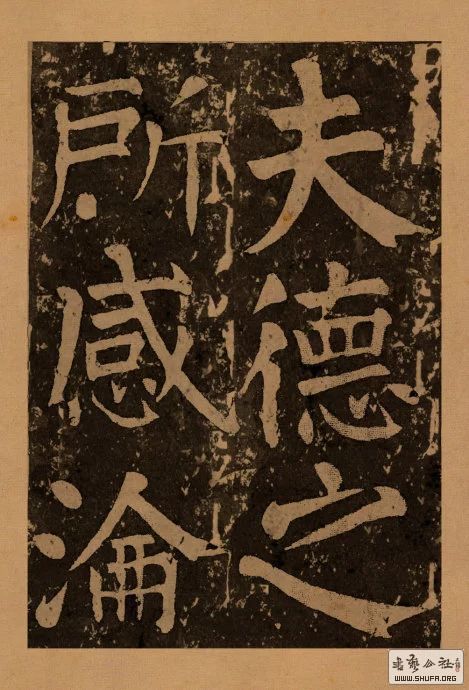

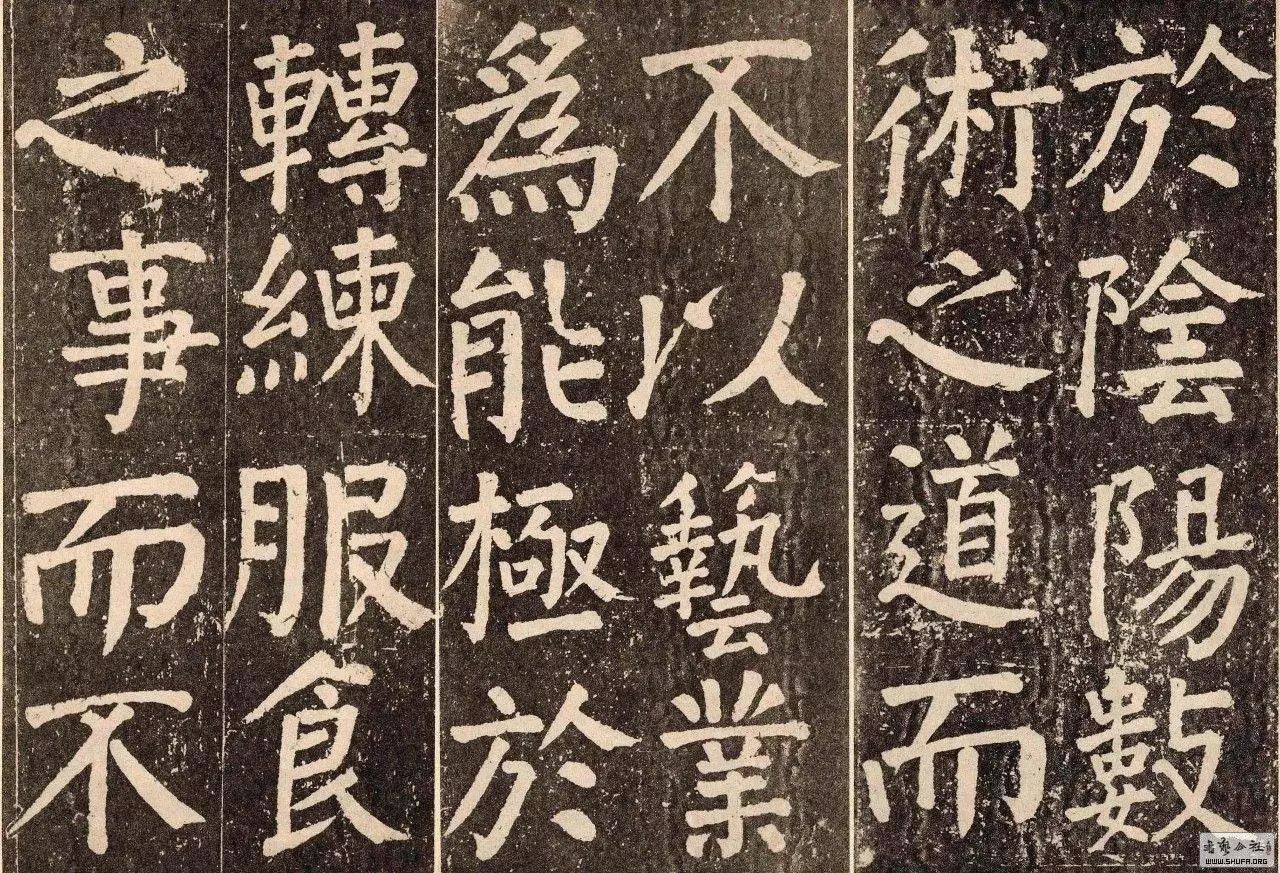

6 S+ ?2 `0 ]8 G 颜真卿《大唐中兴颂》(上左)、《元次山碑》(上右)、《八关斋会报德记》(下左)、《宋广平碑》(下右),字体分析(均书写於772年) 这就是说,颜真卿看自己的“颜体”楷书,不仅着眼于“体”以致生千篇一律千作一貌之弊;而是针对每一作皆施以独特的匠心和形式语言。这样的创作意识,别说在唐代绝无仅有;在几千年后的今天,对照那些充斥遍至的奢谈千人风格而极度狭隘顽固的书法观念,也同样堪称绝无仅有!

" _2 z w \1 U4 g: M/ P% U; F O% g/ G* a9 V

3 R9 H w' g' j: K U G% E

3 R9 H w' g' j: K U G% E

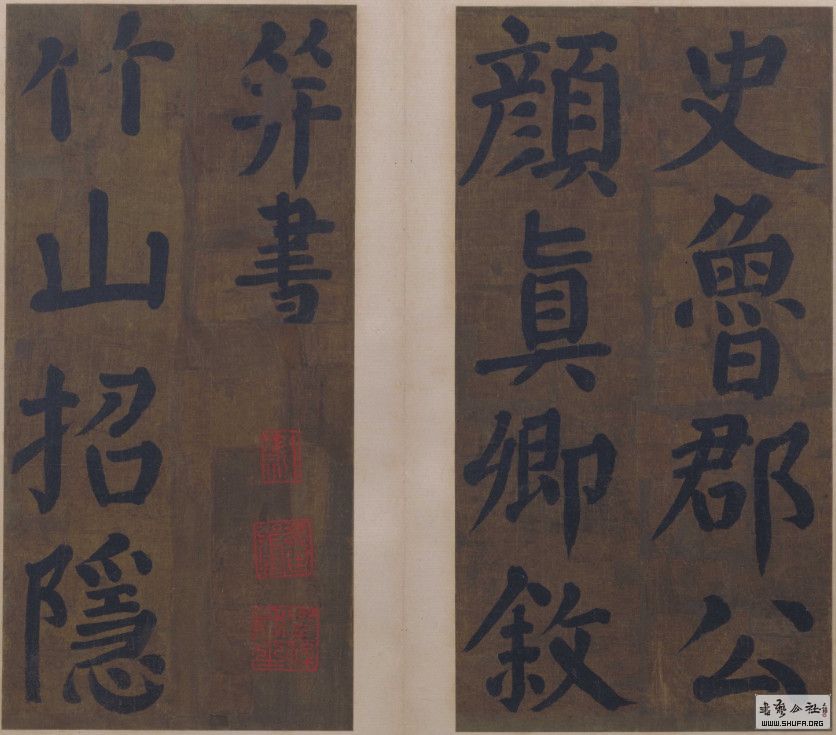

颜真卿《楷书竹山堂连句》 看颜体如果只看到“体”,那是很外行的做派。而把二十几件名作排比起来,领悟到颜真卿在几千年前即已先知先觉,成功实践了我们几千年后才费力提倡还遇到很多不以为然误解的“一作一面貌”式的艺术创作要求;这样的超前几千年,有哪个即使也同样拥有领袖群伦地位的名家所能达到?' Q! w" f$ ?8 ^+ z$ F# n5 i

8 R. C7 t9 G$ {2 y1 [

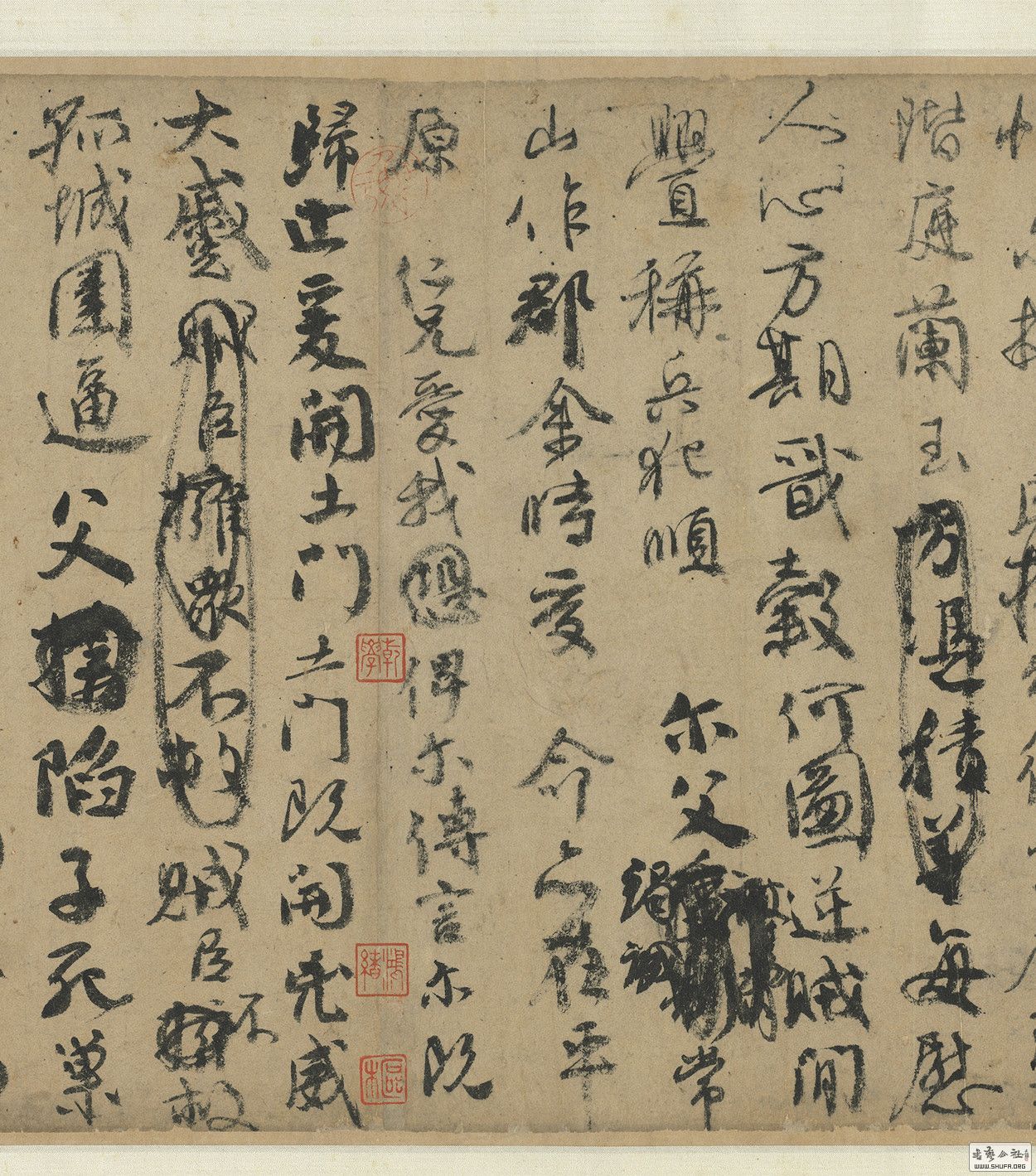

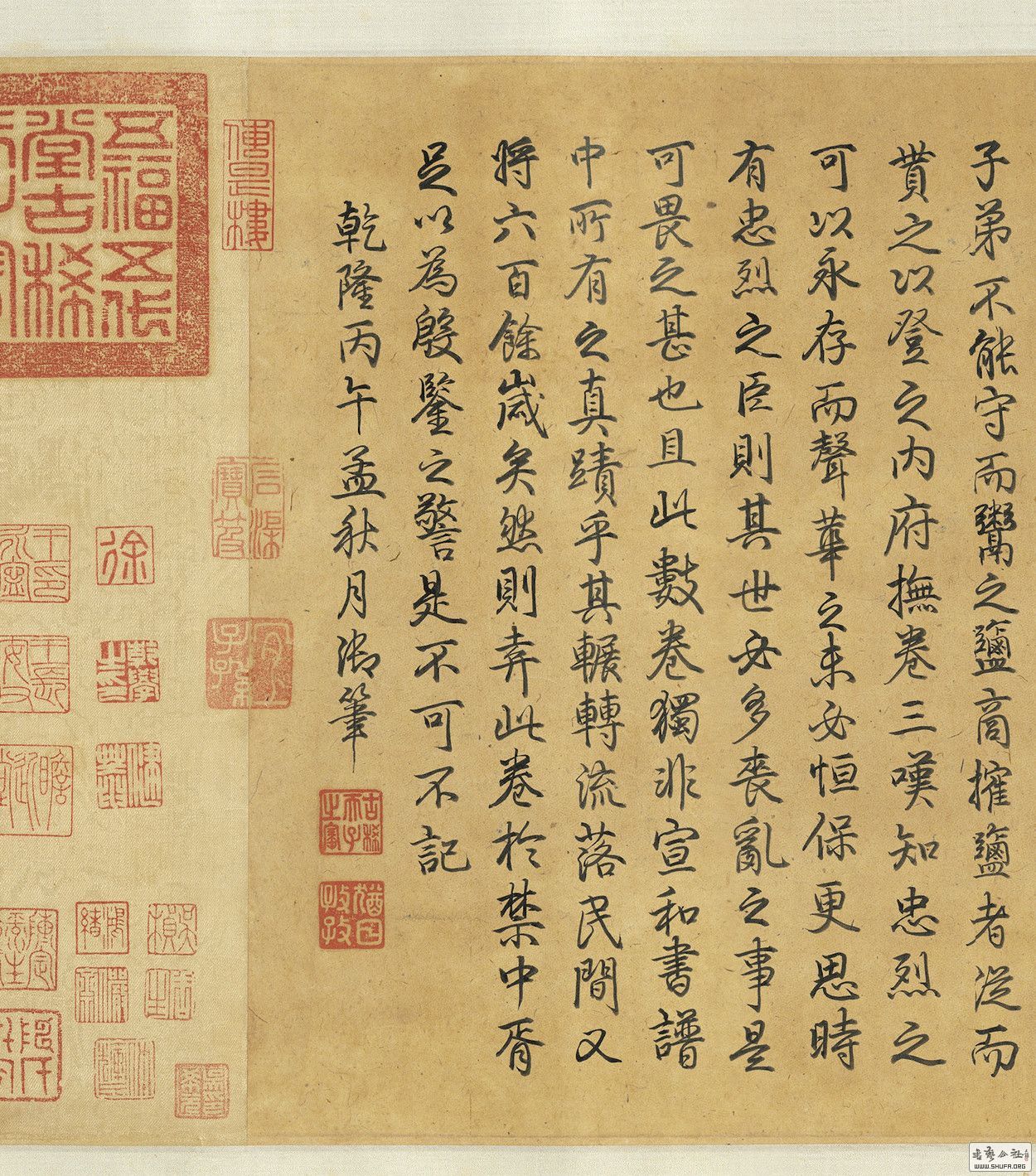

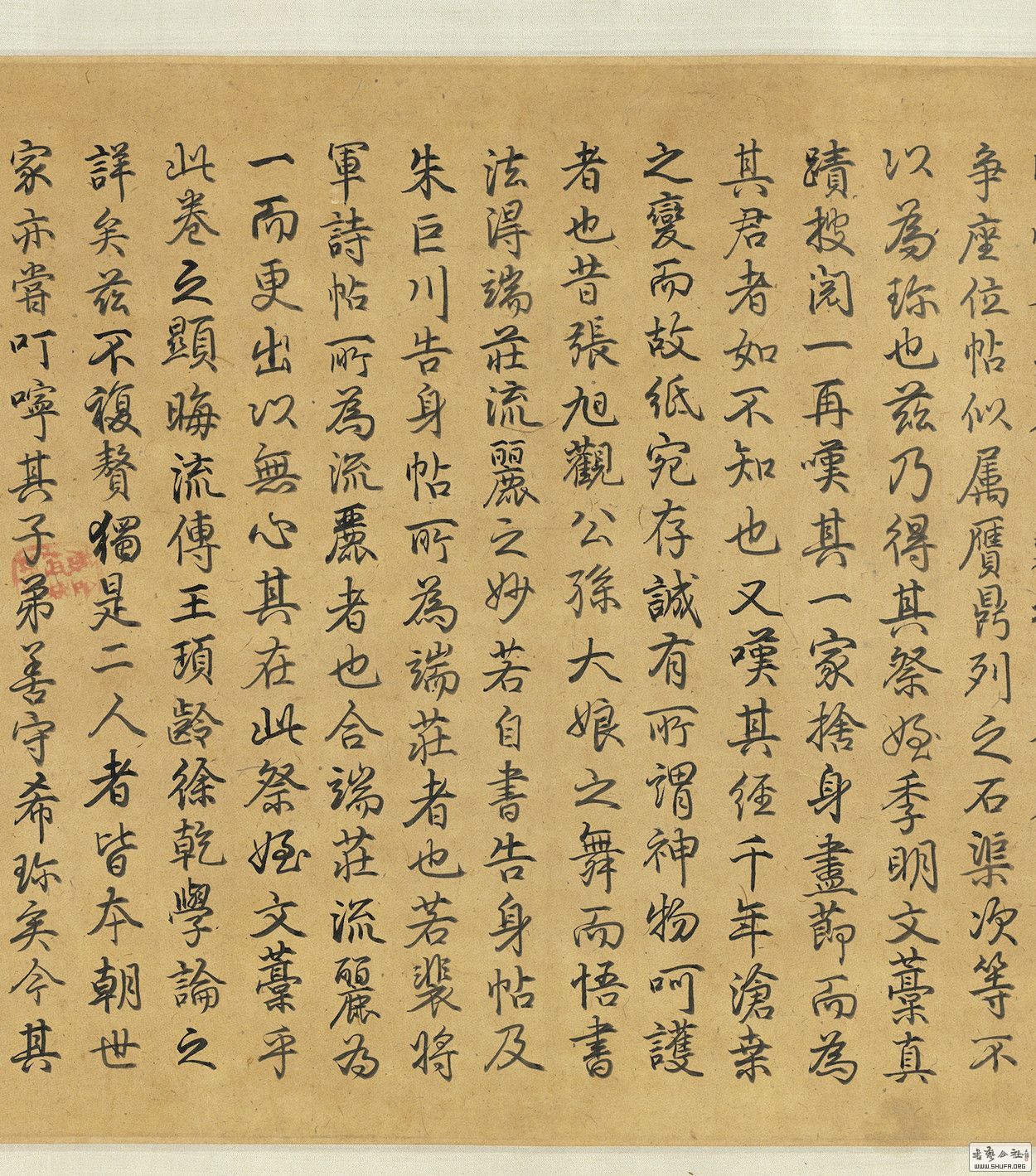

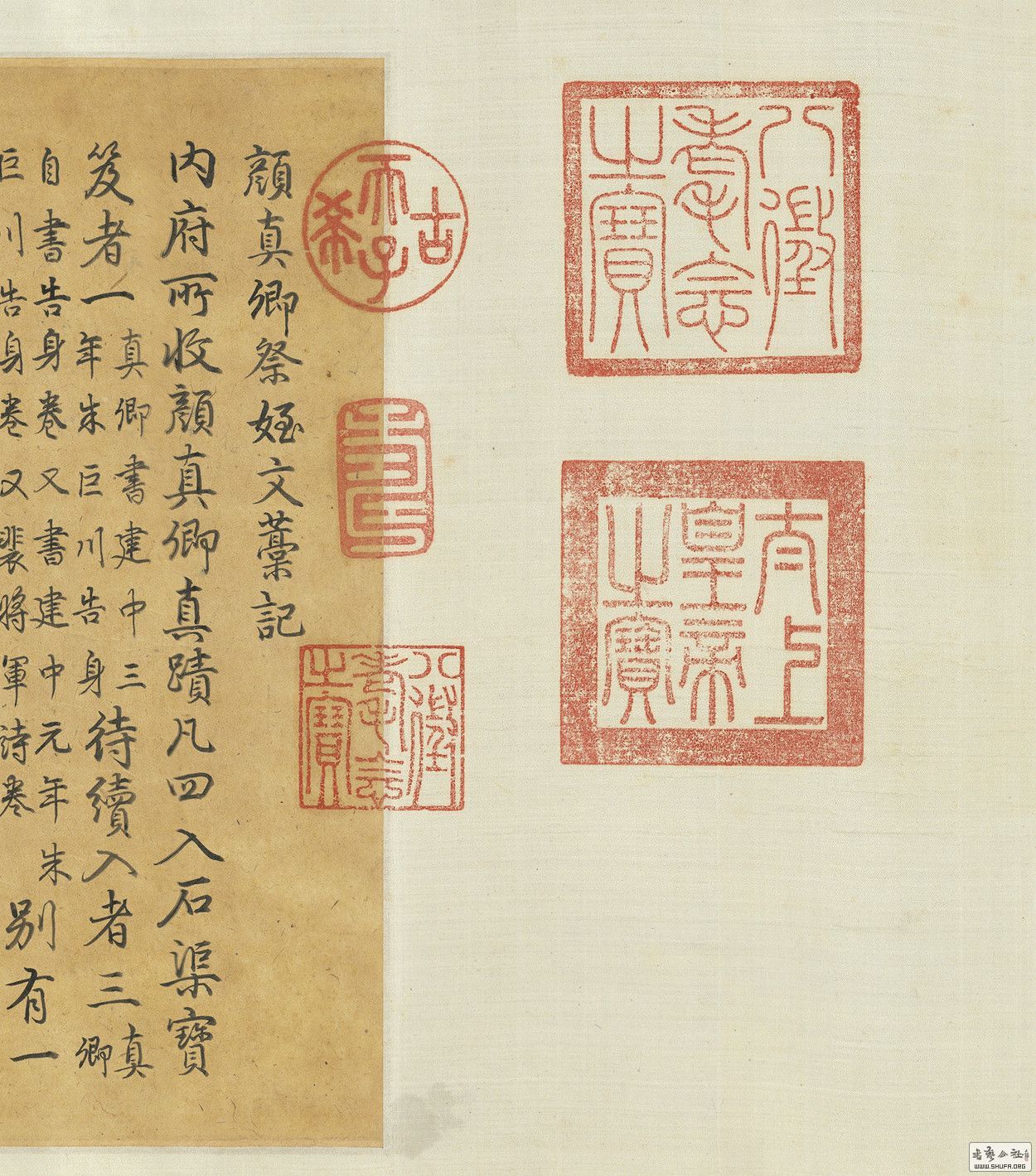

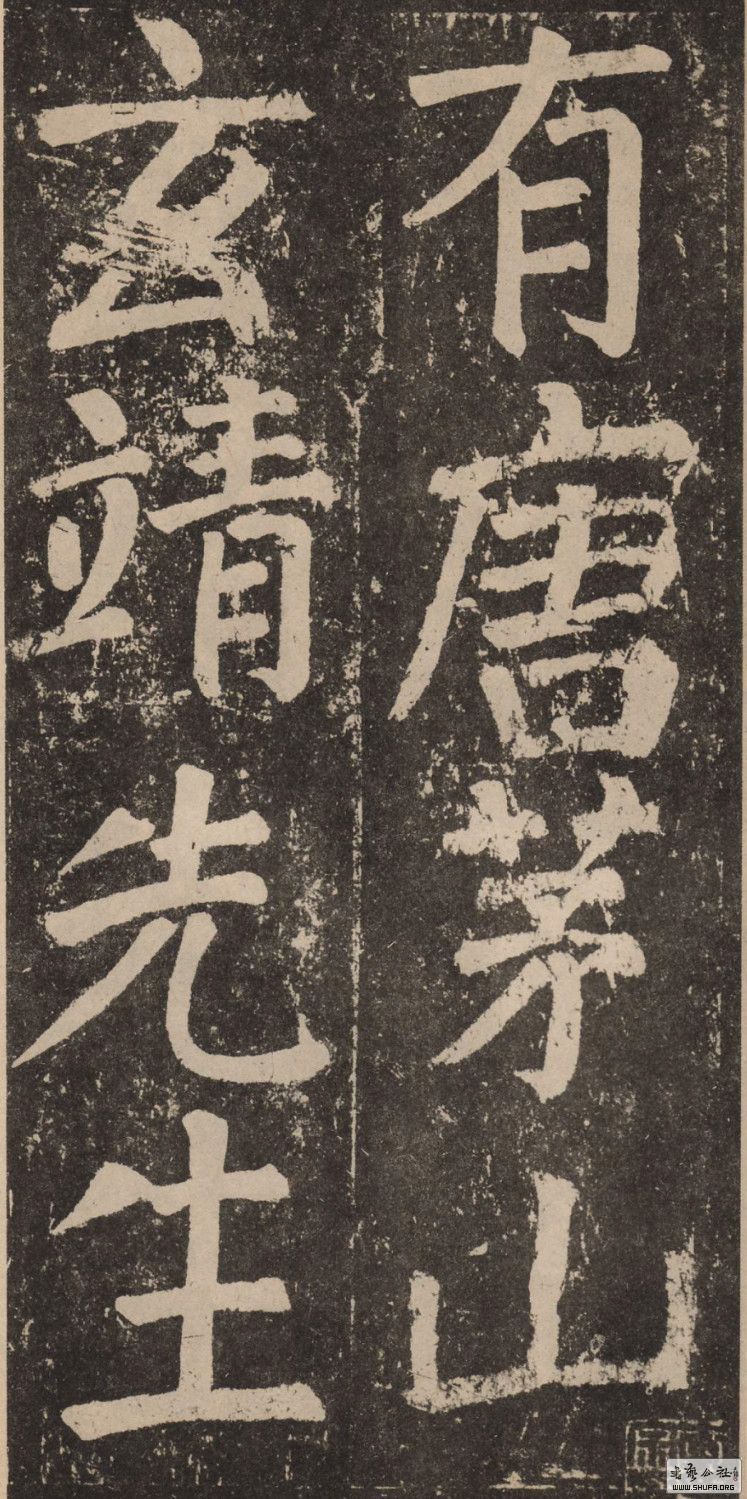

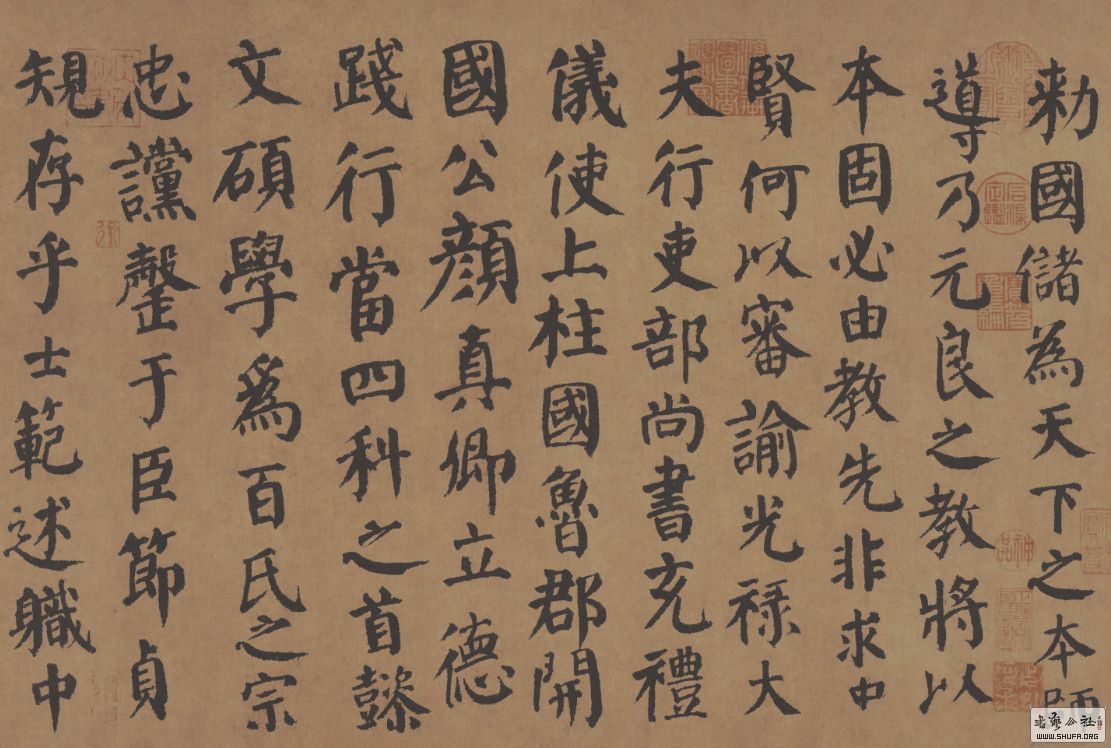

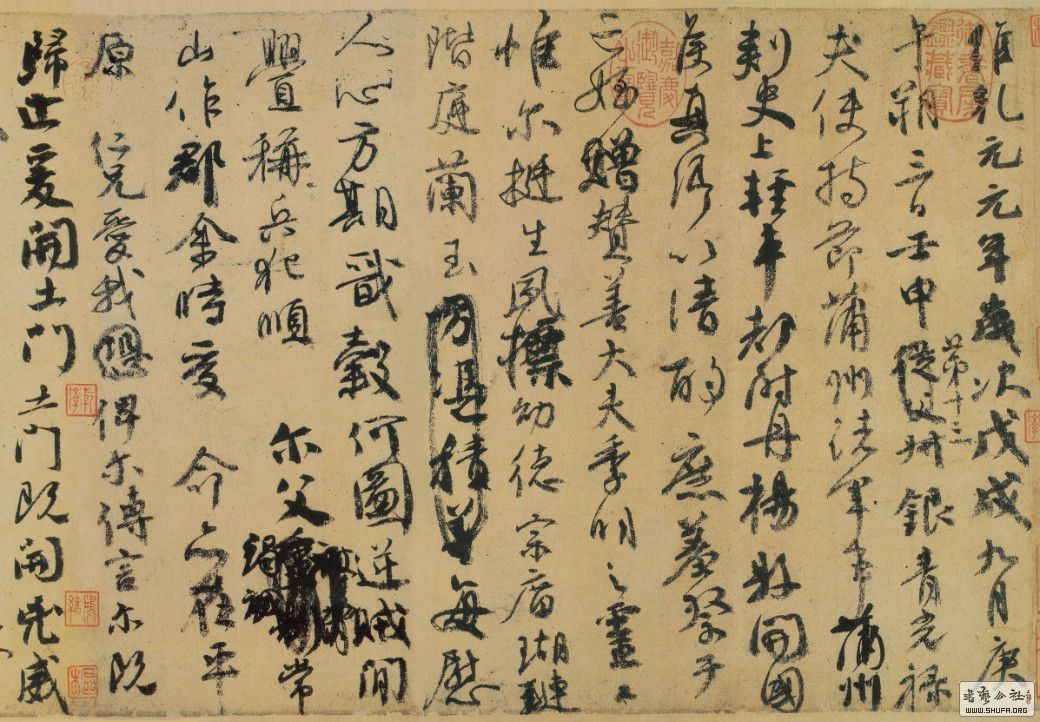

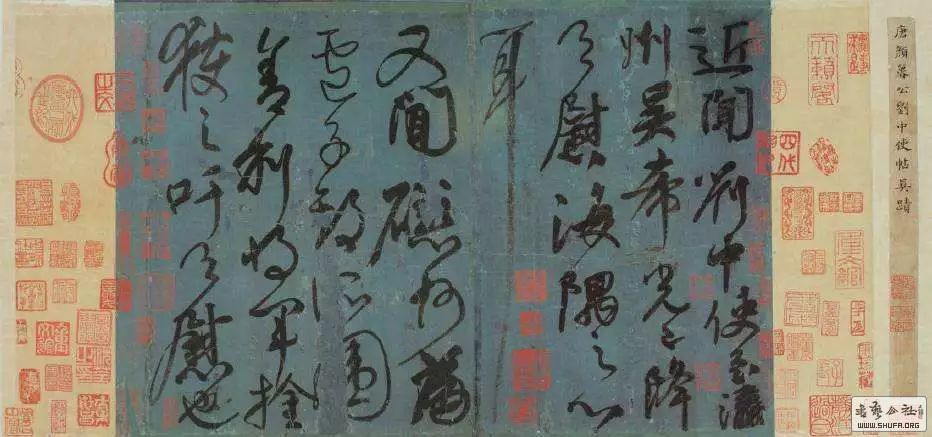

这还是仅仅就颜真卿的“颜楷”碑刻论,如果还综合传世墨迹本如《告身帖》《祭姪稿》《刘中使帖》和刻帖《争座位帖》等等,那又是一个多大的书法世界?以一人之力有这样的覆盖力影响力,自古以来,除颜真卿外并无第二人。

6 h9 W1 Y D; V0 ^; K4 Q- n9 I

( R8 }) U$ C+ m' T7 `- }0 G' N7 \

, e e h6 `# d5 ^7 ?0 h9 D

, e e h6 `# d5 ^7 ?0 h9 D

颜真卿《自书告身帖》 5 v6 R9 S% a- X, X! ?

( h+ }; ^/ h$ e' |' A. |

0 N: @) u0 F) n% P1 K

0 N: @) u0 F) n% P1 K

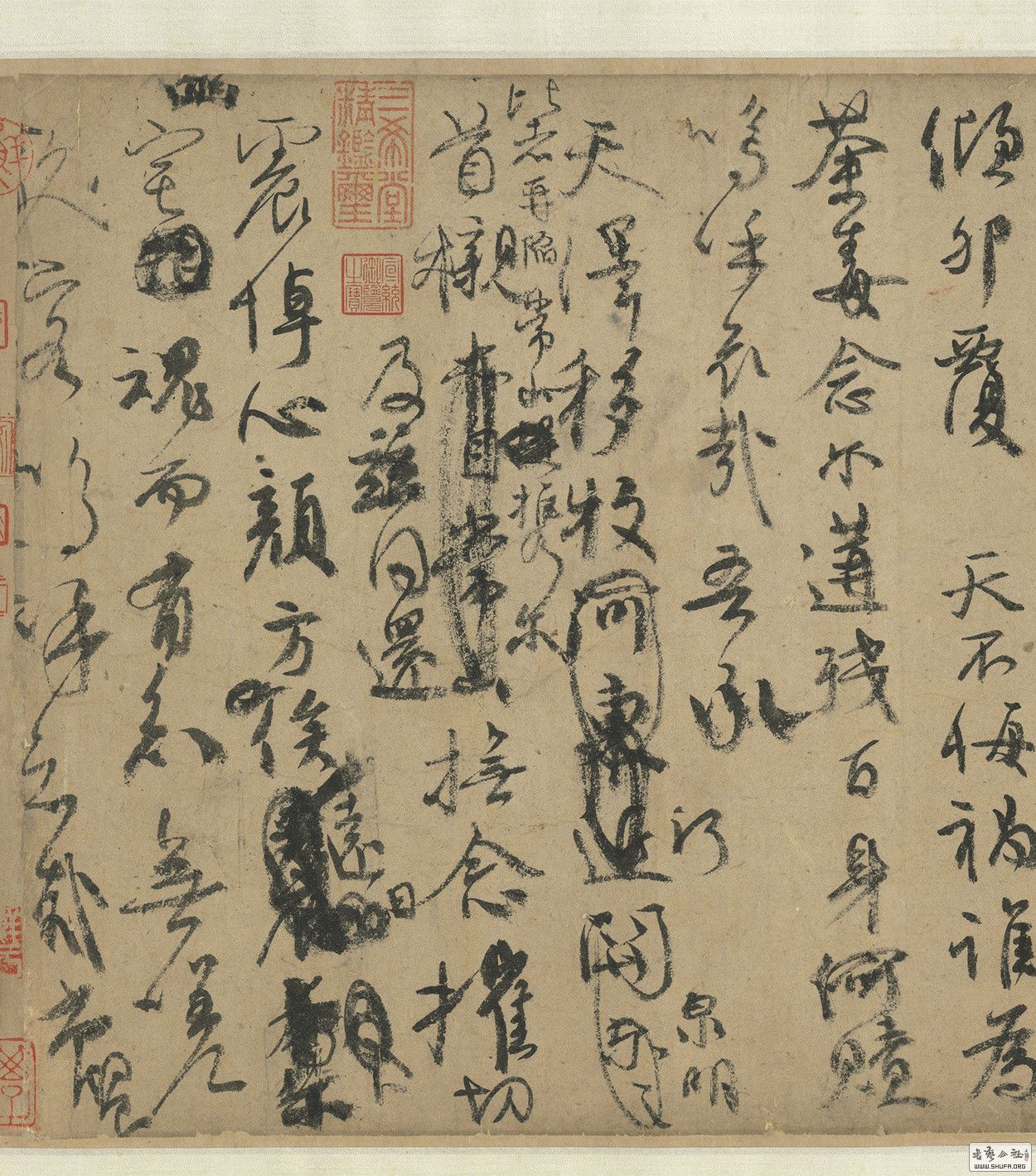

颜真卿《祭侄文稿》 : _# o4 d) V1 ^* W) I: s

+ }4 F5 ]7 f) b

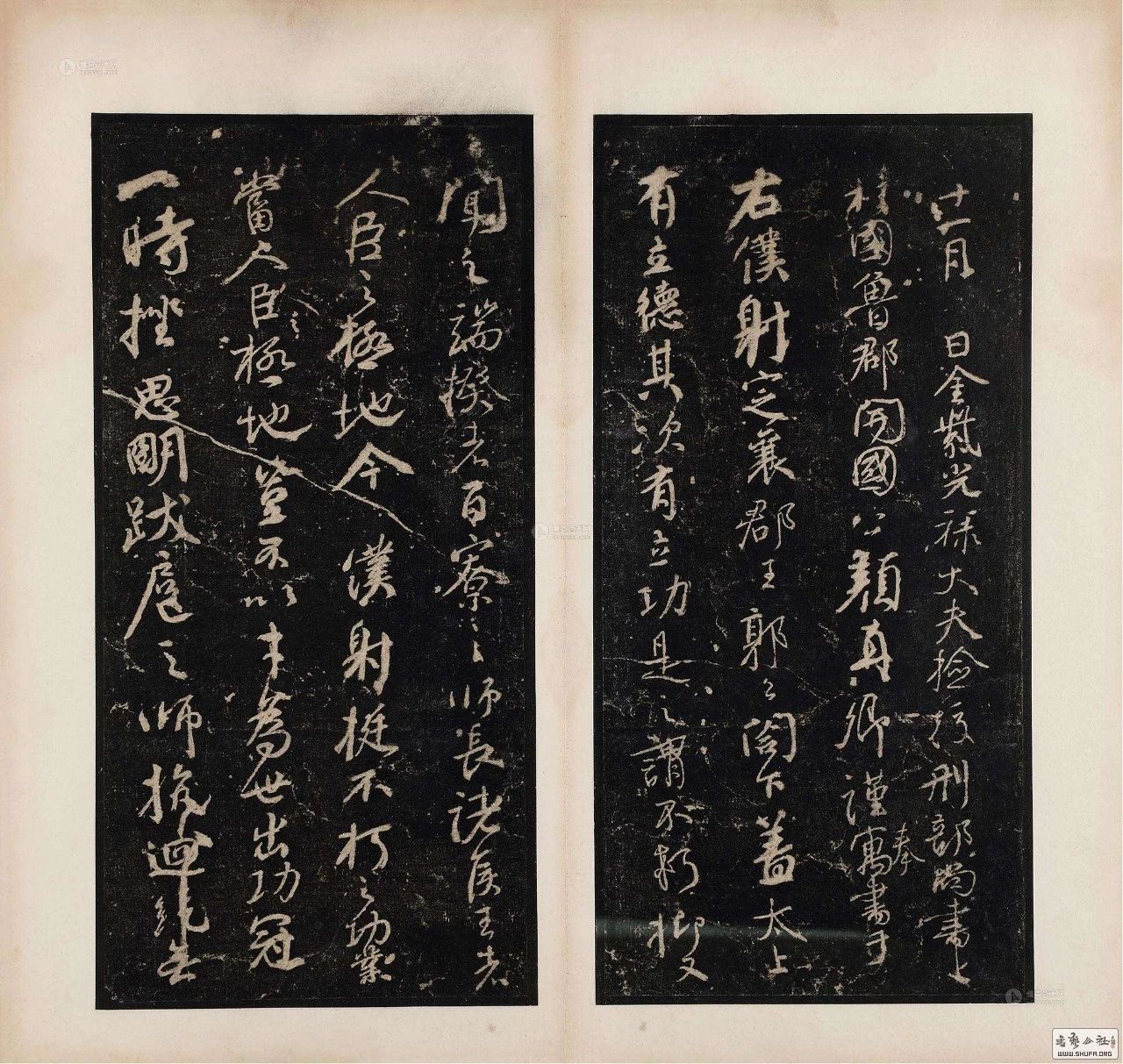

5 c& e0 S" i1 e7 v! f$ l& d- H4 T颜真卿《刘中使帖》

8 s. j2 T! B: w* c" x

" X0 \7 ]4 }* s2 s1 E, e颜真卿《争座位帖》 故尔这次东京展的展题,提法是“超越王羲之”。初见时曾颇为踌躇;学者思维讲究严谨,王右军、颜鲁公分领不同时代,历史功绩也不同,原无所谓谁超越谁;但仔细一想:论颜公在一个楷书中的“一作一面貌”的强烈视觉艺术风格表达,这倒的确是王羲之时代也没有过的。“超越”云云,似亦不为无据。

! ~2 H+ F' j0 z- N4 k, I6 f0 }, q1 r3 J8 ~7 ^# ?& b1 ?- y

, X7 ~ b+ Y. Z2 u$ h) R

, X7 ~ b+ Y. Z2 u$ h) R

东京国立博物馆:“颜真卿:超越王羲之的名笔” 展览海报 * ]) a# o+ t6 D6 Z4 ^- |! o

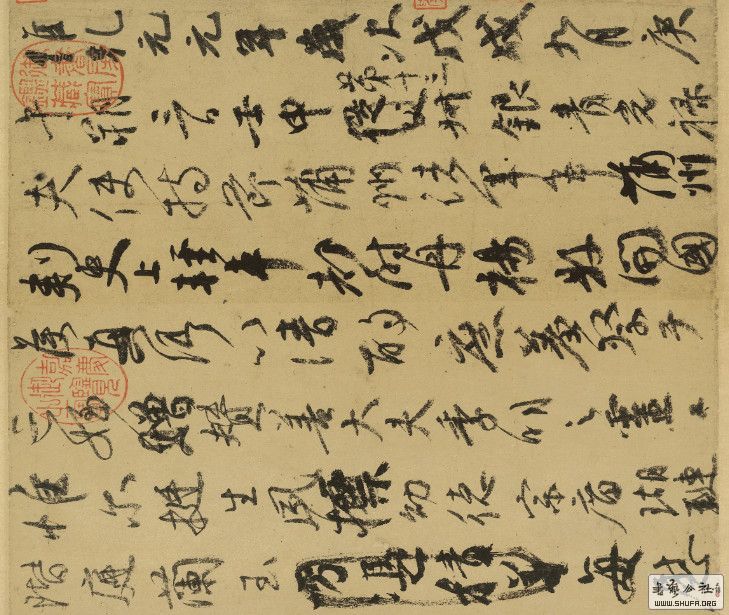

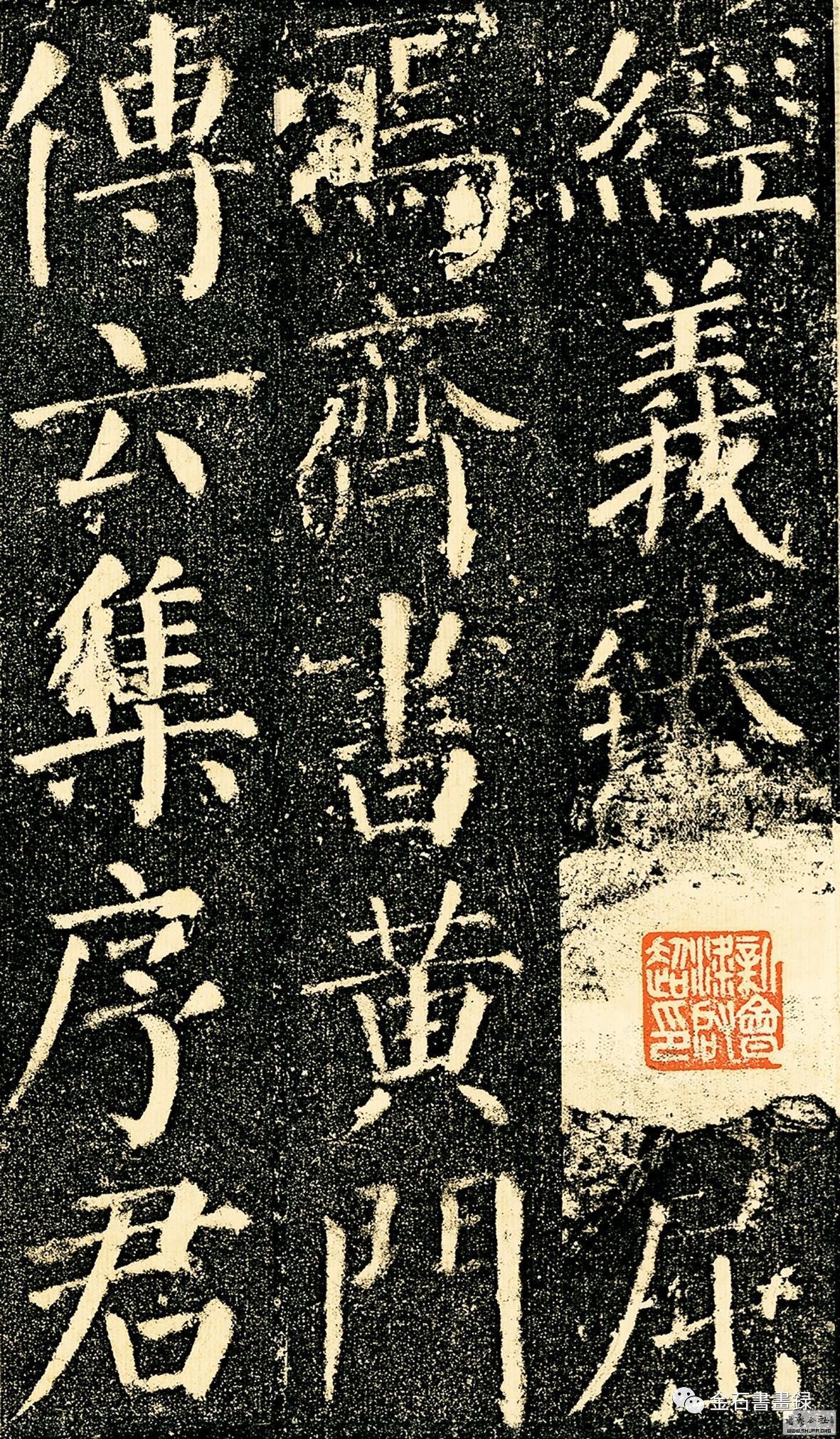

颜真卿的楷书开宗立派,千古一绝,他的行草书也是惊天地泣鬼神,《祭侄稿》当然是首选,还有《祭伯父稿》《争座位稿》,合称“三稿”。在东京国立博物馆的“颜真卿:“超越王羲之的名笔”展时作为广告招贴宣传的,正是台北故宫藏的《祭侄稿》图版。表明这件名作是他们此举的一个最核心内容。 2 A) |2 j- E0 e8 ]4 z; i2 q _

我少时学行草书,也是照老辈人的规矩,先学《祭侄稿》,以求“取法乎上”,但一直找不到感觉,困惑不已。后来想想要不就《争座位稿》吧?再后来又是《祭伯父稿》,轮番试了一圈,仍然不得要领。

2 l& F) D. H! b5 z& p " f: x) w5 U/ I$ T: O# ~

0 C6 B0 i: X5 a7 o

- M; E) [9 l# H% M( B g 颜真卿《祭伯父稿》 偶然发现颜真卿有一封手札《刘中使帖》,大为兴奋。首先想到的是在初学入门时,老辈书家都告诫我们,要学堂堂正正之象,颜真卿自必是首选。还有一个老说法,叫“颜筋柳骨”,颜真卿胜在“筋”,有弹性;柳公权胜在“骨”,清峻削拔。对照字帖,印象也八九不离十。

$ F" l2 V( w# U6 @

/ R' ^: H* [* A3 L1 n

/ R' ^: H* [* A3 L1 n

柳公权 神策军碑 但少时侍奉沙孟海先师,每有家长带着十来岁的小女孩拿书法习作来求教沙老。当时初学流行正是一水儿的颜体。家长孩子走了以后,沙老对我说:很清秀的一个小女孩,怎么教她写一手重浊的颜体?我当时回答:颜筋柳骨,她老师和父母肯定也从旁听到这个说法,于是随大流。但学学颜体之“筋”,有力度有弹性,总归不坏。 3 V- m6 }- w& I

殊不料,沙老却非常不赞成。解释说初学儿童,写赵孟頫也并非不可以;至于筋骨,那是要有相当基础以后考虑的事,现在横平竖直,才是第一要紧的。这在当时很让我惊愕自己的粗心大意。 / c& D; f. z: w+ ^: P9 ]! B

楷书中的颜筋,有须眉男儿气,但也易浊。“叉手并足如田舍郎翁耳!”这是南唐李后主对颜体的批评。而米芾则更论曰:“颜书笔头如蒸饼,大丑恶可厌”;又“颜行书可观,真(楷)便入俗品”。这些批评,或在精神上与沙老的议论脉息相通?但颜楷雄强重拙却不惹人喜欢曾是事实,那么“可观”的颜氏行书何在?得非《刘中使帖》耶?

1 o8 w1 O+ ~& |; q0 |, S 7 f: d. z0 [, G0 N2 P, X# C

& h+ ^1 @1 L$ t0 }# |- o

颜真卿《刘中使帖》 旦夕揣摩品读,乃知此帖为不“入俗品”、不“丑恶可厌”、不“叉手并足田舍郎翁”而又有充分的颜筋特征的绝世妙帖,于是,每日反复临习,自谓得其精妙。今日拙书行草中,仍然有许多《刘中使帖》的笔法意识和痕迹。三五行字而受益良多,或正是得益于当时沙老的随口点评而悟得大道所在也。

m% Z' G: Q2 w- [' x0 U* X

“颜筋”是十分重要的,无它就不成其为颜真卿。比如颜书传另有一札《湖州帖》传世,但因缺少“筋”的弹性线条和专属笔法,终不为后来者追捧;以至鉴定家们多认为《湖州帖》系北宋米芾临颜之临本,已非颜筋本貌矣。 & d M* j1 _; t# o

+ |* O4 U1 Y) u. t- u- m6 V2 ]7 ~# r! c/ M5 @2 c: g) A

颜真卿《湖州帖》

9 D& C( u" m0 o2 e/ y1 v6 R

由这个“颜筋”伸延到现在的当红名角儿《祭侄稿》,或许悟性所得,另有一重新境界也未可知。二十几年前在中国美术学院书法专业上本科生课,讨论颜真卿。让学生们拿出《祭侄稿》印刷本,当时还只是黑白印刷,字帖纸张也很差,只能看一个大概。

. B# r8 l0 F0 @/ w5 x$ u9 k* x$ J. C

但我指着字帖中段的几处勾塗划改或墨点示错之迹,说在颜楷二十种正书字帖中找"颜筋",不算本事,因为辨识度高。但在《祭侄稿》手卷各行各字中找“颜筋”,要有一些积累了。一个短竖,一个绕笔,有“筋”则劲健,无“筋”则坍塌;有“筋”则强弩射千里,没有则疲沓软弱甚不足观。

, a' ~1 x% W- K* O4 Z+ t# i" Z

但最有趣味的,是令学生们专门试试临一下这些勾塗划改点误墨团的笔画,看看在一个并无文字意义的划线过程中,能否感受到一种"筋"的弹性美感?我摘出的几页如下,共七处:

5 G( \+ X5 U% w [! p: ~ 7 ?' G% r5 @, @4 d% P6 O; N, {0 O

“每慰人心”前有四字被圈改; , W: g6 W( w4 r _

& |, h& y" E/ V0 C# F

. {( G5 f. o8 _7 I: i

d) V! z% V! q# \# M7 s% V' G6 h

" n' w0 Y w/ c0 i: w% [' U m“尔父”下有密集涂抹方块;. } ~6 d& X) B0 `9 Y

' A2 n. K+ F# R4 I9 [

# p, q- ?3 O J1 t6 b' c

% H2 ]. P- v1 R- f

7 {1 }" J5 ]$ E4 m3 M0 E4 f1 M/ T7 i1 D7 Z" _

“贼臣不救”前有六字长线条圈改;

$ f8 F* b! K( A" L9 m# f) U( `( z1 N

+ e& ^. w/ f9 ?" Z

& B. i& G! x) O. `1 f) b2 S* ^# {4 J' o: P7 g

! N' @0 K' o0 r

“移牧何关”中有三字、二字圈改;

2 J& H; M6 X; U6 V- s" A; E# @/ h

1 V M% D" v$ ?4 @5 k

/ X ?$ y, m. s' h& G" c _

“携尔首櫬”下有四字塗改;

2 w9 t) \( W- F8 t. e! V Z% C: G @# k& q/ j

, X0 i8 B6 S( V4 ^' Y- y3 h7 e$ ~+ u1 u6 m

) C* l0 n& X$ h3 F3 A

“远日”侧有二字及以下塗改; 4 x+ K, C/ R; v" Y# L3 x9 W3 [$ }9 ^# S

& A& w4 K" h. G+ H8 t, u* a, ]

6 W5 _3 U3 h7 c! p( ~

T, ]" g& R, `- F% G; S2 t

“幽宅”后有一字塗改;

7 R0 w, i8 g+ A L% x7 O( I5 p( _

" t) @; s& K9 e1 R

& ~! D4 c; b+ K7 m

. q% j" X% [( ^( |( d, _8 ~& {

学生们最初是为了连正字都临不准而大伤脑筋,老师居然还要逼着他们去关注摹仿塗改圈改,自然都觉得大谬不然、一脸的不屑,认为是陈老师在戏谑他们。但在孤立的勾塗划改尝试体验之后,忽然觉得这个练习其实十分有难度。因为这些塗改圈改的笔画墨点,看似不正规,其实都隐含着大师的笔法动作,没有一笔是疲沓软塌,而是“筋力”弹性十足。 6 B8 F2 h3 ~. W! y# l P Q3 f

摹仿并不容易,反复多次也达不到原帖的质感。我当时就告诉学生们:“巧学习”不是仅注重写字技巧,而是不放过任何机会和可能性来理解和培养审美感受还有判断力。

# I( f1 S2 U) Z1 N5 `! z多少年过去了,学生们当初在课堂里的畏难、不屑、惶惑的表情,还时时浮现在我脑海里,成为我的四十多年书法教学生涯中一个非常有趣的记录。而从二十多种颜真卿楷书碑志的按年龄排列、到回忆沙孟海先生曾经不一概赞成小孩入门必须先学颜、再到我从颜公《刘中使帖》中真正理解“颜筋”之旨、又到在鉴定收藏界对颜真卿(传)《湖州帖》因少“筋”而遭鉴家质疑、再到在美院教学取《祭侄稿》为范本却有意舍本逐末、去追究勾塗划改之迹并专注求“筋”的彻底表达我以为,书法名家名帖的审视、甄别、鉴定;和学习临摹教学,十分需要培养起书家一种"通感"的审美把握能力。而颜真卿正是因为拥有如此宏大的传世作品体量和种类;于是它正可造福于我们,并且已经创造出了一个可以让我们肆意驰骋的美学世界。

! U+ O3 a; J. z! \5 B# T7 V' M- b% F: r, V2 \( s/ [9 y3 j8 P/ W& y% N' R

来源 | 桃花源Utopia

6 G3 E* S6 v9 o% L2 b' E; |4 p2 E7 e

: m8 ]6 J( g3 v' i+ A: `+ l

声明 | 图文来源网络,旨在分享传播,版权归原作者所有!原文仅代表原作者本人观点,不代表书艺公社观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的三十日内与书艺公社联系。

4 a o1 {; y4 w& e1 T关于书艺公社微信平台1 t) }% {5 ?; T

文章投稿、合作事宜、客服咨询

9 A# q b+ J0 A; a请加微信(shiyu798)

2 U$ W% n; C; k" G( T ' M% h( }; p+ Q& {

|