马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册

x

‍‍‍‍‍ / k, V1 Y5 v& U- ?, S

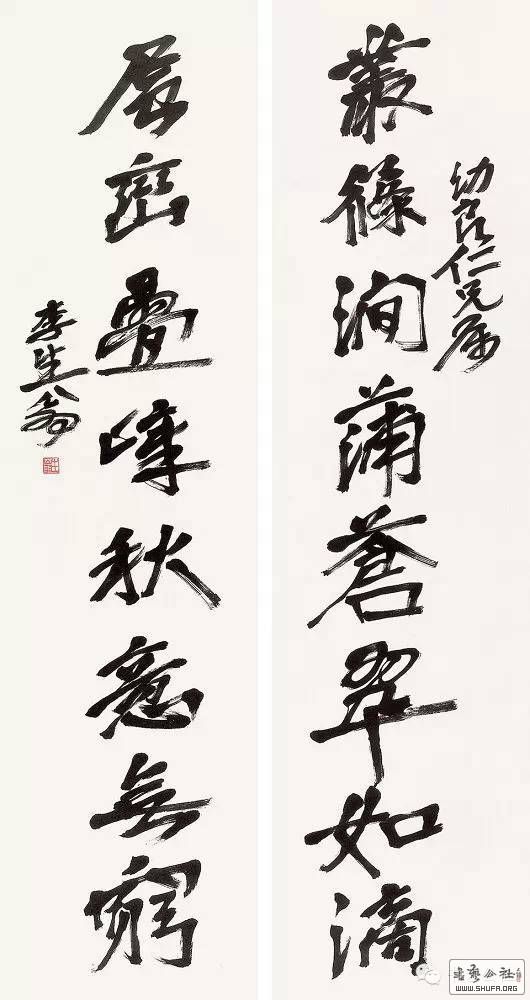

只有共性没有个性的作品, 只是同风格代表人物的陪衬,是绿叶。 没有艺术史的价值。 而只有个性没有共性的作品是“野狐禅”。

9 L4 C2 j, q7 j$ X4 p0 N. F. M z+ c4 g" z* d

6 }/ o/ S2 L5 o: p

% X! {5 y+ F* o( _8 \, j/ O3 Z2 ]7 e( C

能够被写入书法史的书家与作品必须具备风格。 风格是艺术史衡量与取舍艺术家及作品的第一标准。

1 {6 K8 j- E; R6 d风格包含个性与共性。能够被写入艺术史的作品,必须同时具备共性与个性,即风格。

* m/ Q7 I1 ` X共性是专业内所共同认可与遵守的艺术规律与审美准则。 共性是法度,共性是传统,共性也是功力。 个性与生俱来。个性是天分,个性也是才情。

, l' n% |7 u- d& x- }+ [8 z2 p5 {8 T D2 i

& u9 w$ j5 [6 ] G6 k. l

& u9 w$ j5 [6 ] G6 k. l

: J! S. p% y3 l

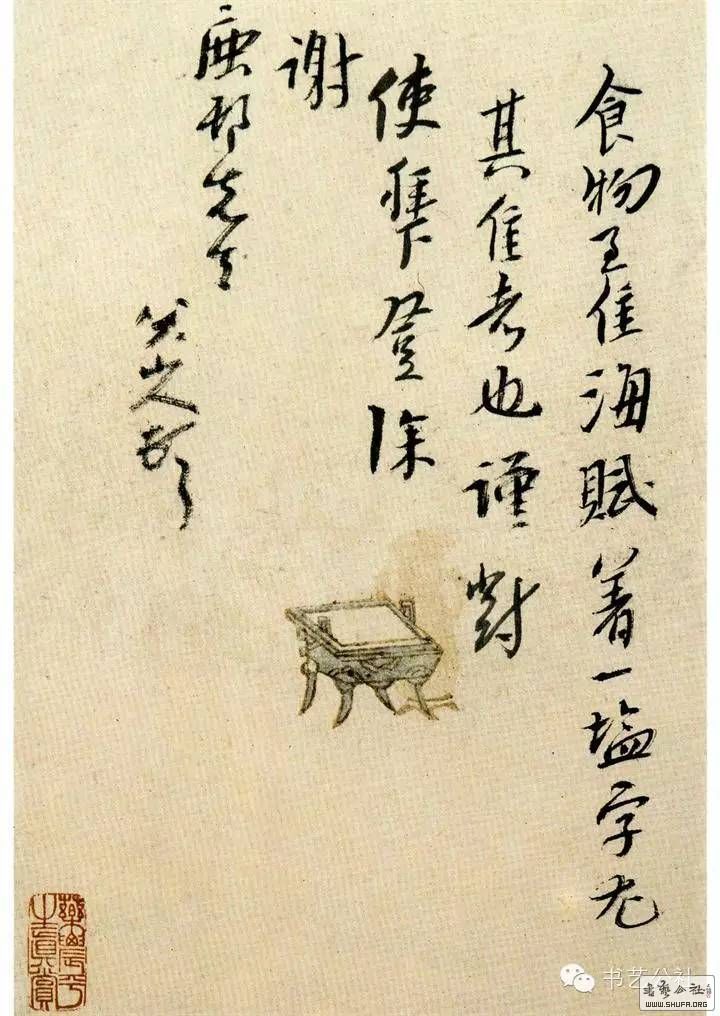

只有共性的作品是可以存在的,也能够使人欣赏乃至收藏、悬挂。这样的“作品”就是我们常见的学习前人经典作品的风格而亦步亦趋的书写。严格的说,这只是文学内容不同的“临摹”而已。还不属于真正意义上的创作。 $ T+ Y1 O' N: c6 G! ?: g

只有共性没有个性的作品只是同风格代表人物的陪衬,是绿叶。没有艺术史的价值。 而只有个性没有共性的作品是“野狐禅”。信笔为体,任意挥洒,缺少技术当中的“提、按、转、折”,诸如今天所见的“市井‘书法’” “江湖‘书法’”。当时就被淘汰了,更谈不上往下流传。

3 Y# T8 v5 v3 m2 v _# f6 v: \+ |' r7 W* Z1 X

4 F+ d1 @4 P# W2 J4 \& Q; |+ f

4 F+ d1 @4 P# W2 J4 \& Q; |+ f

& o9 m" x6 y& ~0 u; Y, H- t

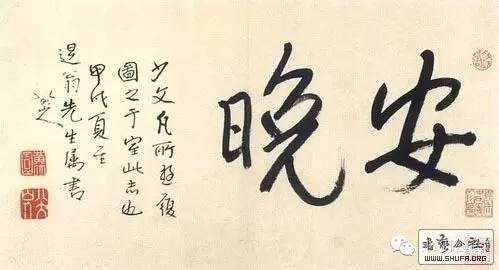

共性与个性的比例虽然不能用量化的数字表达出来,但是我们可以从古人的作品进行分析而得其奥秘。 比如董其昌、文徵明他们是共性多于个性。杨维桢、徐渭、金农个性大于共性。他们并其作品,与共性及个性皆“恰到好处”的经典作品及创作者一起书写书法史。 而像郑板桥的“六分半书”则是个性过强,已经突破了“共性值”,近“江湖‘书法’”,因而在书法史上的地位不高,甚至被淘汰。

7 f( t. y4 i8 T* P& [

. K3 ]& {" o! t

2 \+ F' v- Z& S' [

2 \+ F' v- Z& S' [

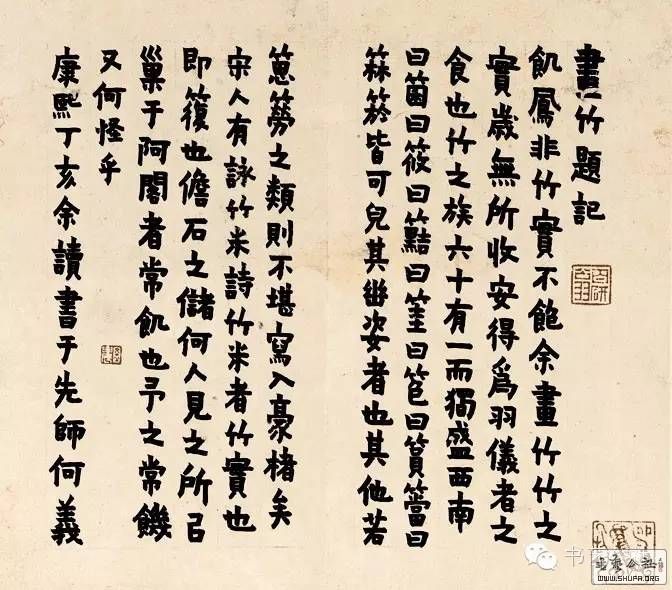

& ~% }$ T6 V3 a. u0 q共性是必须具备的。 学习共性的唯一正确方法是临摹,临摹古代经典作品。书法史是由经典作品书写的。经典作品就是风格的物化状态,自然包含共性与个性。 此时代前人经典中所具备的共性是前人完成的,而此时代形成的经典中的个性便成为后人所遵循与学习的“共性”。这便演化出书法审美史。 书法的审美是发展的,书法的共性是积累的,书法的品评是约定俗成的。 1 z. W. E, U. ~

7 U# U6 ~# ]3 D- t2 w( \

5 m, F! V( j( M& a! q

5 m, F! V( j( M& a! q . ]% C' [+ v# D$ @( U

对共性的学习是进入一门专业的必由之路,却不是终极目标。 有大志者当是在共性的基础上溶显个性,形成风格,而被写入书法史。 1 O3 F4 H( f* Q! Y9 x, Y6 U

形成风格、进入创作,其难度要一百倍、一万倍于临摹(包括以经典作品进行的不同文学内容的“创作”)。

/ f0 r/ I; b1 Q+ D2 g# J! H$ }- Q; ^8 l0 |3 M- r) q" D

! W1 q# R$ K7 H7 t; k

! W1 q# R$ K7 H7 t; k

- c3 M7 a% ?1 \; N# n4 F我们研读书法史时,就会发现,每一百年被纪录到书史的代表书家不过一两子、两三子而已。 艺术史记载的是具备风格的创造者。 创造是最好的继承。 7 q5 [! F4 V8 U0 G/ y B1 M* j

3 e/ d p; a9 w0 Q2018年10月2日于北京 2 y; Y3 ^7 l: b3 }1 f7 a8 z0 Z$ d

; U8 T& \7 `" J1 ^, |& S$ d, Z d说明:标题为编者所加。 原文标题 | 谈风格 0 k" ]9 p4 ^% ^1 K' H

关于书艺公社微信平台

: j% } {$ {+ [" Z0 y ~文章投稿、合作事宜、客服咨询

/ C& p( ]7 B9 L/ w5 L7 E S请加微信(shiyu798), g% H- [! o6 `

3 l" h7 `) C5 g% _- Q1 l4 F

$ c5 {7 x. K: F4 ~: q9 \

, g/ L5 B7 w. f- h* |& H" | |